ブラジルで知らぬ者などいない!? 特撮ドラマ『世界忍者戦ジライヤ』の工業デザイナー・村上克司が語る国境を越えた友情と創造の物語

1988年にテレビ朝日系で放送された特撮テレビドラマ『世界忍者戦ジライヤ(以下、ジライヤ)』は、遠く離れた南米の国、ブラジルで放送から35年以上たった今もなお、同国の人々の心に深く刻まれ、世代を超えて愛されている。

その驚異的な人気の裏側には、時代を先駆けた斬新なコンセプト、数々の名作キャラクターと玩具を生み出してきたレジェンドデザイナー・村上克司氏の情熱と革新的なアイデアに加え、日本とブラジルを結ぶ特別な絆があった。

本稿では、なぜ『ジライヤ』がブラジルでこれほどまでに愛されたのか、村上氏のデザインワークがその熱狂にどのように貢献したのか、そしてその背景にある日系移民の存在とその熱い想いを、本人へのインタビューを基に解き明かす。

ブラジルの街を駆け抜けた忍者旋風

当時、ブラジルでは日本の特撮番組が数多く放送されていたが、『巨獣特捜ジャスピオン』(テレビ朝日系)と『ジライヤ』の人気は群を抜いていた。

街なかではジライヤの玩具やグッズが飛ぶように売れ、子どもたちはこぞってジライヤの必殺武器「磁光真空剣」で敵を縦横十字に切る「真っ向両断」を真似た。学校ではジライヤごっこが流行し、誕生日パーティーのテーマにジライヤが選ばれることも珍しくなかった。まさに『ジライヤ』は、単なるテレビ番組の枠を超え、ブラジルの社会現象となっていたのだ。

その熱狂ぶりを示すエピソードは枚挙にいとまがない。ブラジルのイベントに『ジライヤ』の主演俳優が登場すれば、会場は割れんばかりの歓声に包まれ、主題歌「ジライヤ」が流れると、老若男女が一緒になって歌い出す光景は今も語り草となっている。

なぜ、日本の、しかも忍者を題材とした特撮ドラマが、遠いブラジルの地でこれほどまでに熱烈に支持されたのだろうか? その背景には、単なる番組の魅力だけではない、深い文化的、歴史的な要因が存在していた。

工業デザイナー村上克司の革新的な視点

ブラジルでの『ジライヤ』人気を語る上で、決して欠かすことのできない人物がいる。それが、本作のキャラクターデザインを手がけた村上克司氏だ。

1970年代初頭に「超合金」でロボットアニメ玩具業界に革命を起こして以来、数々の伝説的なキャラクターと玩具を生み出してきた巨匠である。

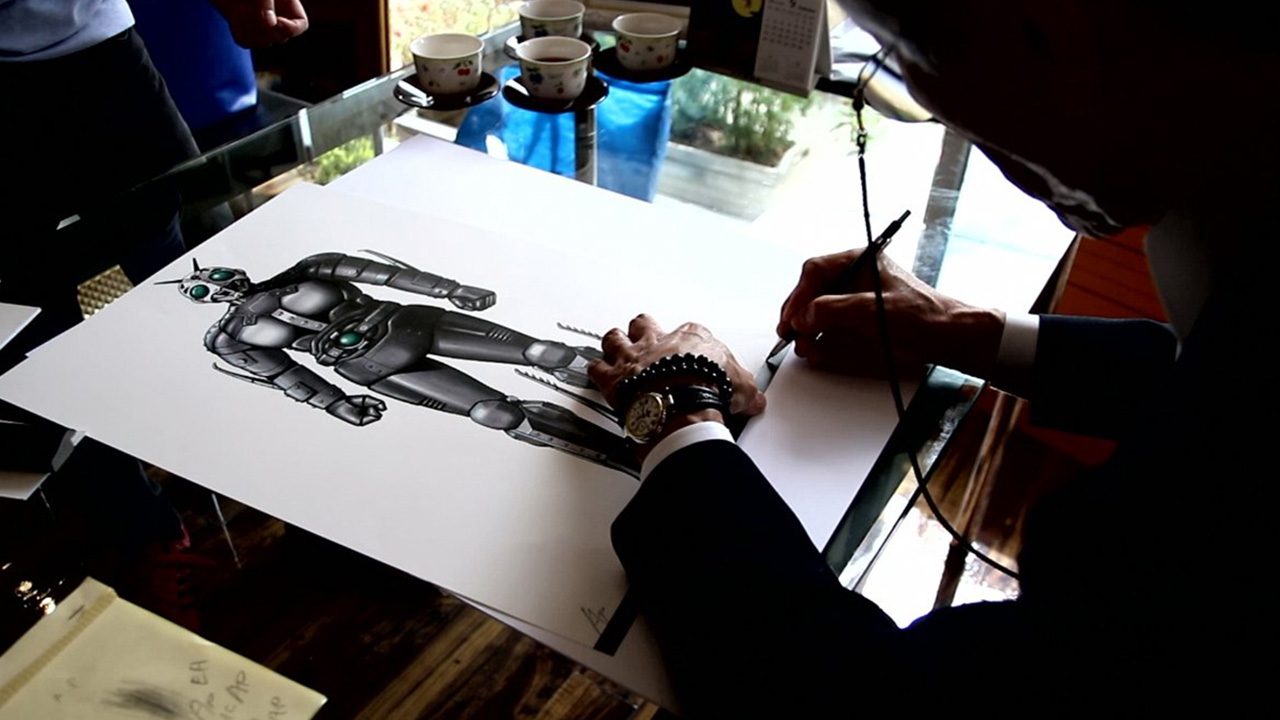

村上氏のキャリアにおける転機について尋ねると、彼は自身の役割を「企業に属する工業デザイナーであると同時に、一企業の営業も兼ねていました。与えられた予算内で、玩具展開を含めた総合的な企画を立案し、実行することが私の仕事でした」と語る。

常に新しいことに挑戦し、その時代の子どもたちのニーズを捉えた企画を提案することこそが、自身の使命だと考えていたのだ。

その革新的な視点は、『ジライヤ』においても遺憾なく発揮された。当時、新しい特撮番組の企画にあたり、村上氏は以前から温めていたという「忍者モチーフのヒーロー」というアイデアを東映に提案。時代劇好きという自身のルーツと、新たなヒーロー像への探求心が融合し結実した瞬間だった。タイトル『ジライヤ(地雷矢)』は、プロデューサーの後押しによって決定したという。

玩具展開を見据えたデザイン戦略

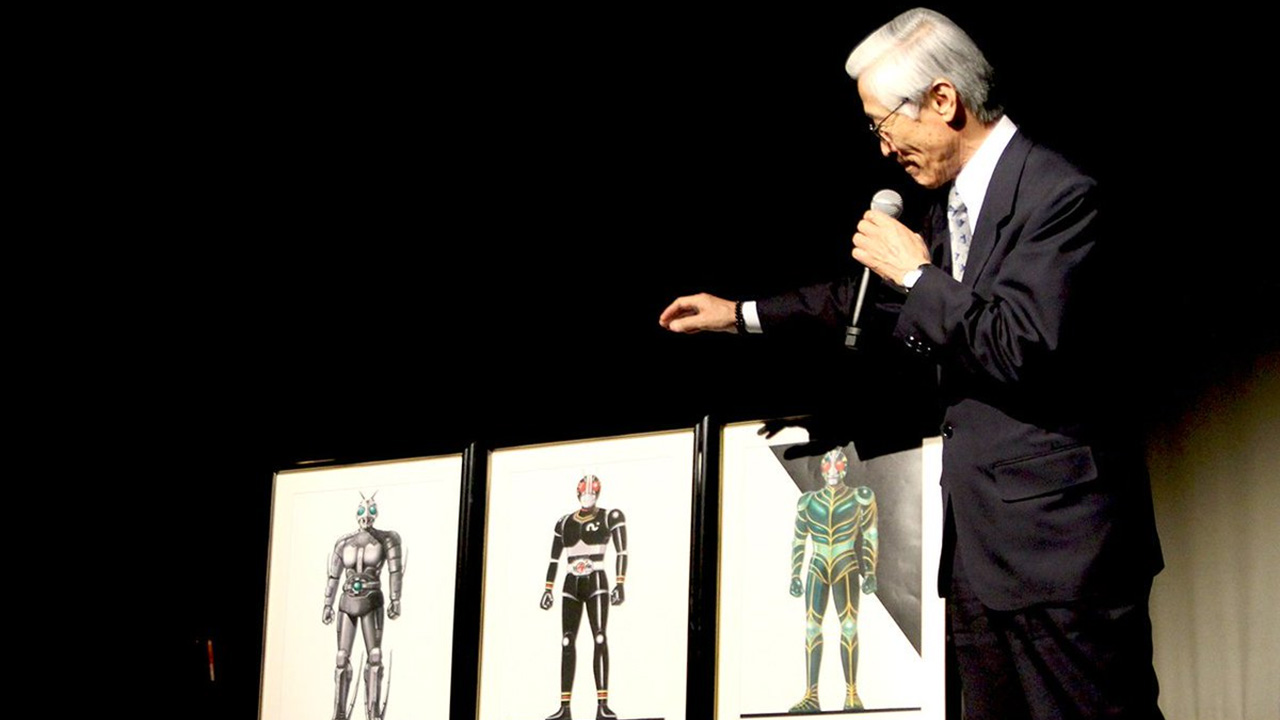

『ジライヤ』の大きな特徴のひとつが、シリーズ開始前からすでに全ての「世界忍者」のデザインが完成していたことだ。これは、当時の特撮番組としては異例の試みだった。

このアイデアについて村上氏は「世界忍者のデザインは、私のアイデアです。玩具展開を考慮し、バラエティ豊かなキャラクターを多数登場させることで、シリーズを盛り上げようと考えました」と明かす。

この戦略の背景には、村上氏が手がけた『聖闘士聖衣大系(クロスシリーズ)』の成功があった。『聖闘士聖衣大系』は、キャラクターの魅力を最大限に引き出すために、玩具としてのギミックとコレクション性を重視して考案された。

この成功体験から、村上氏は『ジライヤ』においても、多様なキャラクターをデザインすることで、子どもたちの収集意欲を刺激し、番組への関心を高めようと考えたのだ。

実際に、番組に登場する世界忍者たちは、それぞれが個性的な武器や能力を持ち、その奇抜なデザインは子どもたちの想像力を掻き立てた。

その多様性は、まさに「映像で見るおもちゃ箱」のようであり、子どもたちは自分のお気に入りの忍者を見つけ、その玩具を夢中で集めた。村上氏の先見の明が、玩具市場における大きな成功につながったことは言うまでもない。

時代劇のエッセンスと現代ヒーローの融合

主人公である「ジライヤ」のデザインは、どのようにして生まれたのだろうか? 村上氏は「ジライヤのデザインは、時代劇のヒーローをイメージしつつ、現代的な要素を取り入れました。具体的なコンセプトは覚えていませんが、玩具としての魅力を追求した結果、現在のようなデザインになったのだと思います」と振り返る。

黒を基調とした忍び装束に、赤色のラインがアクセントとして施されたジライヤの姿は、伝統的な忍者のイメージを踏襲しつつも、どこかモダンでスタイリッシュな印象を与える。これは、時代劇の持つ普遍的なヒーロー像と、当時の子どもたちが求める新しいヒーロー像を巧みに融合させた、村上氏の卓越したデザインセンスの賜物と言えるだろう。

また、番組の中盤で登場する巨大ロボット「磁雷神(ジライシン)」の存在も、子どもたちの心をわしずかみにする大きな要素となった。リアルな忍者アクションを主体としていた「ジライヤ」に、突如として巨大ロボットが登場するという意外な展開は、視聴者に大きな衝撃を与えた。

この要素の導入について村上氏は「磁雷神の登場は、玩具展開を考慮したものです。巨大ロボットは、子どもたちに人気のある要素であり、シリーズに新しい風を吹き込むために導入しました」と語る。

磁雷神のデザインは、村上氏がこれまで手掛けてきたさまざまなロボットアニメや特撮作品を参考にしつつ、日本の甲冑をモチーフとしたオリジナルのデザインが追求された。

国境を越えた共感と日系移民の熱い想い

日本国内でも一定の人気を博した「ジライヤ」が、なぜこれほどまでにブラジルで熱狂的に受け入れられたのだろうか? 村上氏は「ブラジルでの人気については、後から知りました」としながらも、自身のデザインしたキャラクターが国境を越えて子どもたちに夢を与えたことへの喜びを語る。

そして、見逃せないのが、ブラジルにおける日本移民の存在とその影響力だ。20世紀初頭から始まった日本からブラジルへの集団移民は、現在では世界最大の日系コミュニティを形成している。彼らはブラジルの社会経済の発展に大きく貢献する一方で、故郷である日本の文化を大切に守り、次世代へと伝えてきた。

『ジライヤ』をはじめとする日本の特撮番組がブラジルで根強い人気を博している背景には、こうした日系移民たちの熱い想いがあった。経営者クラスの特に日系ブラジル人の中には、「日本人の血を引く子どもたちに、故郷の文化に触れさせたい」という強い願いを持つ人々がいた。彼らの尽力によって、日本の特撮番組はブラジルのテレビで放送される機会を得て、日系人の子どもたちだけでなく、ブラジルの国民のほとんどが日本のヒーローたちの活躍を目にするようになったのだ。

その結果、『ジライヤ』が持つ友情や勇気、正義といった普遍的なテーマは、日系人の子どもたちにとってはルーツである日本の文化とのつながりを感じさせるものであり、ブラジルの子どもたちにとっては異文化への新鮮な驚きと共感を呼ぶものとなった。

村上氏が意図した玩具展開の成功も、こうした文化的背景と相まって、ブラジルでの爆発的な人気を後押ししたと言えるだろう。日本の文化を愛する日系移民たちの架け橋としての役割が、『ジライヤ』のブラジルでの成功には不可欠だったのだ。

村上克司のレガシーと未来

村上氏がデザインしたヒーローやロボットは、数多くのブラジルの子どもたちに夢を与えてきた。そのことについて同氏は「自分のデザインしたキャラクターが、国境を越えて子どもたちに夢を与えたことは、デザイナーとして最高の喜びです」と感慨深げに語る。

『ジライヤ』は、放送終了から35年以上たった今もなお、ブラジルでその人気が衰えることを知らない。それは、村上氏の革新的なデザインと、当時のプロデューサーの「子どもたちの夢を育むために」という強い思い、日本とブラジルを結ぶ日系移民たちの熱い想いが、時代を超え、国境を越えて、人々の心に深く根付いている証拠である。

ブラジルの街を駆け抜けたひとりの忍者の物語は、これからも多くの人々に勇気と希望を与え続けるだろう。そして、その創造の源には、常に子どもたちの笑顔を願う、ひとりの偉大なデザイナーの情熱と、故郷の文化を次世代に伝えようとした人々の温かい心が共鳴していたことが、唯一無二の独自性とキャラクターを生み出したのだ。

村上克司(むらかみ・かつし)

1949年生まれ。日本の工業デザイナー、キャラクターデザイナー。1970年代初頭にポピー(バンダイとの合併前)に入社し、「超合金」の生みの親として、シリーズで玩具業界に革命を起こし、ポピーの代表取締役に就任。その後、数多くのロボットアニメ、特撮番組のキャラクターデザイン、メカニックデザインを手がける。代表作は、『スパイダーマン』(レオパルドン)、『巨獣特捜ジャスピオン』、『電撃戦隊チェンジマン』、『聖闘士星矢』聖闘士聖衣大系(クロスシリーズ)、『世界忍者戦ジライヤ』、『特警ウインスペクター』、『恐竜戦隊ジュウレンジャー』(パワーレンジャー)など多数。玩具展開だけではない総合的かつ革新的なデザインは、国内外で高い評価を得ており、海外ではシド・ミードをはじめ多くのデザイナーに影響を与えている。

(構成・文=髙坂雄貴)