高校生の進路相談相手1位「母親」に潜む危険…子どもの進学に親ができる選択

前回は、半導体人材養成の話だった。その最後に、国の取り組みが、「高校生に、そしてその保護者、特に母親に届いているだろうか」と書いた。突然、「母親」が登場して、唐突に感じたかもしれない。

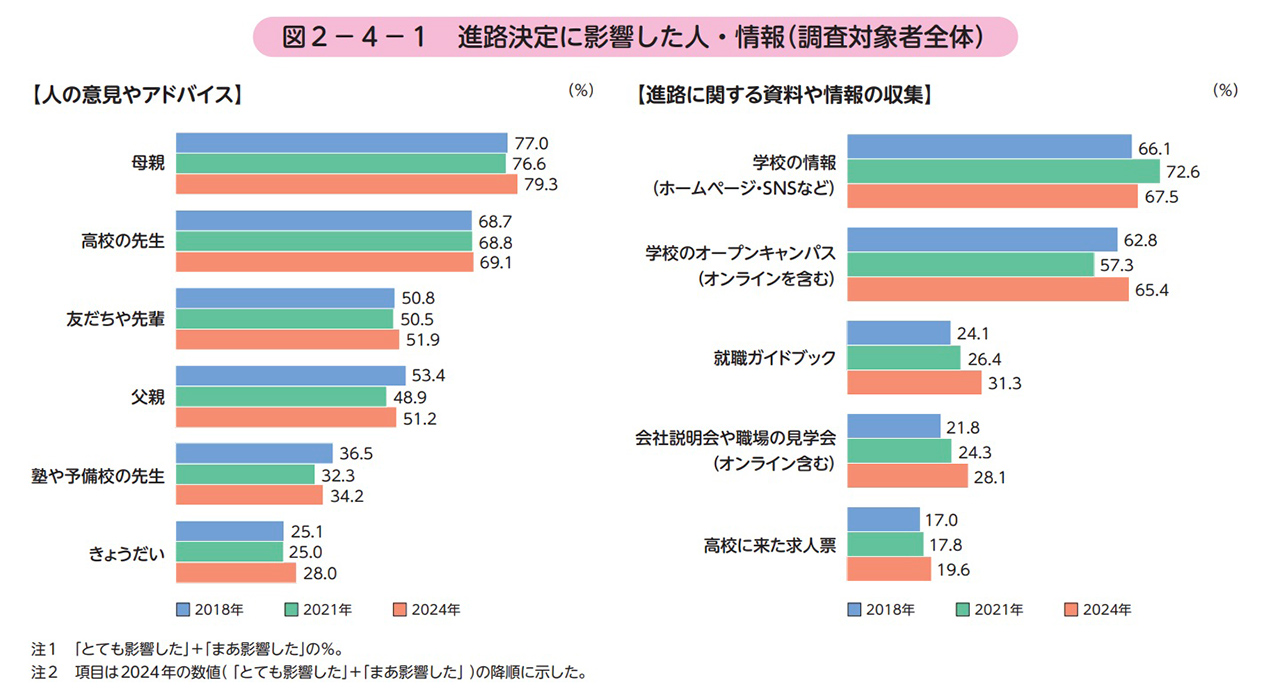

その理由は、この調査にある。

高校生が大学進学においてもっとも「意見やアドバイス」の影響を受けた相手が「母親」である。実に79.3%の生徒が「母親」を頼りにしている。残念ながら「高校の先生」(69.1%)よりも影響が強いようだ。ましてや「父親」は51.2%と少ない。

こうした結果を見て、大学運営側も広報の対象を「母親」にすべきだと考えるかもしれない。しかし、それは必ずしも「正解」とは言えない。

高校生の進学において「母親」の影響が強いことは、ひと世代前から知られた話だ。そして(これまでもそうだが)そこで正しい情報を伝えられているかが課題。「母親」も忙しい。自分の経験をアンラーニングする暇もないだろう。

「母親」への広報アプローチにおいては、高校教員が適切なタイミングで情報を提供することが、最も効果的だと考えられる。というのも、生徒の学習状況を日常的に把握しているのは、ほかならぬ高校教員だからである。だからこそ、高校教員が世の中の動きと進路について、保護者に話さないといけない。

私の経験的には、保護者会で「これからの教育」などをテーマに世の中の動き、教育と社会のつながりを講演ですると、「父親」の参加率が高くなる。高校の保護者会などで講演を頼まれた折に、それを感じる。

広く社会の話をすれば「父親」の参加率が上がるのは、大学のオープンキャンパスも同じ。東京工科大学で、広報課長をしているときに、大学と社会のつながりを説く私の話を聞きたくて、オープンキャンパスに何度も足を運んでくれる「父親」は思いのほか多かった。子どもが入学したあともなぜかオープンキャンパスにいる「父親」もいた。

中高の学校説明会で講演を頼まれたときも同じだ。ある私立中高の募集支援で、講演したときも「父親」の参加率は上がったと聞く。「父親」から「母親」への情報提供は有効だと考える。

「母親」の影響が強いからと言って、「母親」に向けて情報提供をするよりも「父親」と「母親」が情報共有できるようにしたほうが「家庭円満」で、生徒も落ち着いた判断ができるはずだ。もし「父親」と「母親」の意見が割れたとしても、生徒は自分の進路を多面的に考えることができる。

そして最後は「生徒自身が判断する」ことも忘れないでほしい。「その過程が大事だ」ということだ。

ところで近年、女子高生の理系志望者の多くは医学部・医療系志望だという話も聞く。これについて、ある公立進学校の校長に聞いてみたら、保護者(「母親」)の中には「女子は医学部でないと“縁遠く”なる」という意見もあるそうだ。

さらにその話を、進学事情に詳しい高校教員に聞いたところ「どこかの塾が、高校入学後も継続的に通わせるために、入試が難しい医学部にチャレンジさせようとして、そんなことを言っているのではないか」と勘ぐっていた。

今は若者の男女の出会いの機会が乏しくなっていると言われるが、こんなところにも影響しているとは驚きだ。医学部出身者こそ、仕事に没頭したり忙しすぎたりして結婚の機会を失いがちなのではないかという心配もよぎるが……。男女の出会いや結婚の問題は個人差が激しい。だから「行き遅れる」なんてことは一般化できた話ではない。

このように、保護者、特に生徒への影響力のある「母親」が大学進学について手にする情報は、果たして正しいものなのだろうか。

サンプルが少ないデータや経験、学習法などなど、怪しい情報がウェブサイトにはたくさんころがっている。果たしてそこから本当に正しいと思われるものを選択できているだろうか?

この件について高校の教員と話すと、その怪しい情報に固執するあまり高校の進路情報やアドバイスがうまく届かなかったり理解されなかったりするケースがあることもよくわかる。高校生は「総合的な探究の時間」や「情報」の授業で、情報リテラシーを学んでいるかもしれないが、保護者世代は、残念ながら学校で学ぶ機会はなかった。

子どもをより良い進路に導きたいのであれば、今の保護者(「母親」)は情報リテラシーを充分に学ぶ必要がある。もちろん、高校の教員も同じだ。

さて、大学や高校からのメッセージは、生徒や学生にいかに伝わっているか。前回話題にしたような「半導体人材」の話が、お茶の間で語られることは、関係者を除けばなかなかないのではないか。世の中の動き、将来の社会のあり方を、一度、家族で話してみてはいかがだろう。その上で、生徒は「ありたい未来」を思い描けたら、良い進路選択ができるはずだ。

(文=後藤健夫/教育ジャーナリスト)