「近畿地方」の次は…不穏しかない報告書型ホラー『右園死児報告』 作者が明かす舞台裏

フィクションをドキュメンタリーに見せかける“モキュメンタリー”作品。「没入感」というキーワードとともに人気ジャンルとなって久しいが、とりわけ近年はホラー系が多数発表されている。

話題作(原作)が生まれるのはネット上であることも多く、今夏話題の映画『近畿地方のある場所について』(8月8日全国公開)は、小説投稿サイト「カクヨム」で連載されていた、資料をまとめた体裁のモキュメンタリーホラーが原作。また、昨年映画化された『変な家』(著・雨穴、飛鳥新社)はWEBメディアでの記事を初出として、雨穴氏がYouTubeに投稿した動画をノベライズしたものだ。続編『変な家2 ~11の間取り図~』、文庫版を含めたシリーズの累計発行部数は250万部を突破と、人気を牽引する。

その他、とある小説の取材記録から一家惨殺事件の真相を追う『完璧な家族の作り方』(著・藍上央理、KADOKAWA)や、呪われたインディーズ映画の謎に迫る『ある映画の異変について目撃情報を募ります』(著・海藤文字、スターツ出版)などネット発の作品が続々と出版され、一大ブームを支えている。

『右園死児報告』が提示する、モキュメンタリーの新地平

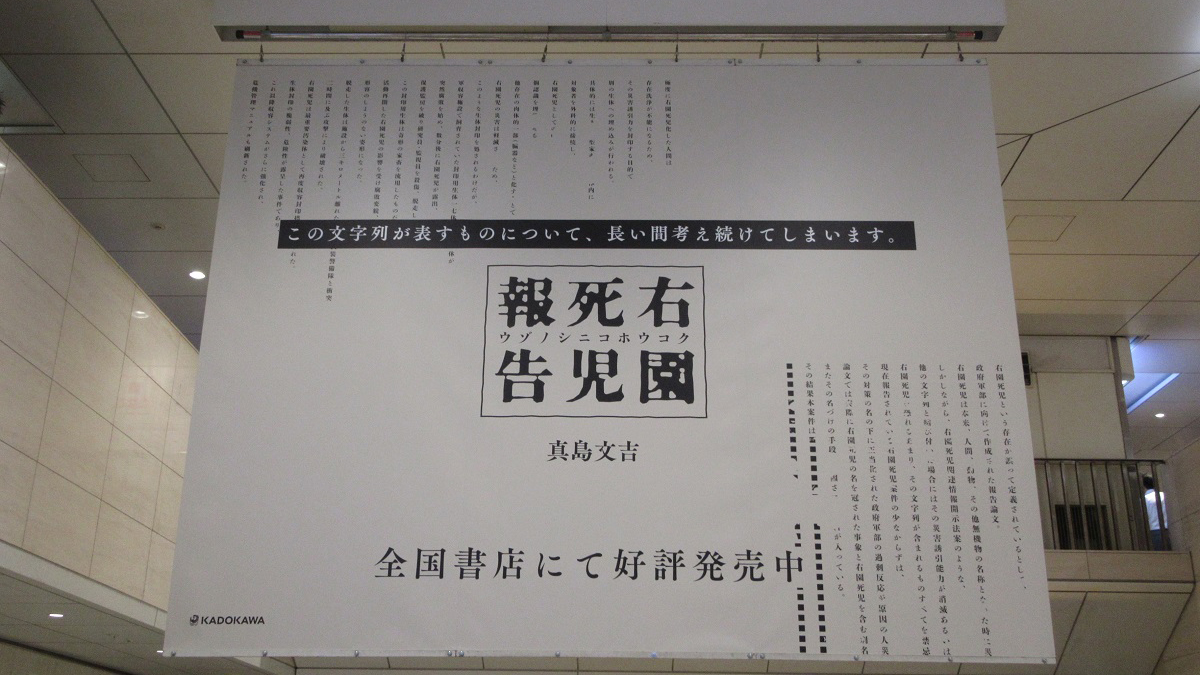

トレンドは、資料、間取り図、証言、目撃情報といった「データ」を介してフェイクと現実との境目を曖昧にし、恐怖を感じさせる仕掛けだ。各作品が工夫を凝らすなか、また新たなスタイルで不穏な空気を漂わせているのが真島文吉氏の『右園死児報告』(うぞのしにこほうこく)である。

元は真島氏がX(旧Twitter)で不定期連載していた物語。政府関係者や軍関係者などによる調査書を通じて、「右園死児」という怪異の正体に迫っていく報告書型モキュメンタリーホラーだが、中盤以降、ホラーとはまた別の“恐ろしい存在”があらわれる……。

当初から独特の不気味さが注目を集めていた本作は、KADOKAWAより早々に書籍化が決定。X版の内容は「カクヨム」版として編纂、発売前日まで連載されると、さらなる話題のうねりを巻き起こした。昨年9月に発売された書籍版は第9刷、3万8000部を記録しているほか、2025年7月には前日譚となる『右園死児報告 久』が発売され、こちらも発売から2週間足らずで重版決定と好調だ。

ヒットの秘密は、独特の不穏さに加えて、読者の度肝を抜く斬新な展開にある。モキュメンタリーホラーの新たな可能性を切り拓いたともいえる制作への想いとその裏側について、作者・真島文吉氏にたっぷりと話を聞いた。

「報告書」スタイルが生まれたワケ

真島氏は、2016年に『棺の魔王(コフィン・ディファイラー)』(ヒーロー文庫)でライトノベル作家としてデビュー。主にファンタジー小説を執筆していたが、ホラー好きが高じ、本作を書き始めたという。目指したのは、「さまざまな種類の“ホラー”要素を1作品に詰め込むこと」だった。

「ホラーの魅力は、自由さですよね。僕は徐々に恐怖が忍び寄るサイレントホラーも、異形や怪物などと戦うハリウッドホラーも好き。それらを共存させる仕掛けとして、“名前”を与えられたものが怪異になるという恐怖と“報告書”のスタイルを思いつきました」(真島氏、以下同)

たしかに、「恐怖」にはさまざまな種類がある。幽霊やモンスターも怖いし、凶悪犯罪も怖い。天災や事故も怖い。目に見えず、迫りくる恐怖への怯えもあれば物理的な恐怖もある。それらの間にある一切の壁を取り払うのが、〈『右園死児』という特別な共通項によって怪異化したモノ〉という発想だ。

報告書には、『右園死児』が引き起こしたとされるさまざまな怪現象が記される。それらはとにかく雑多で、【『右園死児』と名付けられた新彗星が、命名から数十時間で消滅し、関係者が全員死亡する】といった不可思議な報告もあれば、【頭部が花のように割れた全長3メートルほどの大型獣】というモンスター風味を取り入れた報告も登場。種類の異なるホラー要素が連投されることで読者を飽きさせず、全体像の見えない不穏さを際立たせる。

ホラーだと思っていたら… 読者を仰天させた展開の「狙い」

奇奇怪怪な調査が記された報告書を連綿と読んでいるうちに、読者はいつの間にかその“背景”に思いを巡らせるように誘導され、「正当性」や「中立性」を持つはずの内容に違和感を抱き始める。浮かび上がるのは、報告を歪ませたり、報告書自体を検閲したりする人物がいるという事実だ。さらにはすべての抑圧がなくなった果てに、「正義」を信じる者同士の闘争が始まってしまう。

淡々とした前半とは打って変わって、後半は「軍収容施設から奪取された“右園死児”」をめぐって熱を帯びたバトルが勃発する展開に、ネット上には

〈ホラーかと思って読んでいたら後半はまさかのアベンジャーズ的展開〉

〈前半はしっかりホラー、後半はバイオハザード×女神転生みたいな雰囲気でとにかく面白かった〉

などと驚く声が相次いだが、まさしく真島氏が描きたかったのは「不気味な抑圧から解放された人間の感情の爆発」だという。

「世界の均衡を保ち、悲劇を防ぐためとする情報検閲の“正当性”は歴史的に認められてきたことです。しかし、事実や情報を隠すことが正しいと思い込む危うさは、認識していないといけない。必ずしも一面からの物の見方が正義、正当ではない。言葉に責任を持つ側に、そうした気持ちが薄ければ薄いほど爆発を招くということが、現実的に繰り返されてきました。そして今の時代、そうした動きが加速しているように感じます。そして、“人間の業”を描くことそのものが、ホラーというジャンルなのかなとも思います」

登場人物へのこだわりは「醜さをもたせる」こと

報告書が「正しい」とは限らない――「正しさ」とは何かを突きつける本作だが、真島氏が小説を作る上で意識しているのは、まさしく「正しさ」を一つに定義しないことだ。こだわりは、「キャラクター全員に、それぞれの“正しさ”を持たせること」。

「自分自身の考え方や正しいと信じていたものが、時間が経つことで変化することは往々にしてあるし、小説においても、当時は悪として描いたキャラクターが、数年越しに『こっちの方が正しいんじゃないか』と感じることが多々ありました。だからキャラクターには完全なる正しさは持たせず、必ず醜い部分をつくる。そうすることで余白ができ、現実の延長線上で生きるキャラクターになると思っています」

各々の正義と醜さがあるキャラクターは多彩で、読者を作品世界へと没入させる入口機能としても有効だ。それはもしかすると、ファンタジーを手がけてきた真島氏ならではのいざない方かもしれない。

「物語の世界観がどんなにフィクション的であっても、キャラクターの中にリアリティのある苦しみや願い、理想が詰め込まれていて、さらに現実の問題と繋がるものを強く設定する。そうすることでリアルとフィクションがチェーンのようにつながり、モキュメンタリーとして楽しんでもらえるのではないかと思うんです」

前日譚と行ったり来たりすることで、新しい発見が

Xでの投稿からじわじわと波を起こしてきた『右園死児報告』。前日譚にあたる『久』では、キャラクターの信念や人生の余白が掘り下げられる。

「キャラクターをつくる時は、物語に反映させなくても、その人生を考えることがリアリティにつながると思っています。だから、もともと意図的に作った“余白”はたくさんありました。ただ、そもそもホラーは、不思議なままのほうがいいこともある。説明できてしまうと、その時点で人が想像し得るレベルの存在になってしまうからです。その意味で、さじ加減には細心の注意をはらいます」

『久』にも多数の仕掛けがあるという真島氏は、「2冊を行ったり来たりしながら、物語の接点や隠された真実を発見してほしい」と話す。フィクションと現実の境目を曖昧にする「右園死児」がどこまでの広がりを見せ、次は現実にどのような問いを投げかけるのか、楽しみにしたい。

(構成・取材=吉河未布 文=町田シブヤ)