『鬼滅の刃』360億円、『国宝』160億円超え 日本映画界は興行スタイルが大きく変わった!?

2025年は日本映画界にとって、歴史的な1年になりそうだ。7月に公開された『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 猗窩座再来』が364億円(10月13日時点)という大ヒットを記録。興収はまだ伸び続け、日本映画界の歴代興収1位『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』(2020年)が打ち立てた408億円に近づいている。

吉沢亮と横浜流星が歌舞伎の女形を演じた実写映画『国宝』も6月からロングラン上映が続き、リピーター客に支えられて興収160億円に達している。こちらも実写映画の興収記録173.5億円を樹立した『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ』(2002年)に迫っている。

洋画では『ミッション:インポッシブル/ファイナル・レコニング』(52.6億円)や『ジュラシック・ワールド 復活の大地』(48億円)などの人気シリーズものが今年はヒットしているが、邦画の大ヒットの前に、洋画の話題は霞みがちだ。日本映画界は新しい黄金時代を迎えた、という声が聞こえてくるが本当なのだろうか? こうした日本の映画界の変貌について、映画業界関係者の声に耳を傾けたい――。

冒頭でも触れたように、近年は日本映画のメガヒット作が次々と生まれている。映画興行のあり方が大きく変わってきたことは確かなようだ。毎日新聞で「シネマの週末・チャートの裏側」を連載し、映画興行に詳しい映画ジャーナリストの大高宏雄氏に、今年の映画興収をどう見ているのかをまず尋ねた。

「『鬼滅の刃 無限城編』は公開前、200億円が目安とされていたので、予想を遥かに上回る大成功です。『無限列車編』を超えるにはこれから40億円以上を上積みしないといけないので、歴代1位になるかどうかは微妙なところですが、『無限列車編』に迫る数字を残すのは確かでしょう。同じ『鬼滅の刃』で歴代1位と2位を占めるわけですから、すごいことです。菊池寛賞を受賞したばかりの『国宝』は、年末にかけて映画賞が増えるでしょう。実写1位になる可能性が高くなってきました」(大高氏)

『鬼滅の刃』が起爆剤となり、映画界は未知の領域へ

日本映画の興収構造が大きく変動している状況を、大高氏は次のように解説する。

「日本の映画界は1990年代以降、スタジオジブリ作品など邦画アニメが興行の中軸に入ってきました。『ドラえもん』『ポケモン』『妖怪ウォッチ』『名探偵コナン』『クレヨンしんちゃん』などの定番シリーズが、そこに加わります。細田守監督、新海誠監督の作品も名を連ねました。大きな変化は2020年です。『鬼滅の刃 無限列車編』の爆発的なヒットからです。コロナ禍で観客離れが起き、映画館が危機的な状況を迎える中、若い層やアニメファンが劇場に向かいました。アニメ隆盛の勢いに一段と拍車がかかったのです。この作品が映画界の救世主的な意味をもっていたことも、ここで改めて強調したいところです。

このメガヒットによって、それまではある程度一定層に収まっていたアニメのファン層が急激に拡大していったと見ています。『無限列車編』以降では、『ONE PIECE FILM RED』(2022年)は興収203億3千万円、『THE FIRST SLAM DUNK』(2022年)は約165億円となりました。『名探偵コナン』は100億円の壁を超え、今年公開された『名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)』は150億円に迫りました。興行の次元が、それまでとまるで違ってきたのです。

よく言われるSNSの発達は、やはり重要です。その際、熱量のある発信が多くなったことは指摘しておきたいところです。その熱量が人を動かします。それまでは情報の受け手であった人たちが、面白いと感じる作品を強烈に発信し、それが多くの人の信頼感を得て興行が広がるという循環性ですね。単なる受け手からの脱皮は、何も2020年以降ということではありませんが、規模感が違います。これにより、興行のスケールがますます大きくなっていきました。映画興行は、これまでとは異なる、未知の領域に入ってきたと感じています」(大高氏)

大ヒットの中核を担ったアニプレックスとその子会社

コロナ禍で動画配信が普及したことも、映画界に大きな影響を与えることになった。自宅待機中に『鬼滅の刃』のTVアニメシリーズを視聴したファンが、劇場版『無限列車編』の大ヒットを支えることになった。動画配信が日常生活に定着したことから、映画館は自分のお気に入りのキャラクターを応援する「推し活」の場になったと言われている。劇場アニメの多くは、入場者特典として人気キャラのポストカードや声優のインタビューを掲載した小冊子などを配布し、観客動員数を大きく伸ばしている。

そうした映画の興行形態が変わっただけでなく、映画の製作スタイルも変わりつつあると大高氏は指摘する。

「これまで日本のヒット映画は、製作委員会方式でつくられたものが多かったのですが、最近は変化の兆しが見えます。製作委員会は多くの企業が参加しているため、企画段階から内容、製作費など、多岐にわたって意見調整をしていく必要があり、かなり手間を要します。リスクヘッジをして利益が出たとしても、ヒットした場合の取り分は減ります。そこに、風穴が開けられてきました。たとえば今年6月に公開され、約19億円の大ヒットとなったホラー映画『ドールハウス』は東宝のほぼ単独製作で、利益率は高いです。『国宝』は製作委員会方式ではありますが、高額な製作作品のゆえに、途中で何社かが離脱したと聞きます。それをアニプレックスの子会社であるミリアゴンスタジオが幹事会社となって、製作に行き着きました。大変なリスクを負ったわけですが、結果は周知のとおりです」(大高氏)

上映時間が2時間55分もあり、しかも伝統芸能である歌舞伎の世界を舞台にした『国宝』がここまでの記録的大ヒットになることを事前に予想した人は少なかった。だが、アニメ製作の実績のあるアニプレックスと、その子会社であり、実写作品を企画・開発・プロデュースするミリアゴンスタジオが「BL」「萌え」「ライブ感」などのヒットアニメの要素をふんだんに盛り込み、さらに李相日監督の粘り強い演出が人気キャストたちの熱演を引き出すことによって、『国宝』を大成功へと導いたと言えそうだ。

企画・制作・宣伝が一体化した『8番出口』

製作や興行形態が変われば、映画宣伝もこれまでとは違ったものが求められるはずだ。1980年代や90年代のような派手なキャッチコピーが躍るTVスポットを、最近は見る機会が減っている。以前は試写会で映画記者向けに配られていた紙資料類を印刷しなくなるなど、宣伝費を切り詰めている映画会社が少なくない。映画宣伝の予算の注ぎ方も、ずいぶんと変わった。

「SNSが発達したことで、それまで情報の受け手側であった人たちは、宣伝的な手法による“仕掛け”をあまり好まなくなりました。仕掛けが過ぎると、逆効果になります。だから、これまでの宣伝方法が通用しなくなって、映画宣伝の担当者は頭を悩ませているのではと思います。今年のヒット作で、宣伝が大成功したと思われるのは『8番出口』でしょう。ヒットメーカーの川村元気氏が作った会社・STORYが企画を進めた作品で、比較的低予算にもかかわらず、50億円が間近になっています。地下鉄・東京メトロの周遊謎解きイベント(東京メトロ脱出ゲーム)とうまく連携できました。今も、地下通路などで映画のパッケージ袋を持った人たちが大勢歩いています。クリア者数も2万人を突破したようです。企画段階から、いかに宣伝的な展開を図れるか。非常にいいお手本のように感じました。仕掛けは仕掛けですが、これは受け入れられやすい戦略に見えました。加えて、最近のパブリストたちが注目しているのは海外映画祭です。今年、コンペ部門を新設した韓国の釜山国際映画祭は、邦画の上映が多く、盛り上がったと聞きます。海外の映画祭に出品することで、話題づくりに努めるやり方はこれからも続くのではないでしょうか。東京国際映画祭(10月27日~11月3日)も盛り上がってほしいものですが……」(大高氏)

映画批評のあるべき姿とは?

映画宣伝だけでなく、映画評論も曲がり角に立たされている。創刊から100年以上の歴史を持つ老舗映画誌「キネマ旬報」は月2回発行から、2023年から月刊誌に変わった。映画評を載せてきた新聞や週刊誌も発売部数を減らし、映画評論家たちが執筆した映画レビューは一般層の目には届きにくいものとなった感がある。

一方、25億円の製作費を投じ、米軍統治下の沖縄の秘史を描いた大作映画『宝島』は、映画評論や興収結果とは異なる場で話題となった。9月に『宝島』を公開したばかりの大友啓史監督が、『宝島』に辛らつなコメントをしたX投稿者たちに「ふーん」というリプライをしたことは、「うざ絡み」として炎上する騒ぎに。映画批評や討論には発展しない、不毛さを感じさせる一件だった。

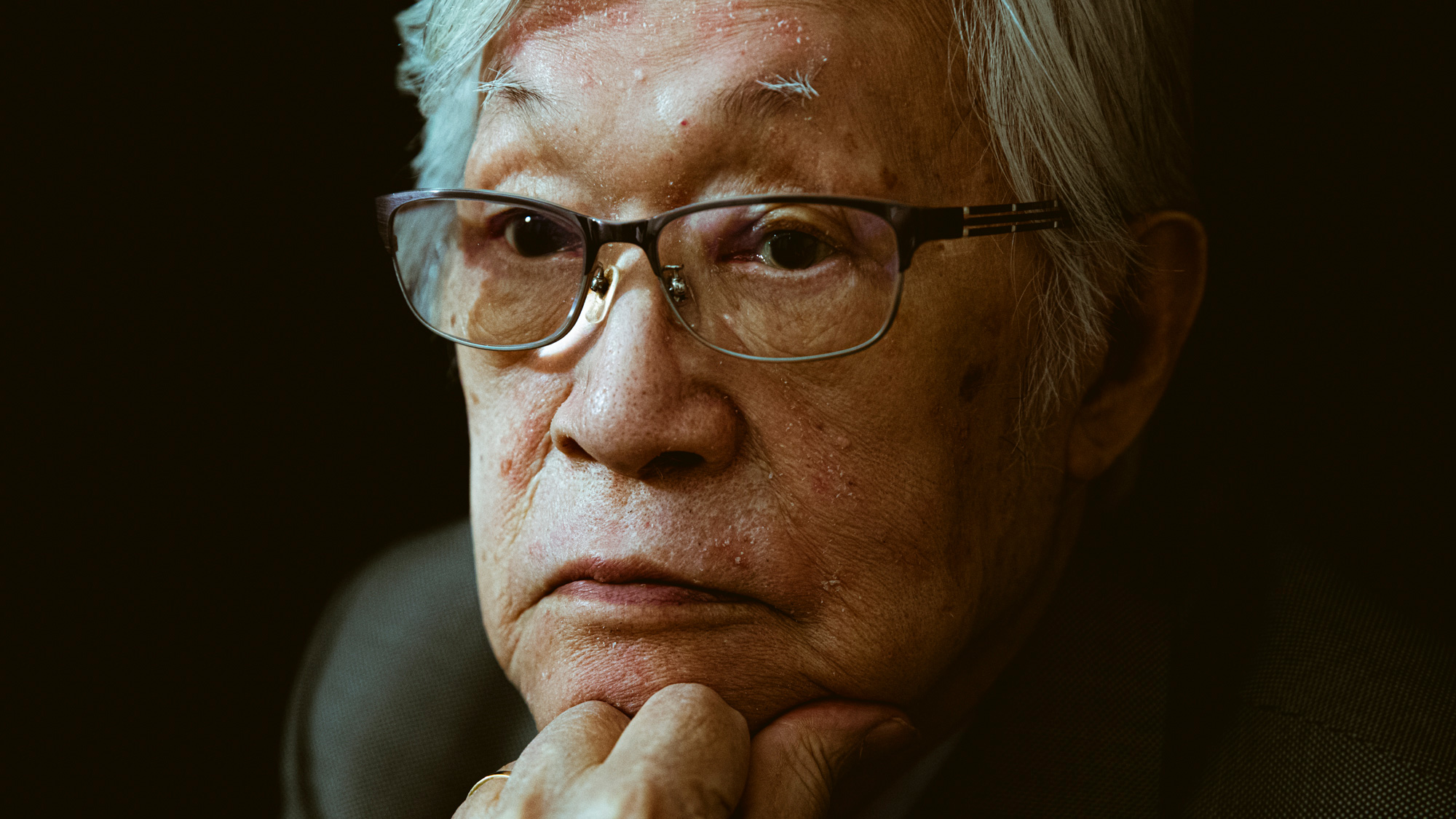

SNSの台頭によって、映画評論の場はこのまま消えていくのだろうか。日本の映画史を体系化したのみならず、アジア映画の発掘、紹介に尽力し、2022年に亡くなった映画評論家・佐藤忠男氏の生涯を追ったドキュメンタリー映画『佐藤忠男、映画の旅』(11月1日公開)を撮った寺崎みずほ監督に、映画評論家の映画への向き合い方について語ってもらった。ちなみに寺崎監督は、佐藤忠男氏が学長を務めた日本映画学校(現:日本映画大学)の卒業生だ。

「佐藤忠男さんは映画評論家として『日本映画史』など160冊もの著書を執筆された一方、アジアフォーカス・福岡映画祭のディレクターも務め、数多くのアジア映画を日本に伝えています。また、日本映画大学の学長として、李相日監督ら多くの映画人を育てています。映画評論だけでなく、多彩な活動をされていました。私も学生時代に佐藤さんの講義を受けました。佐藤さんの講義は面白かったですし、例えば溝口健二監督の『雨月物語』(1953年)を観た後に、溝口監督の家族構成などを学ぶわけです。家が貧しかったので、お姉さんが芸妓になって稼ぎ、一家を支えていたと。そういう映画の作り手の生まれ育った環境や社会背景についても学ぶことができたんです。佐藤さんの映画評論もそう。読んでいて面白いし熱いし、作品が生まれた文化的事情について分かり、近現代史を理解することにもなるんです」(寺崎監督)

映画を一過性の娯楽、消耗品として扱うのではなく、ひとつの文化、芸術として、映画評論の第一人者だった佐藤忠男氏は向き合っていたことが『佐藤忠男、映画の旅』からは伝わってくる。

50年後、100年後のことを考えての評論活動

アジアフォーカス・福岡映画祭で上映された作品だけでなく、自腹でアジアや中東の国々を訪ね、日本では知られていない小国の映画や無名監督の作品の発掘に努めたことも佐藤氏の大きな功績だ。

「アジアフォーカス・福岡映画祭では久子夫人が各国との渉外役を務めていましたが、佐藤さんが一人でアジアを回ることもあったようです。映画祭で上映される作品は英語字幕が付きますが、映画祭以外の場所では字幕なしで映画を観ていたそうです。『言葉が分からないのに、どうやっていい映画かどうか判断するんですか?』と私が尋ねたところ、『いい映画は観ればすぐ分かるよ』と笑っていました。佐藤さんは学生映画が好きでしたし、アジア映画も愛していました。自分の知らない世界を描いた作品に魅了されていたようです。とても柔らかい感性、若々しい好奇心の持ち主だったと思います」(寺崎監督)

映画『佐藤忠男、映画の旅』では、戦時中の佐藤氏は軍国少年であり、太平洋戦争には「大東亜共栄圏」という大義名分があると信じていたことに触れている。戦後、考えを改めた佐藤氏は夜間高校に通い、また働きながら映画誌への映画評の投稿を始める。やがてプロの映画評論家となり、映画を通してアジア各国との交流に励んだ。少年期に夢見た「大東亜共栄圏」を民主的な形で実現したのが1991年に始まったアジアフォーカス・福岡映画祭だった。

「佐藤さんはアジアフォーカス・福岡映画祭で上映した映画は、すべて福岡市総合図書館にアーカイブされるようにしていました。小津安二郎や黒澤明の映画でも、戦前のものは消失してしまっているんです。フィルムは意識的に保存しないとダメになりやすいと、佐藤さんは映画の保存に力を入れていました。日本映画だけでなく、アジア各国の作品もです。広い視野を持ち、将来のことも考えた評論活動に取り組まれていました。個人的な思い出ですが、日本映画学校を卒業する際に佐藤さんと握手させていただいたところ、佐藤さんの手はゴツくて大きかった。今から思うと、働きながら映画を観て、評論を書き続けた労働者の手だったんですね」(寺崎監督)

映画評論が生き残る場は、ネットが中心になっていくのかもしれない。だが、PV数に左右されやすいネット媒体では、話題性の高い作品しか取り上げられないことが懸念される。佐藤忠男氏のように、50年後や100年後のことまで考えての評論活動は難しいだろう。

はたして、本当に日本映画界は新しい黄金時代を迎えているのだろうか。強まる洋画離れの傾向や経営の苦境に立たされているミニシアターの問題もあるので、このテーマは引き続き取材を進めたい。

(取材・文=長野辰次)

大高宏雄(おおたか・ひろお)

静岡県浜松市出身、明治大学文学部卒業。映画ジャーナリスト。文化通信社特別編集委員。1992年より、陽のあたることが少ない独立系の日本映画を応援する「日本映画プロフェッショナル大賞」を創設、主宰している。「キネマ旬報」で連載した記事を加筆・編纂した著書『アメリカ映画に明日はあるか』(ハモニカブックス)など著書も多い。

寺崎みずほ(てらさき・みずほ)

神奈川県川崎市出身。桜美林大学英米文学科を卒業後、日本映画学校(現:日本映画大学)に入学。映画学校を卒業後、グループ現代に所属し、多くのドキュメンタリー作品に参加。2019年から佐藤忠男氏を密着取材した『佐藤忠男、映画の旅』が長編デビュー作となる。

ドキュメンタリー映画『佐藤忠男、映画の旅』

監督/寺崎みずほ プロデューサー/川井田博幸

出演/佐藤忠男、秦早穂子、イム・グォンテク、シャージ・N・カルン

製作・配給/グループ現代 11月1日(土)より新宿K`s cinemaほか全国順次公開

(C)GROUP GENDAI FILMS CO.,LTD

https://satotadao-journey.com