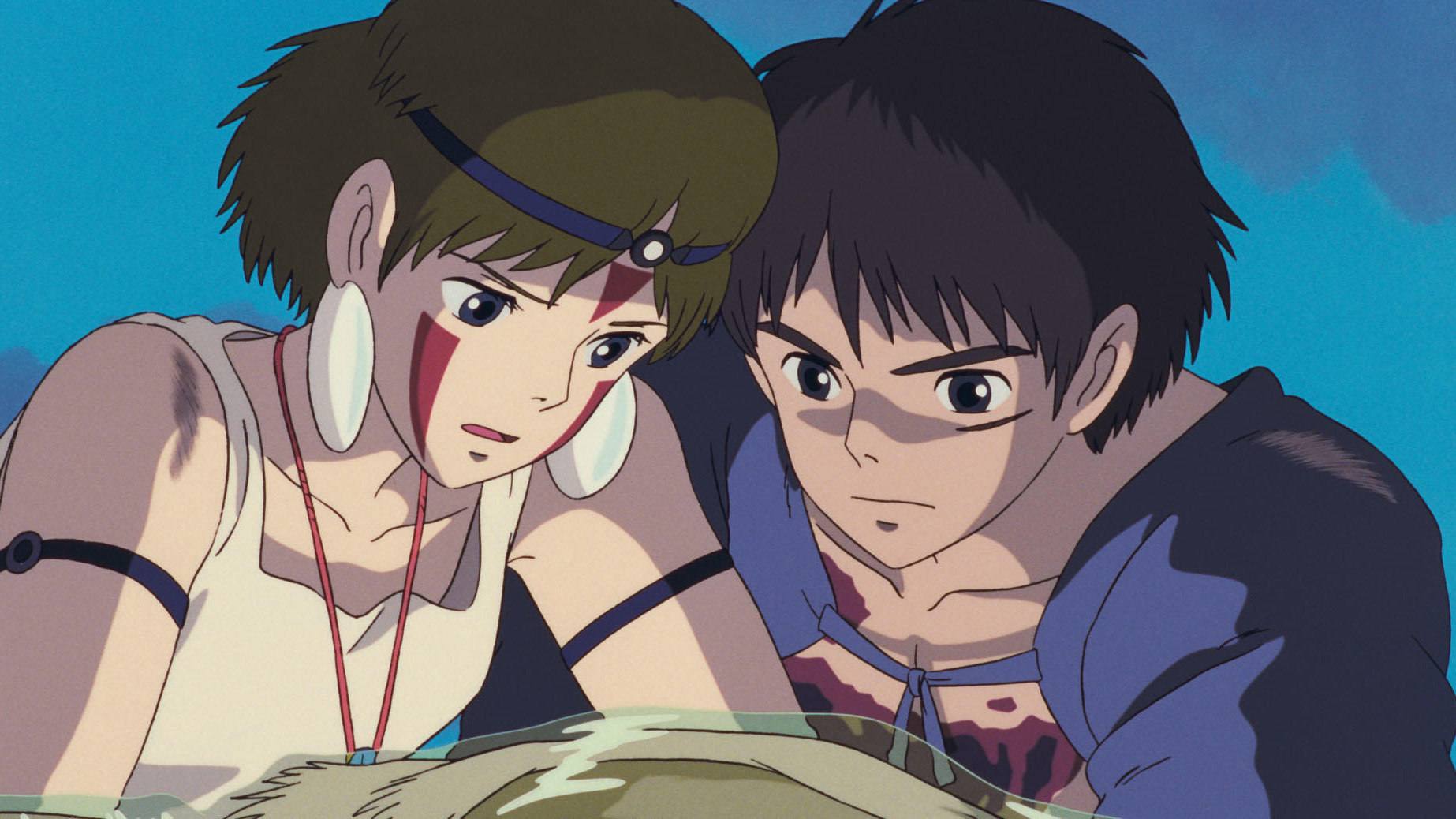

『もののけ姫』4K版が初週4位、『鬼滅』に迫る好発進 28年前の作品が“新作並み”ヒットする「強すぎるジブリ」解剖

スタジオジブリ『もののけ姫』(1997)の4Kデジタルリマスター版が10月24日よりIMAXスクリーンで公開され、好調だ。全国61館という小規模スタートながら週末動員ランキングで初登場4位、興収は週末3日間で2.4億円。11月7日からは、2週間限定で47都道府県・全171館と上映館数を広げると、8位(2週目)→5位(3週目)と順調に成績を伸ばしている。

傑作と名高い『もののけ姫』は1997年の公開時、興収193億円と当時の歴代1位を更新し、2025年11月11日現在、国内歴代興収9位(201.8億円)とトップ10以内をキープ。2020年のコロナ禍では、新作映画の供給困難を受けて再上映されると、興収8.8億円と根強い人気を証明した。

約5年ぶりの劇場お目見えとなる今回は、ジブリ監修による最高画質の“4K版”。これまでとは画質が全く異なるとはいえ、内容は同じだ。全国300館規模の新作が次々に公開されるなか、その5分の1の上映館数にもかかわらず、互角に競える動員を呼ぶ強さの秘密は、「人気」という安易な一言だけでは片付けられない。

映画界のトレンド「4Kデジタルリマスター」と「ジブリ」

まず、近年映画界では「4Kデジタルリマスター」が乱発されるが、これには大きく2つの事情がある。ひとつめは、単純な「保存性」の問題だ。「4Kデジタルリマスター」とはフィルムで撮影・上映されていた映画を高画質(4K)でデジタルデータ化し、乱れた映像や音声などを補修する作業のこと。映像の世界では、2000年代中頃を境にデジタル化が進み始めたが、それ以前に作られたものは基本的にフィルムで保存されている。ただし、フィルムはその性質上、劣化が避けられない――その劣化によって名作という後世に残すべき“財産”が今後失われることを防ぐため、デジタルリマスター化は映画界の急務という課題がある。

ふたつめは、「名作を、もう一度劇場で上映できる」という制作側のメリットだ。デジタル化と並行する形で、まず「2K(2048×1080)」対応のスクリーンが普及。2010年代以降は、さらに高画質な「4K(4096 x 2160)」へ徐々に移行してきた。こうしたトレンドを受け、旧作を「4K版」としてデジタルリマスター化すれば劇場で“新作”として上映でき、元からのファンに加えて新たな層の獲得も期待できる。

こうした背景が、「4Kデジタルリマスター」(以下、4Kリマスター)の制作を後押しし、今年だけでもアニメで押井守監督『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』(1995)、同『天使のたまご』(1985)、大友克洋監督『MEMORIES』(1995)、実写では山下敦弘監督『リンダリンダリンダ』(2005)などの名作邦画が4Kリマスター版として再上映されたほか、洋画では『サウンド・オブ・ミュージック』(1965)の4K版が11~12月に、『エターナル・サンシャイン』(2004)の4K版が12月に公開予定されている。

さて基本的に修復・補修作業である4Kリマスターだが、その中にもジブリのこだわりは光る。本作が制作開始された1995年は、ちょうどデジタル化の端境期。制作時はアナログとデジタルの作業が混在していたため、実はそこで生じる微妙な“誤差”が画面に(わかる人にだけわかる程度に)残っていたという。しかしジブリ初の4Kリマスターにあたり、当該部分のカラーバランスなどを再調整。より違和感のない仕上がりで洗練された映像美を実現し、劇場で堪能した人からは〈まるで別もの〉〈劇場で見る臨場感と音、映像の迫力のすべてが素晴らしかった〉と、新たな体験に称賛の声が多くあがる。

20年前から邦画の公開数は倍に…それでも戦えるジブリの「強さ」

ジブリ作品は“接触しにくい”ことも、劇場に足を運ばせる大きなポイントだ。一部作品を除いてサブスクで配信されておらず、地上波もしくはBD・DVDのレンタルか購入のみという視聴ハードルの高さが、「この機会に劇場で見よう」という客の動機づけに一役買う。

とはいえ、たった61館の公開で4位は凄まじい。公開初週の動員ランキングを改めて俯瞰すると、1位『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』、2位『秒速5センチメートル』、3位『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』と新作映画が並び、そのどれもが300館近い大規模上映。公開3日間で動員数10.8万人という数字は、同時点で3位だった『鬼滅』の週末3日間の動員数11.9万人に迫る。

さらに、『もののけ姫』が公開された1997年と今では、市場に投入される映画の本数が桁違いだ。

一般社団法人日本映画製作者連盟のデータによると、邦画の公開本数は1997年に278本だったが、2004年の310本を境に急増し、2024年は685本と20年で倍以上にも伸長する。洋画を含む全体で見ても、611本(1997年)→649本(2004年)→1190本(2024年)と500本近く増えているのだ。

競争が激化した現代においてもなお支持の高さを見せるのは、「好きなものを好きな時に見られる」ことが謳い文句であるサブスク時代のパラドックス的な現象でもある。毎日放送(MBS)元プロデューサーで、同志社女子大学にてメディア研究を指導する教授・影山貴彦氏が解説する。

情報が多すぎて「選ぶのが面倒」 “確実性”を求める大衆心理

影山氏は「作品の素晴らしさは折り紙付き。環境、人間と自然、争いといったテーマがまさに今の時代にフィットしているというのもあったと思う」と前置きしたうえで、情報過多時代の“選択基準”に言及する。

「情報が溢れると、その受け手はもはやキャパオーバー。結果、“選択”という行為を放棄するようになっています。一方で、一個人が娯楽にかけられる時間は有限です。そうなると、人は時間とお金を使うコンテンツに対してタイパ、コスパの高さを求めるようになり、なるべく失敗は避けたくなる。言い換えると『“絶対に”面白いもの』『絶対にいいもの』を選びたい、といった“確実性”が選択基準となっています」(影山貴彦氏、以下同)

『鬼滅』『国宝』…圧倒的「高評価」がロングランになる裏で起こっていること

この作品は“良い”、“間違いがない”といった高評価が多くなると「それなら見に行こう」という人が増え、結果としてさらなる動員数を獲得する。11月7日現在で公開17週目(7月18日公開)を迎えた『鬼滅』や、公開23週目(6月6日公開)の『国宝』が好調を続け、ロングランとなっていることからも、「(作品選びを)ハズしたくない」需要の高さがうかがえる。

「もともとのファンが4Kという新しい体験に価値を感じただけでなく、『もののけ姫は素晴らしい』という情報だけを知っていた人や、地上波でしか見たことがない人たちが、劇場上映という機会の貴重さを逃すまいと、足を運んだのでしょう。世間的に『良い』とされているものへなだれ込む現象が、示されたとも言えます」

他方、そうした強いコンテンツの投入により、“割を食ってしまう”映画が発生しているのも厳然たる事実だ。

「映画に限らず、ネット上にある他人の投稿を確認し、ポジティブな感想が多いものだけをチョイスする消費行動が一般的になりつつあります。もちろん、それで満足度が高いのは素晴らしいことなのですが、自分自身の選択眼、ひいては“自分の好み”を嗅ぎ分ける“嗅覚”を鍛える機会を知らず知らず失っている懸念はあると思います」

ところで本作公開時、『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air/まごころを、君に』(1997)のシリーズ30周年記念リバイバル上映も新作並みの成績(公開3日間の動員7.9万人、興収1.25億円)をもって、初週第5位にランクインしていた。地味な新作映画が話題になりづらかったり、上映数がすぐに絞られたりする裏には、「確実に面白いもの」を求める観客心理がある。『もののけ姫』のヒットは、“地味だけどいいもの”が埋もれやすいという現実を残酷に、かつ顕著に浮き彫りにしているともいえるのだ。

(構成・取材=吉河未布 文=町田シブヤ)