小袋成彬「ポジティブだけど、どこか痛みもある」その感覚が世界を知る新しい鍵になる

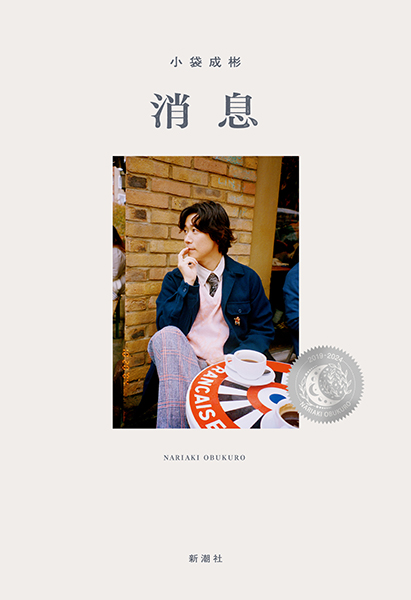

ミュージシャン・プロデューサーの小袋成彬が2025年2月27日に、初エッセイ集『消息』(新潮社)を刊行した。

小袋といえば、宇多田ヒカルをプロデューサーに迎えた1stアルバム「分離派の夏」で一躍脚光を浴びたが、現在はイギリスに移住。彼の地でクリエーションを発揮している。その哲学性、批評性で日本の音楽シーンに外からの視点で切り込むアーティストとして知られている。

渡英した2019年から2024年までの日々を綴った同書の目次には「自己紹介」「さいたま」「先輩」などから「社会人」「出世」「ハラキリ」「Money」といったテーマが並ぶ。 Black Lives Matterやロシアのウクライナ侵攻、パレスチナ問題や彼の地から見た日本など、彼らしい哲学的な問いが、現在日本で生活する我々にもあらたな視点に気付かせてくれる。

エッセイ集刊行のほかにも、今年1月に最新アルバム『Zatto』を、2025年の幕をアルバムと書籍の発表で開けた小袋に、『創作』と『カルチャー的な視点、特にイギリスと日本の対比』について、2回に分けて話を聞いた。

100%ポジティブだけを求めるならディスコとか聴いて

ーー初のエッセイ集『消息』の出版と重なって今年2月にはアルバム『Zatto』も発表されました。2025年がアルバムと書籍の発表からはじまったのはなにかのタイミングだったんですか?

小袋 いやいや、2024年頑張ったんで単純に成果が出たっていうだけです。去年はロンドンでスタジオを借りて、ずっと音楽作っていて。『消息』には今回のアルバム『Zatto』で表現できなかったことがはいってる感じです。それこそお金に関することや、死生観についてとか。曲には昇華できなかったけど、「ハラキリ」っていうエッセイが書けて、ひとつ成仏できました。

ーー今回、2019年から24年までの間に書かれたエッセイを、加筆修正してまとめられたそうですが、執筆を通じて価値観の変化に気が付いた部分はありますか?

小袋 ありますよ、いっぱい。もう、たくさんっすよ。例えば、「グリニッジ天文台(ロンドン郊外にある天文台。かつて、グリニッジ標準時“GMT”と世界の経度の基準“経度0度=本初子午線”がここで定められていた)に行くと、地面に経度0度を示す金属の線が埋め込まれていて。その真ん中に立つと、右足が東半球、左足が西半球にまたがることになるんだけど「そうやって人類が発展したんだな。やっぱりイギリス人はコンセプトを作るのうまいな」と感じて。なんでもルールを作るのがうまいんですよ、あの国は。

ーーブレグジット(Brexit)も現地で経験されて。

小袋 あんなふざけたこと……信じらんないですよね。

ーー日本人の小袋さんの生活にもその影響はありましたか?

小袋 めちゃくちゃありますよ。まずレコードが売れない。例えばドイツだったら、ドイツのインボイス番号みたいなのを発行しなきゃいけないんですよ。それがないと変な関税がかかったりして、めんどくさくて。だから、ドイツから注文が入ってもすぐに売れない。そうなると、ドイツの人もめんどくさくなって、「そもそもイギリスで発売されたレコードなんて買わなくていいや」ってなる。営業妨害になり、どうにかしてくれよ、どうにかしなくては、って感じでした。

ツアーをやるにしても、各ベニューで得た収益をちゃんと報告しなきゃいけない。イギリスがEUを離脱していなかったら別に良かったんですけど、インボイス番号の導入で、本来は便利になるはずなのに不便になってる。で、この前、友達が所属してたマネジメント会社も、それが原因で潰れましたからね。業務がいっぱいいっぱいになって、夜逃げして……。いいことなんかひとつもないっす。

でも、俺の経験はロンドンの局所的な話で、例えば車を1時間ほどロンドン郊外に走らせれば、畜産農家の方々が暮らしている。その人たちにとっては、「やっと自国の産業が守られた」って喜んでる人もいるだろうし。だから、俺にとっては良いことはないけど、あの人たちにとっては良かったこともあった。漁業権を守る人たちとかね。

そういう人たちが多かったから結局、投票でブレグジットになったわけで。自分だけが正しいと思っちゃダメだし、俺は音楽をやってる、ただの局所的な人間ではあるけど、いろんな立場のいることに気づかせてもらえた。

ーーでも、日本から海外に行って先進的なものを求めて音楽制作をされていると、そういう保守的な価値観とはぶつかりますよね。

小袋 もちろんそうですね。普段、俺はそういう人たちと絡むこともないですし。俺が暮らしてるのはロンドンの本当に一部の界隈でしかないんで、例えばダブリンのほうに移住して釣りとかし始めたら、価値観が変わるかもしれない。

一方で今でもたまに車で田舎町のほうに行くと、「なんかアジア人が来た」と、じろじろ見られるような感じがありますからね。

みんながダル着で歩いてる中で、ちょっといい格好していて「俺だけ浮いてるな」って感じることもあります。別にマイクロアグレッションとかじゃないけど、白人のおじいちゃんおばあちゃんたちが多いから、「この子は誰だって」いう風に見られちゃいますよね。まあそれは、地元のさいたまでも感じることはありますけどね。

ーーそういう異なる文化の中でも、ご自身がこれまで生活してきた日本とイギリスと彼岸此岸だけでなく、現地でも自分と価値観が同じなもの違うものを冷静に見極めて綴られていますよね。書籍について「誰かに何かを伝えるわけではなく、ただ思ったことを書いただけ」とのコメントもありました。

小袋 伝えたいことなんかそれほど大それたことではなくて、ただ本当に思ったことを書いただけ。だからそうコメントしたんじゃないですかね? うん。ただ、思ったことを伝えられること自体が貴重ですから。「言いたいことも言えない世の中はポイズン」みたいなこと、ありますよね。言えてるってだけでありがたいんでしょうね、きっと。

ーー書籍には手書きのコメントが入っていたり、ご自身で撮影した写真や描かれたイラストも収録されていて、すごく楽しめる内容ですよね。こうしたアイデアはどのように生まれたんですか?

小袋 単行本の編集者に「俺、イラスト、描けますよ」って言ったら「では、収録するすべてのエッセイにイラストをつけましょう」「えっ、すべてのエッセイに……!?」というやりとりになった。でも1日で送ったんですよ。昔から教科書にする落書きが得意だったんで、その流れで、じゃあ手書きでコメントも入れちゃいますかって。

ーーテーマも、本当に多岐にわたっています。音楽やパーティーの楽しい話がある一方で、ブラックライブズマターへの憤りや怒りもある。さらに、ビジネスをシニカルな視点で語る部分や、テクノロジーに対する喜びや不安など、さまざまな感情がありのままに綴られています。少し悲観的な出来事が切り口になっていても、割と優しい感じで結んでいますよね。イラストや手書きの落書きコメントの効果もあって、読後感的に嫌な気持ちがしないです。

小袋 自分が発するものに関しては、基本的にネガティブにはしたくないんですよ。読者にもネガティブな感情をおこしたくなくて。とはいえ、社会や人の気持ちはポジティブ100パーセントでは決してない。ポジティブ100%でいきたいなら、クラブで踊ってくるといいかも、という感じなんで。

基本的にはポジティブなんだけど、どこか痛みがある。その半々のバランスは自分のクリエーションにおいて1番重要なところです。

ーー特に『消息』にしても、最新アルバム『Zatto』にしても、小袋さんの作品に触れるとき、どこにその痛みが潜んでいるのかを、目をつぶって探るような感覚があります。緻密に紡がれてパッケージされた文章や音楽の中のどこに、小袋さんが本当に伝えたい感覚があるのかをなぞって探すような。

小袋 偏見や思い込み……自分でもいっぱいあるんですけど、そこには敏感でいたいですね。自分でも「今、偏見を持っていたな」とかしょっちゅう感じているので、そういう反省も、エッセイに反映されていると思います。

音楽で表現できること、文章だから書けること

ーー音楽と文章で、表現の違いはありますか?

小袋 ありますあります。音楽じゃないと伝えられないことってあるんです、絶対。『Zatto』の歌詞に『五月雨 燻む街 人生が咲き乱れ』というフレーズがあるんですけど、これは音楽に乗らないと生まれなかった言葉なんですよ。音楽を作るなら音楽である理由が必要だし、文章のほうがいいなら文章になる。「社会人」というテーマでは、音楽にしようと思わないですよね。それは文章で書いたほうが伝わりますから。逆に、音楽でなければ伝わらないこと、音楽だからこそより人に伝わる言葉や流れ・ストーリーもあります。

ーーアルバムタイトルの『Zatto』がアルファベットであることも、音楽的な要素から来てるのでしょうか?

小袋 まず『Zatto』は、俺が海外へいったことで、よりさまざまな人と絡んで、いろんな人の苦しみや悩みを、より鮮明に、ダイレクトに感じられるようになったんです。さまざまな国の人間が持つ苦しみや悲しみを日本語で歌う。それがソウルミュージックになっていくというのを体現したかったんです。いろんなヤツがいろんなことをしゃべっている雑踏の中で暮らす俺ーーというアルバムです。

それで、うーん……「雑踏」って言葉をイギリスで英語でググってみても出てこないんですよ。検索しても適切な訳が出てこないんですよね。「Kagero」も同じで、「陽炎 English」で検索しても、あんまり出てきません。つまり、そういう日本語の言葉や概念はコンセプトとして海外ではちゃんと共有されていないんだなと。だから、あえてそういう言葉を選んでいます。

アルバム曲で言うなら「Hanazakari」に関しては1個も出てこなかったはず。少なくともGoogleUKでは出てこなくて、彼らがそういう言葉を調べて行き当たった時に俺の曲が出てきたらかっこよくないですか? 「花盛りってこれを聞いたらわかるから」って。「Z a t t o(ゼット・エイ・ティ・ティ・オー)」という字面もなんかいいねって。

ーー昨年、ロンドンのスタジオを借りて音楽の制作をしていたとおっしゃっていましたが、制作環境で受けた影響は、具体的にありますか?

小袋 やっぱ、気合い入れて1年間借り上げたんで生半可な金額じゃないし、借りたからにはやるしかねえし、っていうのはありました。

あと、いろんな人種の人と一緒に作ったことも影響があったと思います。「Kagerou」という曲はラテンの曲なんですけど、実際にチリ人のトロンボーン奏者をお願いして。東京でトロンボーンやってるチリ人いませんかって探してもすぐには見つからないけど、ロンドンだと誰かにそうやって聞いたらすぐに見つかる。そういう点はワールドワイドで、すごいと思ったんですよ。

パーカッションも「なんかサンバっぽい方がいいな」と思って、ブラジル人のパーカッショニストいないかなって探すと、すぐ候補が出て。しかも3人いて「どれがいい?」とか聞かれて「なんかすげえな、ロンドン」となりました。

ーーよくミュージシャンの方が「イギリスのスタジオで録音した」というのを見かけますが、実際には何が違うんですか?

小袋 電圧が違います。はい、230ボルトなんで。音がでけえ気がします。プラシーボかもしれないけど、でもなんか違う気がするんですよね。そもそものバイブスなのかな。やっぱり人が違うから挨拶のスタイルとかも全部が違いますよ。

もちろん安かろう悪かろうで、最初にちょっと安いスタジオを予約したら「この機材が壊れてるから今日はいい音質で録れない」とか言われたりもしました。エンジニアも音が決まらないとか言って、昼飯に出て1時間ぐらい帰ってこないし。その間、ドラマーはずっと叩いてるし。「なに、この現場。誰が仕切るんだ!? 俺だろ」って思ったけど、気負わず、やっているうち、なぜかまとまっていた(笑)。

そう考えると、イギリスのミュージシャンは気を抜くところと気を入れるところの差がすごい。オンオフがすっげえはっきりしてるんですよ。ほんとに普段ダラダラしてんのに、一回集中しだしたらめっちゃすごい。スイッチが入るまでは、ひたすら耐える感じなんですよね。

サッカーもそうじゃないですか? 日本のサッカーはずっと全力疾走で「押忍!」って感じだけど、イングランドでは適当にトロトロ歩いてる時があったり、でもギアが入ったら突然めちゃめちゃグルーブに乗りますから。俺もそれにちょっと感化されて、抜くところと抜かないところの差が激しくなりましたね。

ーー小袋さんは、もともとそんなイメージもありましたけど。気張りすぎないスタイルがらしいな、というか。

小袋 本当ですか? でも、そうかもな。エッセイに関しては本当に、自分が感じたままで書いていますけどね。

ーー最後に、今回の書籍はどんな人に、どんな感じで読んでもらいたいですか?

小袋 なんかどうしようもないことにモヤモヤしている若い人ですかね。例えば「資本主義の終わりは絶対に来るだろう」みたいな疑問があったら、「Money」というエッセイを読めば、言語化できるはずだし。若い人たちに読んでほしいっすね。

ーーエッセイはまだまだ続くんですよね。

小袋 まだまだ全然ありますよ。なんなら「消息II」も書き始めてますから。勝手に書いてるんですけど。発表がこのタイミングだったのも、アルバムが完成して、2024年がちょうど終わってエッセイを書き始めてからちょうど5年という区切りでちょうどよかったかなと。書き溜めておいて、今後5年ごとにエッセイを出せばいいじゃんってなって。なんか俺が死んだ時に「消息」が、I、II、III、IV、Vって並んでるイメージがついたんですよね。(#2へ続く)

(構成=大沢野八千代)

※本インタビューは2月20日に実施したものです。

TBS元アナ、夏に代議士に転身

「大阪万博が盛り上がらない本当の理由」

小袋成彬(おぶくろ・なりあき)

1991年4月30日生まれ。埼玉県さいたま市出身のミュージシャン、音楽プロデューサー。 立教大学国際経営学部を卒業後、音楽レコード会社「TOKA」を創業。国内外の様々なアーティストの楽曲プロデュースを行う傍ら、自らもアーティストとして2018年にシングル「Lonely One( feat. 宇多田ヒカル)」でメジャーデビュー。 2025年1月に4作目のアルバム「Zatto」を発表し、全国5カ所を回るツアーを開催。

『消息』

https://www.shinchosha.co.jp/book/356031/