小袋成彬に「なぜミュージシャンはイギリスを目指すのか?」を聞いてみたら…

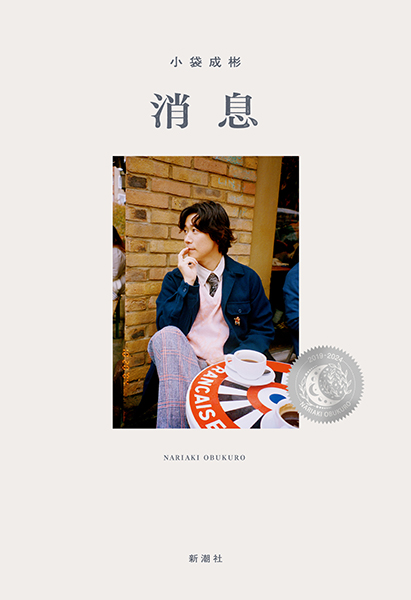

ミュージシャン・プロデューサーの小袋成彬が、2025年2月27日に初エッセイ集『消息』(新潮社)を刊行した。

イギリスに移住し、彼の地でクリエーションを発揮している小袋が渡英した2019年から2024年までの日々を綴った同書の目次には、「自己紹介」「さいたま」「先輩」などから、「社会人」「出世」「ハラキリ」「Money」といったテーマが並ぶ。 Black Lives Matter、ロシアのウクライナ侵攻、パレスチナ問題や彼の地から見た日本など、彼らしい哲学的な問いが、現在も日本で暮らす我々にもあらたな視点を与えてくれる。

エッセイ集の刊行に加え、小袋は今年1月に最新アルバム『Zatto』もリリース。2025年をアルバムと書籍の両方で幕開けし、日本へと帰国した小袋に、【#1】ではエッセイ集『消息』とアルバム『Zatto』を手がかりに、彼の「創作」について話を聞いた。

本稿では、「なぜミュージシャンはイギリスを目指すのか」というテーマのもと、話を掘り下げていく。

ーー今回、書籍の発表やツアーのために帰国されたとのことですが、久しぶりの日本はいかがですか?

小袋 帰国して2カ月ぐらいですかね。のほほんって感じです。

ーーアメリカに行ってた人に「日本に帰ってくると何が1番か違うの」って聞いたら、「もう撃たれないですむ」って言ってました。

小袋 イギリスでも、刺される恐れがありますからね。ナイフクライムって言うんだけど、めちゃめちゃ問題になってる。毎週、誰かが亡くなってるくらい頻繁にニュースになっています。

ーーそうなんですね。ちょっと前に、WACKの元代表で音楽プロデューサーの渡辺”ジュンジュン”淳之介さんがイギリスで暮らしているみたいな記事を読みまして。それ以外でも、日本のミュージシャンやプロデューサーが結構、イギリスに住んでいますよね。素人の素朴な疑問なんですが、なんで日本のミュージシャンはイギリスを目指すんですか?

小袋 目指してるかはわかんないですけどね。俺、渡辺さんに会いましたよ。ロンドンで。一緒に飯を食いました。

ーーそうなんですね! どんな話をされたんですか。

小袋 それこそ『なんでロンドンなんすか?』って聞いたら、『語学がどうこうというよりも、なんか飛び出してみたかったみたいな気持ちが強い』と言っていて印象的でしたね。ロンドンに来る日本人とは、会ったりすることもあって。『水曜日のダウンタウン』(TBS)のプロデューサー・藤井健太郎さんは、年は離れてますけど同じ立教新座高校の先輩で、よくしてもらっていて。ロンドンに来たときに、一緒に飲みました。

ーー藤井さんも音楽好きとして有名ですね。じゃあ、『水ダウ』の次の音楽は小袋さんが担当する可能性も?

小袋 あの番組ね、俺、共感性羞恥がすごくてダメなんですよね。立教新座高校のノリっぽい感じで、人をちょっと小馬鹿にする感じがあったり、人権意識が薄い雰囲気があって。俺は実際、あんまり見たことなくて。

ーーそうなんですね。エッセイはロンドンに移住してからのことが描かれていますが改めて、小袋さんはなぜ、ロンドンを選んだんですか?

小袋 なんですかね。音楽をやるなら、ロンドンかLAかニューヨークか……ジャズだったらフィラデルフィアありますけど。イギリスの音楽が好きだったんで。行くならロンドンでしょ、みたいなことっすよね。

マンチェスターでの嘘みたいな話…イギリスの濃密な多様さ

ーー勝手なイメージなんですけど、パフォーマーとして名を上げたい人はアメリカに行って、ビジネスを学んだり技術をつけたい人はイギリスに行くみたいなこともありますか。

小袋 でも、まあまあ間違ってないと思いますよ。個人的にアメリカはショウビジネスの世界なんで、イギリスよりもう少しエンターテインメント性が強くて。音楽をやるにしても数字が付きまといますけど、ロンドンはもう少しアーティスティック志向が強いですね。アメリカのアーティストがロンドンに来る時も、アートの文脈がないと、受け入れられない感じはあるんで。俺にはそっちの方が肌に合ってましたね。

ーーこれまたイギリスっていうと、日本人の多くはロンドンしか知らないですよね。

小袋 そうですね。ロンドン以外にも色々ありますね。マンチェスター(イギリス北西部、ロンドンから電車で約2時間)は人がめっちゃフレンドリーなんですよ。それからブリストル(イギリス南西部、ロンドンから電車で約1時間40分)もすごい。ブリストルでタバコを吸おうと思って、そっとレストランから出たんですが、ライターがなくて。そしたら、その様子を見た通行人から「火、ないのか?」って聞かたんです。ライターを貸してくれるのかと思ったら「じゃあ俺が探しに行ってやる」って言って、そのまま俺が食べていたレストランに入っていって、「ライター持ってるやついるか?」って店内で聞き回って、「ゲットしたぞ!」とか言われて。「嘘でしょ!?」みたいな。何このフレンドリーさ、なんなのこれ。こんな街があるんだと、これまでロンドンだけにいてイギリスの多文化面を見ていなかったなと思い知らされました。

ーーそれすごい経験ですね。ほかにもリバプールはビートルズが生まれたとか、マンチェスターはオアシスの出身地みたいな、記号的な部分はよく知られていますね。

小袋 日本の音楽家がなぜロンドンを目指すのかっていう話で言うと、いろんな界隈があるんですよ。それこそハウスだったら、その界隈ではめちゃくちゃ有名な日本人とかもいて、でも俺はその人を知らなかったりするし。あるいはもう少しコンテンポラリーミュージックの文脈の人もいます。ピアノを弾きながら声を加工して歌う人とか。バレエ劇団と一緒に音楽をやってる人たちとかもいるし、もう声だけで教会の音楽みたいなのをやってる人もいて、マジでいろんなレイヤーの、いろんな界隈の人がいるって感じです。結局、アーティスティックな人たちは、ロンドンに集まってるイメージですね

ーーそれは、日本で創作したり、ミュージシャンたちと交流するよりも、ロンドンにいるほうが、より純粋な表現や刺激に出会えるということですか?

小袋 あると思いますよ。あと、多文化だから、なんか自分のクリエーションが人類共通でないとウケないから。自分の国際性とか多様性が磨かれて、ドリップした本質みたいなものがクリエーションできる場所だと思いますけどね。皆さんが思っている以上に多様なんですよ。ほんとに、超いろんな人います。

電車では、インド系、アフリカ系など、見た目が違う人が座っていて。もちろんヨーロッパの人たちもいっぱいいますし、アフリカ系の中でもバリエーションありますから。そう言えばスペインのバルセロナとロンドンって全然離れてなくて、飛行機移動だと感覚的には東京ー大阪間とそんなに変わらないです。

それって例えば、東京にいると東京出身の人を見つけるのって難しいじゃないですか。東京には、いろんな地方から人が来てますよね。それと同じようにロンドンには、ベルリンから来てる人、バルセロナから来てる人とか、いろんな人がいてグラデーションがすっげえごちゃ混ぜなんです。

ーーなるほど。その多様さは、実際に行って暮らしてみないとわからないですよね。

小袋 実感しないとね。でもロンドンは超特殊だと思います。世界の首都というか、パックス・ブリタニカ時代の首都だったというのはこういうことなんだなって感じますよ。

ーーその環境がやはりクリエーションにも大きく影響していますか?

小袋 影響してきます。うん。曲を作るときに浮かぶ顔が、色合いもグラデーションも鮮やかなんですよ。日本にいる時は俺の友達とか同世代の若者みたいな日本の人しか浮かばなかったけど、アルバム『Zatto』はもっと、年齢層から人種から全てがごちゃ混ぜの人が浮かんできて。その人たちが全員、納得して最高だっていうものを作りたいって思ったから、こういう仕上がりになったんだと思います。

ーー『消息』にも、イギリスでの暮らしや創作について書かれていますが、客観的な視点として、イギリスの音楽シーンや業界と日本のそれでは、どんなところに違いを感じますか?

小袋 シーンの違いで言うと、これも多様性ですよね。レゲエのカルチャーもあるし、テクノもあるしハウスもあるし。レゲエの中でもダブがあって、ジャマイカレゲエがあって、スカがあって、それぞれで会話が違います。日本にいるとなかなかそういう多様さって、あるんですけど限られてますから。

それから、街に音楽がめっちゃ流れてるんですよ。スーパーとか街なかでも流れてるし。日本だと、静かなところも多くて、音楽を全然流していないとこあったりして。音楽が日常に溶け込んでる度合いも全然違いますよね。そうして街で流れてくる音楽を聞くと、親も子どもと一緒に踊ってたりする、そのカルチャーはすごいなって思う。日本人で親が踊ってるところを見たことある人って意外と少ないですよね。それが向こうだと普通なんですよ。

それがカルチャーなんですよね。「カルチャー(culture)」って、ラテン語の「colere(コレレ)/英語だとcultivate」で、「耕す・育てる・大事にする」ところから来てますから。耕された土壌の中で育つ種の種類豊富だと、花の鮮やかさはロンドンがピカイチです。

ーー例えばもし、小袋さんがイギリスではなくてアメリカに行っていたら、創作もちがったほうこうにいっていたんですかね?

小袋 どうなんでしょうね。ニューヨークに行った時に感じたのは、ちょっとショウビジネスの側面が強い気がしました。いや、アメリカにもめちゃめちゃいいところがいっぱいありますよ。

それこそ、ジョージア州のアトランタって、トラップミュージックのイメージが強いですが、実はアトランタハウスも根強いんですよ。カイ・アルセ(Kai Alce)というめちゃめちゃかっこいい重要人物がいて、ジャジーなハウスをやっていて。その界隈に同い年ぐらいのやつがいて、去年一緒にDJパーティーをやりましたけど、そういう土壌があるのもいいなって思ったり。

ミシガン州のデトロイトだって、テクノがあったりね、ハウスがあって、ムーディーマン(Moodymann)がいて、カール・クレイグ(Carl Craig)がいて……なんか、アメリカもすごいっすよ。

ーー 他のアジアとかだったらどうです。

小袋 アジアで行ったことがあるのはマレーシアのクアラルンプールですね。一緒に遊んだラッパーの界隈はみんな英語が喋れて、ラップも英語でびっくりしましたね。でもそれは一部でしょうね。向こうで洋楽を聞いて育った連中だと思うので、そこがシーンの中心だとは思わないですけど、あんまり東京では見かけないカルチャーでイケてるなって思いました。

アジアは基本的にR&Bが強いっすよね。インドネシアのジャカルタに行った時に地元のR&Bシンガーのライブに行ったんです。1曲歌う前に必ず曲の説明から入るんですよ。この曲はなにをしてて、こんな時に作ってとかなんとかいって「では、聞いてください」って。毎曲、それをやるんすよ。「いる?これ?」って。普通にそのまま歌ってくれって思いましたけど、なんだかそういうカルチャーみたい。

ーーそういう各地の音楽シーンに触れてみると、やっぱり小袋さんにはロンドンが1番合っていたということでしょうか?

小袋 うん。そうなんすかね。全然意識してないですけどね。

俺は今、ロンドンのDJカルチャーと、ミュージシャンのコミュニティの2つに関わっています。DJはそれこそラジオ番組「FLIP SIDE PLANET」( J-WAVE)でやってるような。音楽をとにかくシェアして、音楽の良さとかストーリーを語るのが好きな連中で。もうひとつのミュージシャン界隈はね、意外と音楽を聞かないんですよ。すっぽり抜けてたりするんだけど、そもそも自分たちで楽器が弾けるから伝わるっしょ、みたいな感じで。それはそれで面白い。

ーーその2つの界隈は、分断されてるんですか。

小袋 クロスオーバーしてる感じはないっすね。ちょっとずつ被ってる界隈で、俺はその辺をうろうろしている感じ。プレイヤーでもありつつ、俺がレコードを持ち寄ってそのクロスオーバーの架け橋になってる感じもある。例えば、ジャズ界隈の連中から「ライブやるんだけど、DJやってよ」と言われて。1時間のDJタイムで、普段、そっちのライブではかからないような曲をかけたら結構びっくりされて。俺がジャズをレコードで持っていってかけたりするから、みんなDJブースのほうにワラワラとよってきたりして。こうやってカルチャーがどんどん育ってくんだな、という実感がありました。

ミュージシャン界隈から、レコードについて聞かれたことは、今まで一度もなかったんでね。双方の界隈にいい影響を与えている俺、みたいなのがちょっと心地よかったり、なんかシーンの中にいるな、コミュニティに貢献しているなっていう感覚があって、嬉しかったです。

「炎と一緒に罪を焼き殺して」に驚愕

ーーコミュニティに貢献してる……エッセイにも社会問題に対する項目が結構な割合であったり、小袋さんがMCをされているラジオ番組を聞いていてもそうですが、社会と自分っていうものに対し発言されますよね。それは、やはりクリエーションの根本にもなっていたりするのでしょうか?

小袋 そうですね、アーティストとして“物事の見方を変える”ということをインスパイアしたいんすよ。エッセイにも書きましたけど、例えば「社会人って言葉、何?」みたいなところも、「一度立ち止まって考えてみようよ」って話をすると、社会の見え方が変わってくるじゃないですか。いかに自分が狭い世界にいるかということについて、言語化することでその人の見え方が変わって、見え方が変わると世界が変わりますから。それがアーティストとしてやるべきことだし、そういうものにすごく神経を注いでいますね。

すご。

ーーなかなかそういう視点をミュージシャンの作品から得ることって少なくなっているような気がしていて。最近は少し変わってきていますが、多くのミュージシャンは政治的な発言がタブー視されてきましたし、そもそも全部、音楽に込めてあるからという方も多いですし。なかなか一般人がそれを読み解くのは難しくて。

小袋 どうなんでしょうね。そうかもしれないです。俺がそういうのが好きなんですよ。

俺もミュージシャンからインスパイアされることもいっぱいありますから。「FREEDOM(フリーダム)」という言葉について、俺もずっと意味がわからなかったんですけど、やっぱりブラックの人やコミュニティと関わることで、彼らがいかにして自由を奪われてきたかの歴史を知って。その世代的なしがらみが今もずっと残っているのを感じたりして。

ーーそういう音楽で社会を知るみたいなことは、渡英されてからより強くなった部分もあるんですか?

小袋 もちろん。スペイン人の友達と「欲」や「罪の償い方」みたいな話になったんですよ。俺は「日本人は大晦日にお寺の鐘を108回撞くんだよ、そうすると煩悩が消えるとされている」と話したら、「なに、それ? そんなんで消えるの?」と驚いた顔をされて、「たしかに、そうかもしれない……」って(笑)「じゃあ、スペインでは、どうやって煩悩を消したり、罪を償うの?」と訊いたら、「私たちは踊る、火をつけて踊る」って。ラテンの曲とか、そういうところありますよね。火をメラメラ燃やして、全身を揺らして、そのグルーヴで浄化するそうなんです。「自分は罪を犯した。この炎で罪を焼き殺して」みたいな感じらしい。

それも新鮮で、やっぱりそのバイブスを生で体験することで「ウケるな……」と思いました。

ーー聞いたこともないような話だけど、日々、そういう話に出会うとぐるぐる価値観がブラッシュアップしていきそうですね。

小袋 毎日こんな話してるわけじゃないですよ。くだらない話が九割九分です。

ーーエッセイもさらに書き続けていって、新たな環境と刺激の中で音楽も作り続けていかれる。そのモチベーションはどこから沸いてくるのでしょうか?

小袋 「Money」というエッセイも書きましたけど今、33歳になって、マニーとか本当にどうでもよくて、やっぱリスペクトが大事。俺は今まで、リスペクトを稼いできたって思ってるんですよ。ラジオ番組にしても、本にしても、音楽にしても、それを大切にしてきたから今の俺があるんだなって思っていて。おかげさまで金はないんですが、リスペクトだけはっていうところだと思うんすよね。

だから次は俺、パワーが欲しいんですよね。

ーーパワー! 権力ですか?

小袋 権力って言ったら聞こえが悪いですけど、例えば言葉のパワーとかです。こうやって「Zatto」を歌うことで、人の心が動くとか「俺も明日から生きよう」と思ってもらえたら、それはパワーを与えるっていう意味ですよね。自分の言葉や考えにパワーが欲しいです。

20代だと、なかなか自分の言葉が人に響かないこともあるし、自分自身もまだ未熟だったりするし、上の世代からしたら「何、生意気言ってんだ」みたいなこともあるかと思います。だけどこれまでリスペクトを稼いできて、人がしてない経験もしてきて、言葉に重みが出てくることで、人にエンパワーメントできるようになるのが、次のステップかなって思ってます。マニーは、最後、葬式代がでるくらい残ってりゃ、俺はもうなんでもいいから。

(構成=大沢野八千代)

※本インタビューは2月20日に実施したものです。

なぜ海外進出を目指す芸人が増えたのか

アボカド食べるとテロリスト支援?

小袋成彬(おぶくろ・なりあき)

1991年4月30日生まれ。埼玉県さいたま市出身のミュージシャン、音楽プロデューサー。 立教大学国際経営学部を卒業後、音楽レコード会社「TOKA」を創業。国内外の様々なアーティストの楽曲プロデュースを行う傍ら、自らもアーティストとして2018年にシングル「Lonely One( feat. 宇多田ヒカル)」でメジャーデビュー。 2025年1月に4作目のアルバム「Zatto」を発表し、全国5カ所を回るツアーを開催。

『消息』

https://www.shinchosha.co.jp/book/356031/