『べらぼう』蔦重の結婚はどうなる? そして耕書堂の経営を支えた「往来物」と江戸中期の“高”識字率

──歴史エッセイスト・堀江宏樹が国民的番組・大河ドラマ『べらぼう』に登場した人物や事象をテーマに、ドラマと史実の交差点を探るべく独自に考察。

4月27日はドラマの放送はお休みで、これまでの名シーンを振り返る「大河ドラマ『べらぼう』ありがた山スペシャル」と題した特番が放送されました。

キャストからは朋誠堂喜三二役の尾美としのりさん、松葉屋の女将・いね役の水野美紀さん、蔦重の義兄・次郎兵衛役の中村蒼さんが登場し、撮影秘話を披露してくれました。

また昨年の『光る君へ』では清少納言役を熱演したファーストサマーウイカさんが『べらぼう』のファンを代表し、平賀源内役の安田顕さんに「障子を足でスパーンと開けたシーンはアドリブ?」などの質問を投げていました(安田さんの回答は「アドリブ」とのこと)。

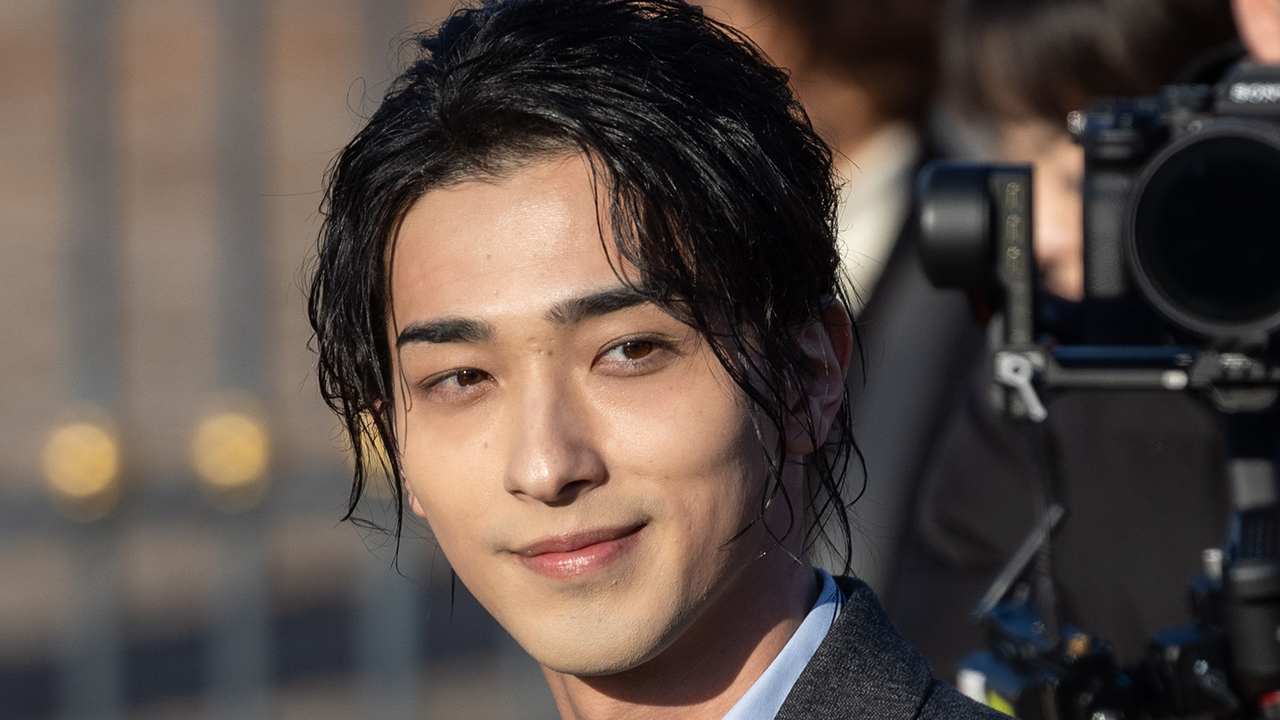

ファーストサマーウイカさんは、それこそ清少納言ばりの才女ですね。編集者やライター顔負けの鋭い視点を披露しておられ、感銘を受けました。ドラマ本編の放送は5月4日の第17回・「乱れ咲き往来の桜」からですが、お江戸の出版産業にさらに深くコミットしていく蔦重(横浜流星さん)の姿が描かれるようです。

蔦重といえば――、かつてドラマの中で、彼の人柄やアイデアに惹かれていく朋誠堂喜三二に、恋川春町(岡山天音さん)が「蔦重という男は信用ならない。よその店の看板商品を次々と奪い取っていくような男だから……」といって批判するシーンがあったと記憶しています。

ドラマの主人公・蔦屋重三郎という男は、常にまっとうで、善良に生きている「だけ」なのですが、周囲が欲得ずくであれこれ企んで失敗するせいで、棚から牡丹餅式にさまざまな幸福が降り注ぎ、ぐんぐん成り上がれるように描かれています。ただ、史実的にそのあたりがどうだったかというと、そこまで善良とか、まっとうな人物だったのかな?と疑いたくなる部分は当然あるのです(笑)。

そのあたりはこれまでも何度か触れてきましたので今回は省略するとして、蔦重の耕書堂が、老舗・鱗形屋(片岡愛之助さん)を圧倒していく中で次々と企画・販売され、実績を上げていったのが、ドラマでも取り上げられた浄瑠璃の一流派である富本節の「正本(しょうほん)」――富本節で歌われる言葉(詞章)や、節付けを記した書物や、「稽古本」――素人が富本節について学ぶための教科書といった出版ラインナップだったのです。

しかし本来、富本節の関連書を出版していくとなれば、その株を持つ=出版権を獲得する必要があるのですね。ドラマでは蔦重と瀬川(小芝風花さん)の悲恋が描かれていた手前、触れていませんでしたが、「史実の蔦重が富本節関連書籍を出版できるようになったのは、その株を有していた伊賀屋という版元の娘と政略結婚したから」という説もあるのです。ドラマの蔦重はといえば富本節の本をたくさん出した後でも独身ですが、史実の蔦重はその頃には既婚者になっていた……と考えるほうがたしかに自然なのですね。

しかし、伊賀屋の娘の本名や結婚年なども現代ではすべて不詳ではあり、ドラマで創作できる余地は多いにありそう。ドラマの蔦重は瀬川に去られて以来、彼女もいない様子ですが、はてさて彼はいつ、どこの誰と結婚するのでしょうか(――と思っていたら、もうすぐ橋本愛さんが女房役として新登場するようですね)。

気になるもうひとつのトピックとしては、史実の蔦重は、吉原の本屋だった耕書堂を、日本橋の一等地・通油町に進出させた天明3年(1783年)、幼少時に生き別れた両親を呼び寄せ、同居を再開しました。ドラマでは蔦重の両親がいまさら登場する可能性は低そうですが、こういうあたりがどう描かれるのか、今後の放送が楽しみです。

滝沢馬琴と『南総里見八犬伝』はどう描かれる?

蔦重の耕書堂の収益をガッチリ支えていたのは富本節の書物ばかりではなく、現在でいえば幼児教育シリーズ本に相当する「往来物」というジャンルも人気でした。江戸時代後期の日本――とりわけ江戸や大坂といった大都市圏では男女ともに識字率が上昇中だったのです。

蔦重の時代、読み書きができたのは成人男性人口の5割くらい。しかし同時代のヨーロッパでは読み書きができる成人男性は、1~2割程度もいませんでした。それに比べると、江戸時代の日本の識字率はかなりの高水準といえるのです。

また幕末においては、「自分の名前が書ける」程度のレベルの識字率なら、人口の7~9割にまで上昇していたとされています。これも庶民の家庭の子どもたちが寺子屋に通い、往来物を教科書として、読み書き・そろばんの稽古に励んだ結果といえるでしょう。

往来物は、貧しい家庭でも気軽に買える値段でなくてはならず、1冊あたりの利益率は低かったのですが、長期的に重版していけるジャンルでした。それゆえに耕書堂の収益を支えることができたのです。

また、耕書堂の出版物の中で、かなりの売れ筋となったのが「狂歌本」というジャンルです。以前の放送でも、吉原の親父衆に蔦重が混じり、「百人一首」のパロディのような歌を詠み合うシーンがあったように記憶していますが、あれも狂歌なんですね。

五・七・五・七・七という和歌の形式で、名歌の一部を引用しながら、より通俗的な言葉遣い、社会批判的な内容を即興的に詠んで披露しあうのが狂歌の醍醐味でした。

また、江戸時代後期にあたる天明年間、狂歌の流行は上方(関西)から江戸に移動していました。江戸には教養豊かな武士や、裕福な商人たちといった趣味人が多数おり、彼らが狂歌師となって、「連(れん)」という狂歌サークルを結成していたのです。また最盛期の江戸だけでも10個以上の「◯◯連」があったそうですよ。

かつて狂歌はその場限り、詠み捨てられるものでしかありませんでしたが、天明期のブームの中でさまざまな版元が、有名狂歌師が所属する「連」の狂歌を文字化した書籍を刊行し、それが大人気を呼ぶようになっていました。

蔦重もそこに参画していったのですが、耕書堂が他の版元と大きく違ったのは、蔦重自身が狂歌師・蔦唐丸(つたのからまる)でもあったという点です。実際、狂歌師には作家も多数含まれ、その一例として蔦重と仲がよかった狂歌師・四方赤良(よものあから)がいます。彼は大田南畝という作家ですし、その本業は幕府の御家人(武士)なんですね。蔦重にとって狂歌の会合は、人脈を大きく広げるための絶好の機会だったのです。

ちなみに売れない時代、蔦重から世話されていたにもかかわらず、蔦重から持ち込まれた見合い話に怒って耕書堂から出ていってしまった過去を持つのが曲亭馬琴(いわゆる滝沢馬琴)です。馬琴といえば『南総里見八犬伝』で江戸最大のベストセラー作家となった男ですから、史実の蔦重も人間関係でしくじることがあったようですね。

このエピソード、ドラマではどう描かれるか楽しみなのですが、馬琴によると、蔦重が狂歌師・蔦唐丸として発表した狂歌は誰かの代作。ゴーストライターが別にいると告発されてしまっています。

しかし蔦重に和歌を詠む才覚があったのも事実ですから、馬琴の悪意がそう言わせてしまっているだけなのかもしれません。ドラマの蔦重では基本的に誰からも好かれていますが、史実の蔦重は毀誉褒貶の激しい人物だったようですね。

現時点で全体の半分近くが終了した『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』ですが、歴史ドラマとしてのクオリティが非常に高く、しかも安定しているので、掛け値なしで毎週の放送が楽しみな筆者です。今後、蔦重はどのような成長を見せてくれるのでしょうか……。

(文=堀江宏樹)