『べらぼう』桐谷健太演じる大田南畝登場! 吉原での放蕩から勘定所へ大出世、そしてあの遊女の見受け…

──歴史エッセイスト・堀江宏樹が国民的番組・大河ドラマ『べらぼう』に登場した人物や事象をテーマに、ドラマと史実の交差点を探るべく独自に考察。

先週の『べらぼう』(第19回)も楽しく拝見しました。鱗形屋(片岡愛之助さん)の廃業にまつわるあれこれ、田沼意次(渡辺謙さん)に向けた将軍・家治(眞島秀和さん)の長台詞など見どころは多かったのですが、中盤にさしかかったドラマに新キャラが目立ちはじめました。

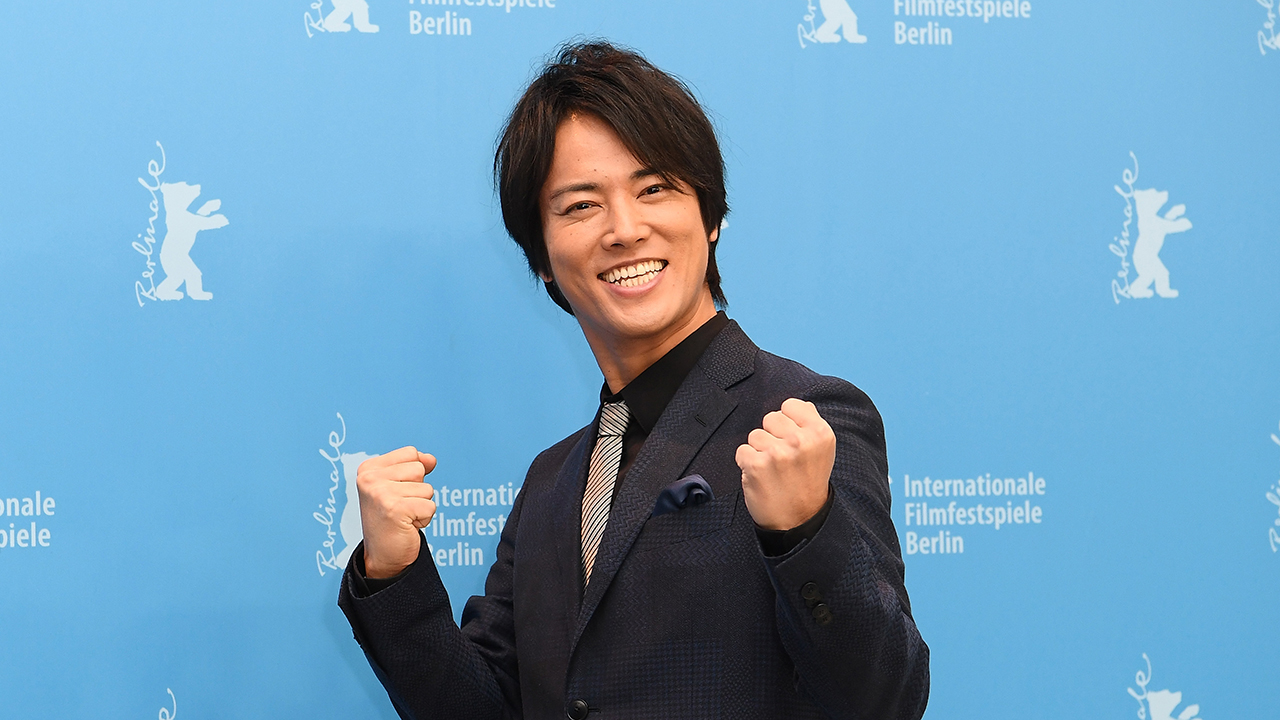

現在のドラマの舞台は安永10年/天明元年(1781年)ごろだと思われます。この年の大田南畝(ドラマでは桐谷健太さん)は人気を集め始めていた新ジャンルの出版物・黄表紙本とその作者に注目し、「役者評判記」――歌舞伎の俳優のあれこれを書いた書物のスタイルで評論しました(南畝には多くのペンネームがありますが、今回は「大田南畝」で統一します)。

それが前回のドラマのラストに登場した『菊寿草』なんですね。

当時の蔦重(横浜流星さん)は朋誠堂喜三二(尾美としのりさん)という書き手に相当入れ込み、何冊も新作を依頼していました。その中の一冊、『見徳一炊夢(みるがとくいっすいのゆめ)』を読んだ大田南畝の評価が「立役之部巻頭極上上吉」。若い男が50年分の良い夢を見せてくれる妖しい枕を買う……という話なので、男性役を演じる歌舞伎俳優になぞらえて「立役」云々になっているのですね。

ほかにも喜三二が執筆した『漉返柳黒髪(すきかえすやなぎのくろかみ)』は、女性が目立つ作品なので「若女形上巻頭」という高評価を得たのです。

これをきっかけに蔦重は大田南畝宅を訪問するのですが、二人はすぐに打ち解け、親しく付き合うようになったのでした。

今回はこの大田南畝――本名・大田覃(おおた・ふかし)という興味深い人物についてお話しようと思います。南畝は寛延2年(1749年)、江戸・牛込(現在の東京都新宿区)の「下級武士」の家に生まれました。

大田家は「御徒(おかち)」として将軍家に仕えてきた御家人ですが、平たく言えば「ガードマン」なんですね。江戸城での仕事が毎日あるわけでもなく、1日勤務したら数日~5日ほども非番の日があるという週休5日くらいの生活です。そんな大田家の家禄は「70俵5人扶持」。単純計算で38石取りでした。

1石=1両、そして江戸時代中後期の1両=現代の5~7万円の定番レートで計算すると、年収200万円前後のワーキングプアになってしまいます(稼働日のほうが少ないのですけど……)。

しかし御家人・大田家の収入は、御家人の年俸の代名詞のようになっている「30俵2人扶持」の2倍程度もあったんですね。38石取りというと、庶民の中ではそこそこ余裕がある暮らしができたといわれます。

ちなみに曲亭馬琴(滝沢馬琴)の実家の推定年収が11両=11石程度。そして「江戸時代最大のベストセラー作家」だった時代の馬琴先生の最大年収が44両=44石程度であったと考えられるため、それと比較すると38石取りの大田家がいかに豊かだったかをすぐに理解してもらえると思います。

だから「大田南畝は下級武士出身」という説明は、現実に即していない部分もあるのですね。

大田南畝が今の東京に生きていたとしたら、港区のタワマン高層階には住めないにせよ、都内のそこそこの住宅地の築浅マンションに暮らし、子どものお受験のためならば数々の習い事とSAPIXの月謝を賄える程度の家庭出身者だったのではないでしょうか。少なくとも、史実の大田家、そして南畝は貧しくはなかったと考えられます。

田沼意次の没落と南畝の軟派生活

南畝の最初のペンネームは「寝惚(ねぼけ)先生」なのですが、彼の幼少から叩き込まれた漢詩文の教養を背景にした「狂歌」ならぬ「狂詩」が平賀源内から評価され、『寝惚先生文集』が出版されたときは数え年で19歳の若さでした。現在なら「大学在学中にプロ作家デビュー!」というようなイメージですね。

その後も御徒としての勤務の合間に文化人として活動し、実に幅広いジャンルで数々のペンネームを駆使する日々を過ごしたのでした。蔦重と仲良くなれたのも2人の共通の趣味が狂歌だったからと思われますが、狂歌師「蜀山人(しょくさんじん)」としての南畝は「蜀山人連」という狂歌サークルを主催していました。多くの富裕な門弟もいたようです。

南畝には軟派な一面もあり、吉原が大好きなんですね。南畝の結婚は彼が23歳だった明和8年(1771年)のときで、大田家と同格の御家人の娘・里与(りよ)という妻がすでにおりました。

しかし天明5年(1785年)11月18日、南畝は吉原の名店・松葉屋で三穂崎(三保崎)という「新造(=デビュー直後の遊女)」と出会い、恋に落ちてしまったのです。そしていっそう足繁く吉原に通うことになりました。

しかし、一般的に600両取り(=大藩の御家老クラスの年収)の武士でも毎週のように吉原に通えば破産したと言われる中、38石取りの南畝が吉原の高級店で遊びまくるのは現実的に不可能なのです。

ドラマにも登場していますが、蔦重など吉原に顔が利く仕事先が南畝をアテンドしてくれていたからこそ、吉原にも通うことができており、のちには三穂崎を落籍し、別邸を与えて「お賤」と呼び、愛人にすることもできたと考えられるのでした。

当時の文人(作家)の大半は原稿料で稼ぐことは難しかったわけですが、作家でいることに、こういうアドバンテージが期待できたわけですね。

遊女の落籍費用に相場はありませんし、資料も残されていませんが、おそらく数十両~数百両程度はかかったのではないでしょうか。蔦重などが間に入ってくれたのだろうとはいえ、大田家の年収の何倍ものお金がかかっていたはずです。

南畝の妻・里与は生真面目な女性だったので、夫の放蕩には参ってしまい、お賤を呪い殺そうと丑の刻参りを始めるなど相当な修羅場があったようですよ……。

しかしそういう南畝の軟派生活も、田沼意次の没落とともに終わりました。次なる権力者・松平定信(田安賢丸、ドラマでは寺田心さん)は風紀に厳しかった半面、身分に関係なく才能ある者は引き上げるという主義だったので、本来勉強家だった南畝は昇進のための資格試験にチャレンジしていきます。

そして見事首席合格を果たし、一介のガードマンである御徒から、幕政における財務省(など)に相当する「勘定所」勤めのお役人にまで出世できたのでした。

南畝の役職は「支配勘定(しはいかんじょう)」。現在なら財務省の室長クラスに相当です。サラリーも「70俵5人扶持」から「100俵5人扶持」にまで、3割程度上昇しました。

さらに南畝にとって幸運だったのは、勘定所の上司とウマが合ったことです。

現在なら財務省の局長あたりに相当するであろう「勘定組頭」の土山宗次郎も、南畝同様に吉原が大好き。吉原の名店・大文字屋の評判の遊女、誰袖(たがそで、ドラマでは福原遥さん)を1200両もの大金で身請けし、江戸中の話題を呼んだこともありました。

そう、ドラマでは蔦重にホレていて、事あるごとに絡んできてはウザがられているあの遊女のことなので、土山もドラマに登場してくるのでしょうね。もしかしたら蔦重も巻き込まれて、三角関係みたいになるのかもしれませんが……。

ということで、今回も新キャラ・大田南畝の登場や、それに伴う新しい人間関係を考察していくと、いかに脚本の森下佳子先生が後々のことまで計算し、キャラを登場させているかがわかって驚いてしまいます。視聴率も微増とのことですが、『べらぼう』が知る人ぞ知る隠れ名作から、誰もが知る作品といえるほど多くのファンを獲得していけるよう、祈りたいですね。

(文=堀江宏樹)