『べらぼう』佐野家の家系図を“借りパク”した田沼家の非道、そして世直し大明神にされた佐野政言の真実

前回(第27回)のドラマでは、松前藩の藩主兄弟(えなりかずきさん、ひょうろくさん)が、ようやく吉原から持ち込まれたロシアとの琥珀貿易などの話は、実は彼らの領地である蝦夷地(現在の北海道南西部)を幕府が召し上げるための巧妙な罠だったと気づき、一橋治済(生田斗真さん)のもとに「助けて」とばかりに駆け込む姿が描かれました。そして動き出す治済公……。ドラマでは不審事件の影に「常にこの人あり」という役割になってしまっていますが、その治済が目を付けたのが、江戸城でたまたま目にした佐野政言(矢本悠馬さん)だったという描かれ方でした。

ドラマの佐野は痴呆が進む一方の老父の介護と、思うようには出世できないストレスの板ばさみでノイローゼ気味のようです。史実でも江戸時代の武家社会において自分の両親の看病・介護は、武家の長男の大切な仕事であり、そのためには(現代的にいえば)有給を取ることも珍しくありませんでした(柳谷慶子『江戸時代の老いと看取り』など)。

武家社会における介護休暇については、制度として万全とはいえない状態ではありましたが、現在の(一部の)夫のように自分の両親の看病・介護ですら、妻に任せっきりという態度は江戸時代では一般的ではありませんでした。

江戸時代のような儒教社会、そして身分社会において、老親はたとえ隠居後でも、一家の中で一番えらいのです。そういう人を看病・介護できるのは、その子どもたちの中でももっともステイタスが高い長男だけという考え方あってのことでした。

実際は当主の男性も、自分の妻や弟、姉妹、場合によっては自分の子どもたちや使用人にも手伝ってもらいながらの作業だったのでしょうが、当時は延命治療などありませんから、寝たきりになれば、半年~1年くらいで枯れるように亡くなるケースが圧倒的に多かったと推測されます。

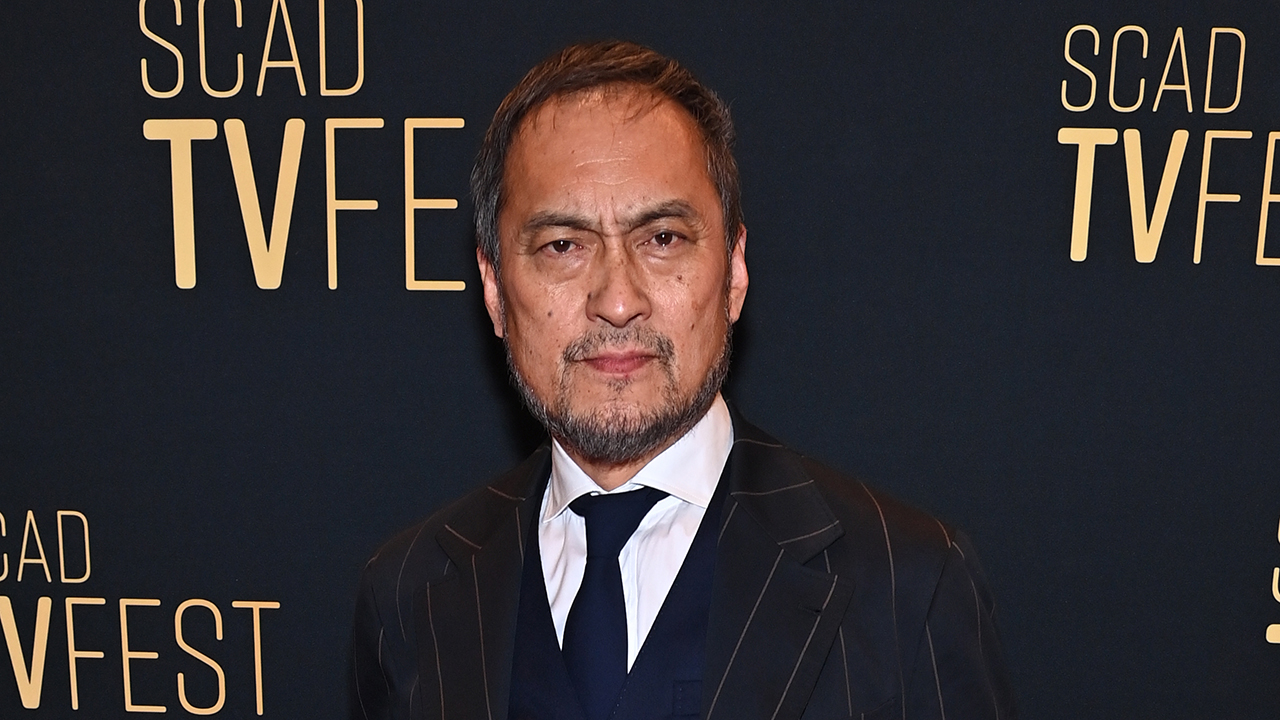

しかし、ドラマの佐野家のご隠居さんは「耄碌(もうろく)」しながらも足腰ピンピンですから、これはまだまだ長生きできそう……ということで、佐野政言の苦悩は深まる一方。そこに付け入ってきたのがもはや安定の黒幕というしかない一橋治済で、彼の手下にうまいこと田沼意次(渡辺謙さん)、意知(宮沢氷魚さん)を憎むように仕向けられ、江戸城での刃傷事件に及んでしまうという描かれ方でした。

以前のコラムでは佐野政言による田沼意知殺人事件の史料が見つけられず、一部の文献では佐野が即日切腹に追いやられたとあったので、それをベースに「なぜ、嫡男(=意知)を殺されたのに、田沼意次は騒げなかったのか」を推測しました。

しかし今回、みっちりと調べ直したところ、佐野政言の殺人事件の“真相”を記した『営中刃傷記(えいちゅうにんじょうき)』なる史料が存在し、明治時代に『新燕石十種』なる古文書復刻シリーズの一部として刊行された記録があることを突き止め、現物を国会図書館デジタルコレクションで読むことができました。

「世直し大明神」に祭り上げられた佐野政言

この史料でもっとも重要なのは、佐野政言が田沼意次を殺害しようと思った理由(の聞き書き)が詳細に記されている点です。そして仮に彼の証言が事実であったのなら、いくら老中・田沼意次とはいえ、沈黙するしかない内容だったことがわかりました。

まとめるとドラマの田沼意知――頭は切れるが人情家で、まだ若いのに器がデカい貴公子・意知のイメージは完全な虚像なのですね。『営中刃傷記』によると、ドラマでは佐野政言が田沼家に自発的に持参した系図も、史実では田沼家が貸してくれといってきて、そのまま「借りパク」された品でした。

両家が同じ「七曜紋」の家紋を使っているところから、ある時、田沼家から「旗を貸してくれ」と頼まれたので貸してみたら、これも「借りパク」されています。

もっとひどいのは上州甘樂郡(じょうしゅう・かんらぐん。現在の群馬県)にあった、佐野一族ゆかりの「佐野大明神」という神社を、田沼家が乗っ取って「田沼大明神」に変えてしまったというような話がゴロゴロと出てくるのですね。

佐野家は鎌倉時代から続く名門武家で、佐野家から見た田沼家は格下の縁者にすぎないのです。それでも佐野政言はガマンするしかありません。田沼家にすがって出世の糸口をさぐるしか、佐野家の没落を食い止められないと考えていたからです。しかし田沼ときたら、佐野の足元を見て、「いい仕事につけてやるから」と空約束するばかり。そして多額の賄賂を要求してくるのでした。

天明4年(1784年)の事件の数年前からはとくにひどく、総計620両という大金を吸い上げられたそうです。田沼意知は覚えてなどいなかったでしょうが、佐野政言は“被害者”ですから、10両単位まで記憶しているのでしょう。佐野家の家禄は500石ほどで、一家の収入になるのは良くてその6割程度。佐野政言は、収入の大部分を田沼意知に毎年むしりとられていたわけですね。

また上様(徳川家治・眞島秀和さん)との狩の中で、佐野が仕留めたはずの鳥を田沼が何を思ったのか「これは別の者が射た鳥だ」と主張したという逸話も『営中刃傷記』に出てきたので驚かされました。ドラマの田沼意知とは異なる対応ですが、いじめられた側はどんな些細なこともよく記憶しているものです。

そういうことがありすぎて、ついに田沼意知への憎悪を抑えきれなくなった佐野政言は、天明4年3月24日、殿中の御番所(=控室)から田沼が歩いていく姿を見つけて駆け寄り、「覚えがあるだろう(=お前が私にこうされる理由はわかっているだろう)」と三回声をかけたのに無視されたので、ついに肩先から斬りかかり、田沼がひっくり返ったところ、腹にもズブリ……とやったつもりが、興奮しすぎていたのか、ほかの人たちに取り押さえられたのが悪かったのか、刺せたところはなんと「股」……。

しかし刺し傷は骨にまで及ぶほど深く、田沼はしばらく寝付いた末の4月2日に亡くなったとのこと。享年35歳。そして、その翌日が佐野の処刑日となったのですが、佐野の享年はさらに若く、まだ28歳でした……。

長崎のオランダ商館に赴任してきていたティツィングは当時の「噂」を記しています。

「田沼父子は勢(いきおい)に任せて種々の改革を企てた。その爲(た)めに多くの人の憎しみを受けた。然(しかる)に父の方は年も長(た)けて居るから、時が来れば、自然に死するが、子息の方は、まだ年も盛りの頃であるから、その計画する所の革新事業を仕るだけの徐裕をもつて居る」。

ゆえに「今の中(うち)に之(=意知)を斃(たお)さねばならぬと人々は考へた。遂に彼を殺すことが決定せられて、佐野善左衛門(政言)が、之を敢行したのである(以上、辻善之助『田沼時代』)」――つまり、ドラマのように本当に「黒幕」がいて、その手先となって動いたのが佐野政言であったという見解が当時の日本中で広まったわけですね。

かくして佐野政言は怨恨殺人者でありながら、アンチ田沼派たちから、田沼の悪しき濁りの世を終わらせた「世直し大明神」にまで祭り上げられてしまったのです。ちょうど来週は参議院選挙の報道番組があってドラマはお休みなので、この件、次回に続きます!

(文=堀江宏樹)