『べらぼう』松平定信の出世と推し進める倹約、そして大奥・高岳との因縁は…

前回(第33回)の『べらぼう』は、「打壊演太女功徳」――「うちこわしえんためのくどく」というタイトルどおりの内容でした。

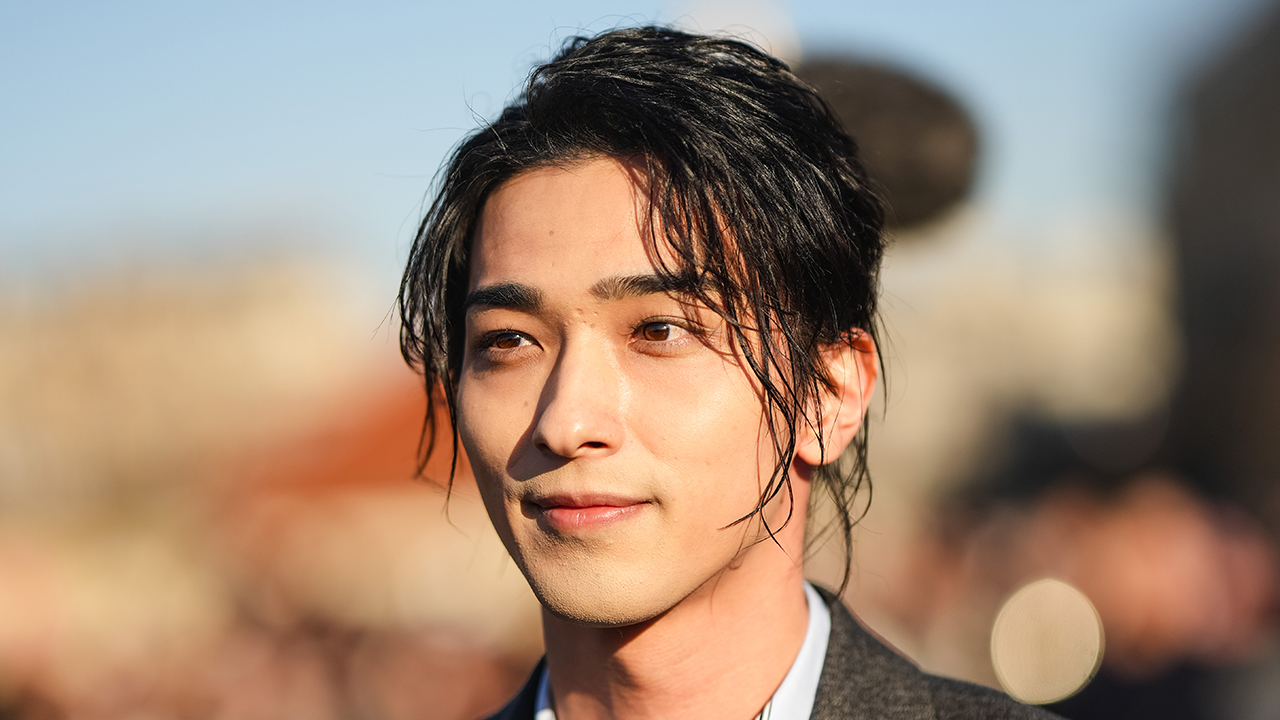

ドラマの松平定信(井上祐貴さん)は、完全な「食わせもの」として描かれるようですね。前将軍・家治(眞島秀和さん)の死後ですら隠然たる勢力を江戸城内に残している田沼意次(渡辺謙さん)の立場が悪くなるよう、頼まれていた米の手配などはあえてせず、自室で黄表紙を読んで笑っている定信の姿が印象的でした。

一方、蔦重(横浜流星さん)は打ちこわす側、打ちこわされる側の両方に肩入れしたいと、まことに主人公らしいムーブを発動。田沼から頼まれていた「米がもうすぐ江戸に届くよ」という内容の刷り物を配布したことに続き、今度は富本斎宮太夫(新浜レオンさん)にお願いし、「天からめぐみの銀がふってくる(=米も買えるようになるよ)」と謡わせて、飢えた民衆の破壊衝動をなんとか違う方向に持っていこうとするなどアイデアマンぶりを発揮していました。

その一方で、自分たちがやっているのは厳しい罪が問われる「打ちこわし」ではなく、米の売り惜しみをして価格高騰の元凶となっている悪徳商人にモノ申しているだけ、つまり「喧嘩」なのだ……というタテマエで怒れる庶民たちを指揮していた新さんこと新之助(井之脇海さん)の死にも注目が集まりました。

一橋治済(生田斗真さん)の手下の怪しげな男の刃に狙われた蔦重を守り、自分はその犠牲となった新之助なのですが、井之脇海さんの死に顔演技がうますぎましたね。ドラマ内で2回も――そのうち1回は、新之助の墓前での回想シーンでしたが、使いたくなってしまった制作者の気持ちは筆者にもよくわかりました。

新之助の墓前で涙にくれる蔦重の話を聞きながら、歌麿(染谷将太さん)は懐から昆虫と花を描いた見事な習作を取り出し見せていましたが、あれは非常に上手い使い方でしたね。筆者には新さんの魂が向かうであろう極楽の光景のように思えてしまいました。

まぁ、ああいう美しい背景が本当にあったのなら、蔦重も実際は下ネタバンバンの狂歌絵本・『画本虫撰』に歌麿の「あの絵」だけは使わなかったのではないか……とも思うのですけれど……。

それはともかく、想像以上に松平定信が「食わせもの」だったので興味を惹かれてしまった筆者でした。史実でも松平は30歳の若さで老中の一員となった直後、老中首座にまで就任するなど異例のスピード出世を遂げ、田沼政治のすべてをリセットしようと「寛政の改革」を始めました。

次回(第34回)、『ありがた山とかたじけ茄子』は「老中首座に就いた定信(井上祐貴)は厳しい統制を始める。処罰の危機にあった南畝(桐谷健太)は、絶筆を宣言。蔦重(横浜流星)はある決意で意次(渡辺謙)の屋敷を訪れる」とあり、蔦重のいる「演太女(エンタメ)」業界の肩身が狭くなっていく様子が描かれることは必定です。

ここで田沼びいきの町人・蔦重が、どう老中首座・松平定信に抵抗していくのかが、今後しばらくのドラマのメインテーマになっていくようですね。

ちなみに史実の松平定信が江戸城に携えていったお弁当は、黒ごまのおむすびというより、「胡麻味噌を添へたる弁当」(柏村哲博著『寬政改革と代官行政』)だったらしく、ドラマよりは多少豪華だった模様。

江戸時代でも味噌はなかなかの高級品の扱いで、「医者に金を払うよりも、みそ屋に払え」という言葉までありました。「どうせ金を使うのなら、病気になった後に医者に払うのではなく、健康食品の味噌に金をかけたほうがいい」というような意味ですね。

あとドラマでは市中で続く打ちこわしにもかかわらず、自室でヘラヘラ笑っている姿が描かれた松平定信ですが、実際の彼はそれなり以上に民のことを想っていたようですよ。

前回のドラマの舞台より少し後の天明8年(1788年)1月、松平定信は深く信仰していた霊厳島吉祥院(現在の東京都中央区新川)の歓喜天に願文を捧げ、そこには米価高騰に苦しむ民の暮らしを守るためなら、自分の命はもちろん、妻子の命もさしだすとまで書いているのです。

後世の渋沢栄一は松平の願文を読んで猛烈に感動し、慈善事業により熱心になったそうな……。ただし、松平は自称・性欲ゼロの男。子作りも世継を設けるためだけに義務的にしているだけと公言するタイプだったので、良くも悪くも演技性パーソナリティを感じずにはいられません。願文も、彼のヒーロー願望がチラ見えしてならない筆者でした。

松平定信に「宰相」としての才覚はあったのか?

己の理想を貫くため、田沼意次政権でなんとか始まっていた政治(武士)と経済(商人)の連携をぶちこわし、彼の祖父・徳川吉宗以前の世界に時計の針を戻そうとして、大混乱を引き起こしていったのが松平定信による「寛政の改革」の客観的な評価です。

質素倹約を推し進めるべく、エンタメの内容はおろか、女性の髪型にまでケチをつけた「寛政の改革」ではありますが、その中でポジティブに評価できる要素も多少はありました。

その一つが、ドラマにも描かれたとおり、飢饉など災害が地方に起きると貧民たち(いわゆる無宿者)が江戸に流れ込み、江戸の治安が悪化する構図を解消しようと、彼らを集めるべく隅田川の石川島(現在の東京都中央区佃)に「人足寄場」を作らせたことです。

提言者は「鬼平」こと長谷川平蔵ですが、貧民たちにも住処と仕事を与えようとした松平定信は、空気が読めない理想主義者であると同時に、彼なりに庶民のくらしを守ろうと必死だったようです。

しかし、いち「アクティヴィスト」ならともかく、一国を率いる「宰相」としてのセンスは、定信にはなかったと評価せざるをえない部分は多々あるわけですが……。

現代でも、短い間に急速に支持を得て政界に成り上がる若きリーダーたちを見ていると、定信のことが脳裏をよぎる筆者でした。

それにしても政治の舞台に長年いた人々から見れば、若年なのにリーダーに祭り上げられてしまった定信の「危うさ」は一目瞭然だったはず。ちょうど田沼意次が失脚したという時の運はあったにせよ、現実主義者の集まりだった大奥までもがねじ伏せられていった背景は、なかなかの歴史の謎です。

松平定信が老中首座に上り詰められた背景を、ドラマでは定信本人の自己アピール力、そして大奥の実力者・高岳(たかおか・冨永愛さん)が命じて作らせた鷹狩用の革手袋の親指部分に毒が忍ばせてあり、それを悔しいことがあると爪を噛むクセがあった家基(奥智哉さん)が使って毒死したという以前のドラマ内容の伏線回収という形で描いており、ほほぅ~と思わせられた方も多いのでは?

あれはドラマオリジナルの展開なのですが、史実の高岳もドラマで(別の人物のセリフとして)触れられたように、「高岳・瀧川(=高岳の配下の奥女中)は、九代将軍家重の意向として、将軍に近き縁あるものは役職を仰せ付けまじき旨なれば、定信(の老中)任用はしかるべからずとの了簡なり」(『新稿一橋徳川家記』~「天明七年正月六日条」)として、徳川御三家筆頭の尾張藩主・徳川宗睦(むねちか)の同意を求めようとしたり、大奥全体で激しい抵抗姿勢を見せていたようです。

しかし、こういう高岳たちの態度を松平定信は老中になった後も忘れずにおり、というか、両者の間にはその後も何かと揉め事があったのでしょう。

結局、高岳は寛政2年(1790年)、瀧川ともども「老衰」を理由に大奥での「奉公御免」をさせられています。高岳が亡くなったのはそれから約4年後の寛政6年(1794年)11月12日だったので、実際にかなりの高齢だったのかもしれません。

長年、高岳の出自や来歴には謎が多かったのですが、大奥関係のスペシャリスト・畑尚子氏の記述を参考に推測すると、史実の高岳は、紀州藩主・徳川宗直(なおむね)の娘に生まれ、わけあって8代将軍・吉宗の養女として仙台藩主・伊達宗村と結婚した利根姫に「ゆふ」という名前で仕え、利根姫が早逝した後は10代将軍・家治に「三室」という名で仕え、出世するにともなって「高岳」の名前をいただいたようです。

高岳は長年、武家の出であろうとされてきましたが、京都の公家出身であることまではわかる一方、その背景は謎。生年などもわからないようです(以上、畑尚子著『大奥の権力者 松島 田沼意次と共に活躍した将軍の懐刀』ミネルヴァ書房)。

ただ、高岳が「ゆふ」の名で仕えた利根姫の生年が享保2年(1717)であり、「三室」時代から高岳が指導をうけてきた大奥の先輩女中・松島(家治の乳母)の生年が宝永6年(1709年〉という事実から推測すると、おそらく1709年~1717年の間に高岳は生まれていたのではないのかな、と思われます。

そうなると寛政2年(1790年)に「老衰」を理由に松平定信にリタイアさせられたときの高岳は70歳前後だったのではないでしょうか。ドラマよりも史実の高岳はだいぶ年配であったようです。現在も政治家には明確な定年が存在しないのと同じで、気力・体力が続く限り、男女ともに江戸時代の人々も公(おおやけ)のために尽くしていたのだと思わせられ、感慨深いものがありますね。

(文=堀江宏樹)