『べらぼう』収めた「打ちこわし」、「貸金会所発令」…意次の褌ですもうを取る定信による耕書堂出版物の絶版

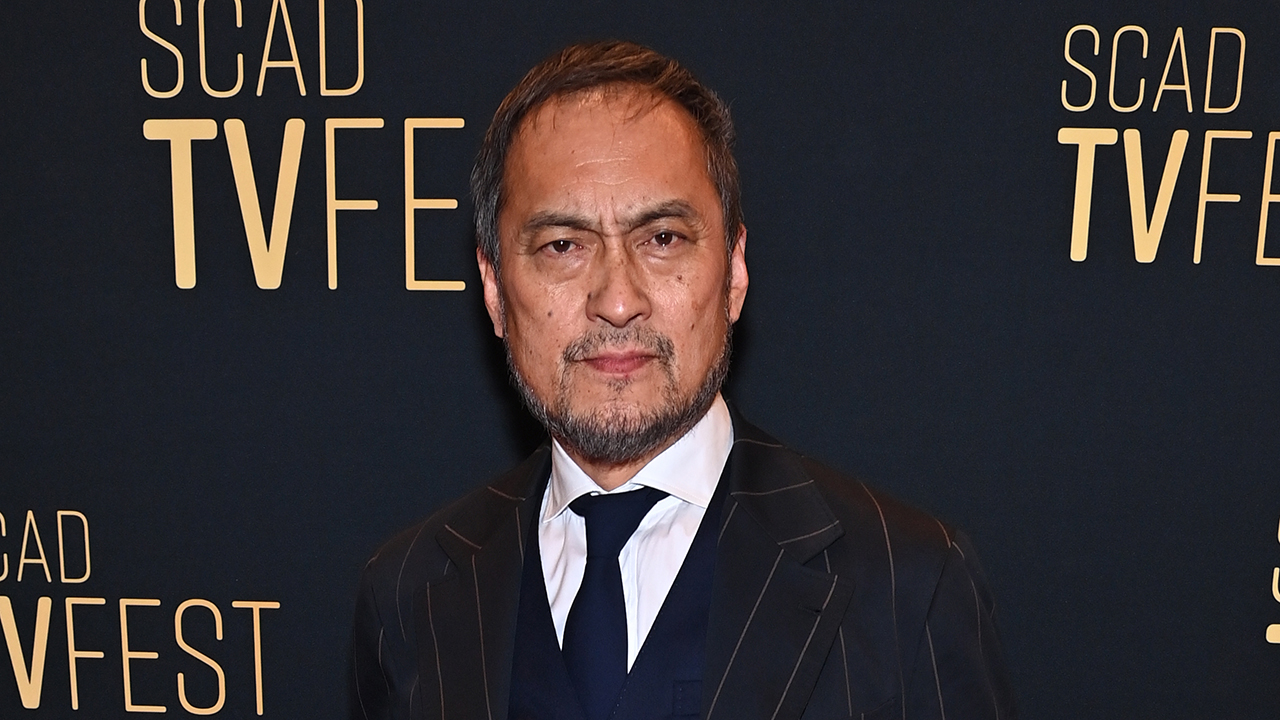

前回(34回)の『べらぼう』は、田沼意次(渡辺謙さん)や、その用人・三浦庄司(原田泰造さん)の退場回だったそうです。

史実の田沼意次も、天明7年(1787年)5月の「天明の打ちこわし」を招いた政策を行った当人として処罰され、2回も減俸処分をうけ、5万7000石あった所領は2万7000石まで減らされてしまいました。

遠江国榛原郡相良(現在の静岡県牧之原市)の居城・相良城にも破壊命令が下り、場内に備蓄されていた金だけでなく、塩や味噌なども没収されています。失意の田沼が亡くなったのは、その翌年、つまり天明8年(1788年)7月のことでした。

最近、田沼演じる渡辺謙さんも老けメイクになってきていましたが、想像していたより早めの退場だったといえるでしょうか……。

ドラマでは町人の主人公・蔦屋重三郎(横浜流星さん)と、大名・田沼意次の間に身分を超えた交流と信頼が生まれ、それは最後になるほど密になってきていました。両者の交友関係については、申し述べるだけ野暮というものですが、史実がベースではありません。

しかし前回の描写を見ていると、ドラマの蔦重と田沼の気が合う理由、そして田沼が江戸城の武士たちから「異物」として排斥されてしまった理由もわかる気がしました。

三浦が蔦重のもとを訪れ、蔦重が機転で打ちこわし騒動を鎮めたことを評価した殿(=田沼意次)からのお礼として、小判が与えられたシーンがありましたよね。蔦重は「頂きすぎでは」とためらったものの、三浦の「殿は満足しておられる。遠慮するな」との言葉に「では、ありがたく」と、素直に金を懐に収めました。

このやり取りがスムーズにいくあたりが、ドラマの田沼(や三浦)と蔦重のウマが合った最大の理由だったのではないかと思われたのです。自分の評価や感謝の気持ちを、支払う金額の大きさで表現するのは、現在でも古い花街などに見られる感謝の流儀なんですね。

また当時でも、贈賄は限りなく黒に近いグレーゾーンの行いではありましたが、それを理由に失脚させられてもなお、その流儀で生きてしまう田沼意次という人物の「限界」まで、このワンシーンから完全に透けて見える気がしました。

なんにせよ、こういう当時の伝統的な武士の流儀からはみ出てしまった田沼意次は、それこそ9代将軍・家重、そして10代将軍・家治のような高位の人物の引き立てなしには出世などできなかったでしょうね。

前回のドラマでは老中首座に就任した松平定信(井上祐貴さん)による「寛政の改革」が本格化し、田沼時代の不埒な世が綱紀粛正されていく姿が描かれ、それに世間は大喜びしていました。意外かもしれませんが、松平による「寛政の改革」は開始当初かなりの好評を得ていたのです。

松平が老中首座になったのは、天明7年(1787年)5月です。まず松平がアピールしたのは武士層でした。借金まみれの武士が多い中、その帳消しを命じる「棄捐令(きえんれい)」を発布し、旗本や御家人の借金をリセット。武士たちから高い支持を得ました。

しかし、この政策には大問題がありました。当時、武士に与えられる俸給(サラリー)は米の現物でしたので、それを現金化する必要があります。武士が米を金に変える作業を専門的に請け負っていたのが「札差(ふださし)」といわれる商人たちでした。札差たちは、その作業で得られる手間賃だけでなく、生活に困窮しがちな武士に金を貸し、その利息で儲けるようになっていたのです。

松平定信による「棄捐令」で大打撃を受けたのは、武士たちに融資していた札差たちでした。しかし先述のとおり、札差がいなくなれば、米を現金化してくれる者がおらず、社会インフラに大きな損失が発生します。実際「棄捐令」のせいで札差業務が滞ってしまったので、松平も「貸金会所」を設立しています。

「貸金会所って、ドラマでは田沼意次が作ろうとしていた施策では……」と思い出す方もおられるでしょうが、田沼時代には現在の国債のようなシステムとして考案された貸金会所が、松平時代には「寛政の改革」のせいで札差という社会インフラが機能しなくなり、それを補填するシステムとして復活したのです。

一度は借金が帳消しになっても、武士たちの収入自体がUPするわけでもないので、やはり融資を必要とする者たちが大量に再発生してきます。こういうときの金貸し業務の種銭も松平時代の貸付金会所から出ていたというのですから、松平による「棄捐令」は本当に一瞬の見掛け倒しの「善政」にすぎなかったのですね。

ほかには幕府が商人や農民から米を強制的に買い上げ、在庫管理することで米価格を安定させる「囲米制度」、さらに江戸市中の治安を悪化させていた浮浪者対策となった「人足寄場(にんそくよせば)」の設置は、江戸市民たちから歓迎されました。

蔦重に重罰を与えた定信の所存

――と、開始から約2年間、「寛政の改革」は好評だったのですが、評価がガタッと下がりはじめたのが寛政2年(1790年)あたりから。同年の「寛政異学の禁」――長幼の序を厳守すべきと説く朱子学のみを「正学」とし、他の学問を弾圧したことで、知識人たちが松平の了見の狭さに不満を漏らし始めます。

さらに翌・寛政3年(1791年)には悪名高い「風俗統制令」が強化され、庶民の娯楽や文化のありかたにも松平は厳しく干渉しはじめたのでした。それは将軍家や大奥のくらしにまで及び、それで松平は失脚してしまいます。

蔦重と松平の激突が見られたのは、まさに松平政権がゆらぎはじめた時期なのでした。

ドラマ同様、史実の蔦重も松平など江戸城の政治家たちをモデルにした人物が登場する黄表紙を複数出し続けていました。朋誠堂喜三二の『文武二道万石通』(この本自体は、松平の政権発足以前に発表されている)や恋川春町の『鸚鵡返文武二道』などは大人気だったのですが、それらの「絶板(=絶版)」が命じられたのです。

しかしその具体的な時期は意外にもよくわかっていません。近年の研究によると、『文武二道万石通』の絶版は「天明八(1788)年後半から寛政元(1789)年三月頃までのあいだ」で、『鸚鵡返文武二道』の絶版は「寛政元年3月頃までのあいだ」だったという説も提出されています(佐藤至子著『江戸の出版統制 弾圧に翻弄された戯作者たち』吉川弘文館)。

つまりこの説が示唆しているのは、松平が寛政2(1790)年5月に町触(まちぶれ)を出し、「好色本は風俗上好ましからず」と定めるよりも、蔦屋耕書堂のヒット作2冊の絶版が前に行われていた可能性です。

興味深いことに、両書ともに絶版を免れるための工夫のつもりだったのか、重版のたびに様々な修正を加えた末に与えられたのが、絶版命令だったようです(前掲書)。

ただ、この手の強制絶版事件をのぞき、蔦屋耕書堂へのお沙汰は限定的だったといえるでしょうが、蔦重お抱えの作家陣はかなりのダメージを受けていました。

朋誠堂喜三二は上役の武士に注意されたことで、黄表紙作家として断筆宣言。また恋川春町は、松平から江戸城に呼び出されたのに出頭せず、その直後に「病死」を遂げたそうです。ただ、呼び出しは突然の恋川の死を不審に思った作家仲間による「噂」にすぎないという説もあって、詳細は不明。

これらについて、ドラマがどう描くのかが楽しみな筆者です。当初は「鈍感な松平が皮肉に気付けなかった」説を採るのかと思っていたのですが、次回予告では「(蔦重の出した本の中で私のことを)馬鹿にしておられるのか!?」と顔色を変えている松平の姿が映っていましたね。

松平定信が蔦重に重罰を与えた――財産半分没収(!)を命じたのは、寛政3年(1791年)になってからのこと。同年に蔦屋耕書堂から出版された山東京伝による洒落本3部作(『錦之裏』『娼妓絹籭』『仕懸文庫』)について、「民心を乱す」という理由での断罪だったわけです。ちなみに山東京伝には手鎖五十日の罰が下りました。「手錠生活50日」ですから、なかなかハードな刑罰でした。

以前のコラムでも触れましたが、これらの洒落本は山東京伝による黄表紙『江戸生艶気樺焼』の大ヒットを受けて書かれた、いわば後日譚的作品です。

政治色が強い本でもなく、ただ吉原での光景を描いているだけなのに、それを「民心を乱す」と怒ったところに、松平定信という政治家のプライドの高さが透けて見えるようで面白いのです。しかも、もし政治批判の黄表紙2冊に絶版命令をすでに出した後の処分だとしたら、「何度も警告してやっていたのに……」という松平のボヤキまで聞こえる気がします。

蔦重が財産を半分没収され、山東京伝が「手錠生活50日」になったのは世間への「見せしめ」であり、「私を批判する者は許さない」という松平からのメッセージが込められていたのだと思われてなりません。

ちなみに松平定信がまとめさせていた江戸市中のレポート『よしの冊子』には、本当にさまざまな情報が掲載されています。前回のドラマでも触れられたように、土山宗次郎の処刑後、彼の妾だった誰袖花魁(ドラマでは福原遥さん)が古巣の「大文字屋へ御返しニ相成」といった情報が見られるのも同書です。その後の誰袖については不明ですが……。

ドラマでは誰袖の恋人・田沼意知(宮沢氷魚さん)が殺されてしまったので、彼の代わりに誰袖の身元引受人に土山がなっていたという描かれ方だったと思いますが、後ろ盾を失ってしまった誰袖花魁は大文字屋に戻るしかなかったのかもしれませんね。

(文=堀江宏樹)