『べらぼう』吉原をも脅かした定信による“岡場所”中洲の埋め立てと江戸時代の“アイドル的”存在の少女たち

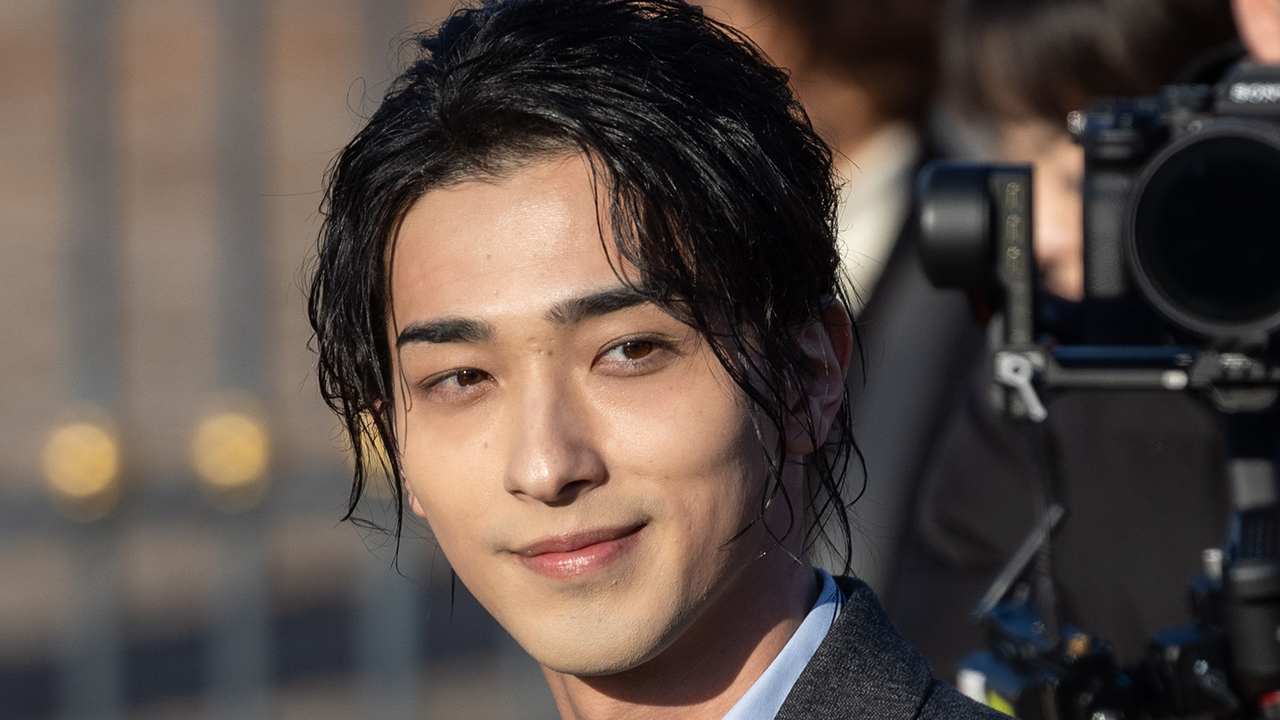

前回(第37回)の『べらぼう』では、恋川春町(岡山天音さん)の死を受け、表現の自由を守る闘士みたいになってしまった蔦重(横浜流星さん)と、保身に走る山東京伝(古川雄大さん)、彼らの間に入ろうとしたが、いまいちうまく立ち回れない女将こと「てい」(橋本愛さん)の姿などが描かれました。

ドラマで気になったのは、「ふんどしの守(かみ)」と呼ばれている松平定信(井上祐貴さん)の政策として、寛政元年(1789年)、日本橋の「中洲」が取り壊されたという話と、その「余波」についてです。

現在でも東京・中央区の地名に残っている「中洲」の発祥が、田沼意次(渡辺謙さん)が推し進めた「税収アップ政策」にあったことは、あまり知られていないでしょう。現在の中洲とは隅田川沿いに広がったエリアですが、田沼時代の中洲とは隅田川に浮かぶ「島」でした。

中洲、それは江戸の中心地・日本橋からも近いことから大人気となった、水上の一大歓楽街です。つまり歴史用語でいう岡場所――違法売春なども横行する非常にいかがわしい繁華街だったのでした。

そんな日本橋・中洲の埋め立てが始まったのは、安永元年のこと。これは『べらぼう』のドラマが、明和9年(1772年)2月の「明和の大火」を描いて始まった直後の時期にあたります(補足すると、明和9年11月16日=1772年12月10日に改元がなされ、「めいわくねん」こと明和9年は安永元年となったのでした)。

それから取り壊しまでの20年ほどの間に、日本橋の目と鼻の先という好立地で人気となった中洲には、芝居小屋、見世物小屋、料理屋・茶屋まで立ち並び、さらには火事が多かった吉原から焼け出された女郎屋の仮宅営業地にまでなっており、大いに賑わったのでした(ドラマでは、冒頭の1回くらいしか火事のシーンがありませんが、史実では約10年に1度のペースで吉原は全焼しています)。

吉原はドラマでも触れられたように、江戸の中心地からはだいぶ離れた“僻地”にありましたが、店が火事被害に遭うと、新店舗が整備できるまでの間は江戸市中で仮営業することが許され、その立地を活かして大いに儲けることも可能でした。まさに「焼け太り」ですね。

江戸時代の庶民の主な移動手段は徒歩か駕籠、あるいは小舟に乗るくらいしかなく、現在ほど気軽に遠出はできません。これまで風紀上の理由で、浅草・浅草寺の裏手という“僻地”に追いやられていた吉原遊廓ですから、市中との距離が邪魔し、思うようにお客が集まらない時代が続いていました。

しかし、仮宅営業のときだけは市中での営業が大々的に認められたのです。ドラマではこういう側面については特に触れず、中洲で違法売春をしていた多くの女性たちまで吉原に放り込まれたという描かれ方でした。

一晩で10両(=当時の成人男性の10年分の食費に相当)かかってもおかしくはない吉原の遊女とは違い、ドラマのように24文(=当時の蕎麦1.5杯分に相当)で、人目も憚らずに身体を売る女たちが大量流入したわけですから、吉原の風紀も乱れる一方だったでしょうね。

しかし、ドラマではどういう設定なのかはわかりませんが、仮に24文で遊女たちが客を取ったとしても、史実において、その稼ぎは彼女たちの懐には入りません。8代将軍・吉宗の治世にあたる享保5年(1720年)から、吉原の遊女以外で売春していた女性が逮捕されると、強制的に吉原送りとなり、吉原の最下層の遊女として3年間ほど無償労働(!)させられたからです。

当時、どれくらい違法売春を行う女性がいたのかというと、それは洗濯女を表の職業にしていた歌麿(染谷将太さん)の妻「きよ」(藤間爽子さん)が「裏メニュー」として売春もしていたことからもわかるように、圧倒的多数でした。

たとえば、現在につづくアイドルの源流といえるのが、江戸時代の「踊子(おどりこ)」なのですが、踊子は現在の芸者や舞妓の源流であると同時に、今でいうローティーンのアイドルみたいな存在だったのですね。

初潮を迎えているのであれば、10代中盤~後半で結婚してもおかしくはなかった江戸時代は、現在よりもはるかに「成人年齢」が低かったのですが、少女たちが踊子として稼げたのは、それよりもっと以前から。

現在の小学校低学年くらいの踊子も多数いたそうで、少女特有の「かわいさ」や「愛嬌」を、お客たちに振りまくのが踊子の主なお仕事です。

しかしその半面、踊子の名前は「吉原細見」にも掲載されていました。一応芸者(正確には芸者見習い)の区分にせよ、宝暦12年(1762年)、扇屋所属の踊子・歌扇を皮切りに、幼い踊子の姿が数多く、吉原でも見られるようになったのです。踊子は稼げたので、貧しい親はブラックな仕事だとわかりながらも、競って娘を踊子にしたのでした。

吉原では早い場合、14、5歳にもなれば遊女となって、客を取らされたのですが、踊子も14歳を過ぎると、遊女同然の性的サービスを求める客も出てきたそうで(井原西鶴『好色一代女』)、現在のアイドル以上に闇が深い業界でした。

踊子は見習いとはいえ、芸者であり、芸者には「芸は売っても、身は売らない」――つまり売春はしないという「タテマエ」がありました。そのおかげで、こっそり踊子が客と寝ていても、その枕営業を咎められて「アイドル」から、吉原の最下級の「売女」に落とされるというようなことはなかったのです。

しかし、ついに踊子たちと客の“不法行為”が幕府の知るところとなった寛保3年(1743年)、14、5歳以上の踊子が客と寝ているのが発覚すれば、違法売春女性同様に「吉原送り」の罰を受けるようになりました。10代の一番いい時期を、吉原で無償労働とは本当の地獄です。

ちなみに「身は売らない」はずの芸者による密売春もさかんでした。芸者さんの“裏メニュー”の相場はだいたい1両程度。吉原の高級遊女の数分の1でしたが、それでも成人男性の1年間の食費に相当ですから、なかなかの価格といえるでしょうか。

中洲の取り壊しと隅田川の反乱

前回のドラマでは、歌麿の妻「きよ」の足に気がかりなできものが見られるシーンがありました。彼女は梅毒を患っているのでしょうが、その類いの病は、江戸時代の日本のように密売春が横行した時代の影の部分だといえるでしょう。

しかし、そういう時代だからこその異様な価値基準も存在し、文化13年(1816年)に成立した『世事見聞録』なる書物には、梅毒で全身がしびれたり、腫れ上がらせて苦しむことが、遊女として一人前になるための通過儀礼であるかのように描かれているのです。

そして、梅毒を経験した――当時には根治させる治療がないので、病気の初期段階を通過した遊女は青白く、痩せた風貌となり、それこそが当時の数奇者(すきもの)たちの心を「まるで天女さまみたい」とトキめかせる要素となりえました。

この手の「梅毒経験済み」の女性は、幼少時代を女郎屋の「禿(かむろ)」や、芸者見習いの踊子として過ごしていない、まったくの素人でも、遊女に転身するときには厚遇されました。これには審美的な理由だけでなく、店側の現金すぎる都合が大きく反映されており、梅毒で寝込んでも勤めを休ませないというのが理由だったそうですが。

話が「寛政の改革」からだいぶ逸れましたが、人間の欲望が生み出した島・日本橋の中洲も、吉原のようには伝統と格式がない世界だったからこそ、密売春の踊子なり、梅毒で別人のような風貌になってしまった遊女なども、吉原以上にひしめきあっていた世界だったのではないでしょうか……。

――とすると、せっかくつくって人気が出ていた中洲を解体させた松平定信の選択も、経済音痴であることは認めますが、ある意味、正しかったような気がしますよね。

それに松平定信が中洲を取り壊させた表向きの理由は、中洲があることで隅田川の氾濫が起きることを問題視したからでした。

中洲の取り壊しの3年前にあたる天明 6 年(1786年)7月12 日、午前 1 時~3 時にかけて記録的豪雨が観測されました。隅田川は大氾濫し、大小の橋が流されてしまっています。さらに深川、浅草、千住、向島、牛込、小石川に至るまで幅広いエリアでの深刻な浸水被害が見られました。

こうして松平定信による「寛政の改革」で中洲が取り壊され、浅間山の噴火で飛んできた火山灰を川底から除去するなどの工事を行ったものの、その後もやっぱり隅田川の氾濫は続いていたのです。

そして明治19年(1886年)、中洲は再び埋め立てられ、芝居小屋とその観客をアテにした飲食店が立ち並ぶ繁華街に逆戻り。昭和40年代(1960年代後半~1970年代初頭)には追加の埋め立て工事が行われ、「中洲」という地名はそのままに、完全に地続きのエリアとなったのでした。

ちなみに中洲は田沼意次が整備させた岡場所の一つに過ぎず、有名な寺社の前を繁華街とするなど、幕府に多くの上納金が入るように工夫をしていたことは有名です。ただ、そういう場所ほど数々の闇深い歴史が紡がれていたはずで、人間の欲望を肯定するのもほどほどにしたいなぁ……と思ってしまう筆者でした。

(文=堀江宏樹)