木村拓哉『教場Ⅲ』ネトフリ+劇場版の“ハイブリッド型”、フジテレビが「脱地上波」を目指すワケ

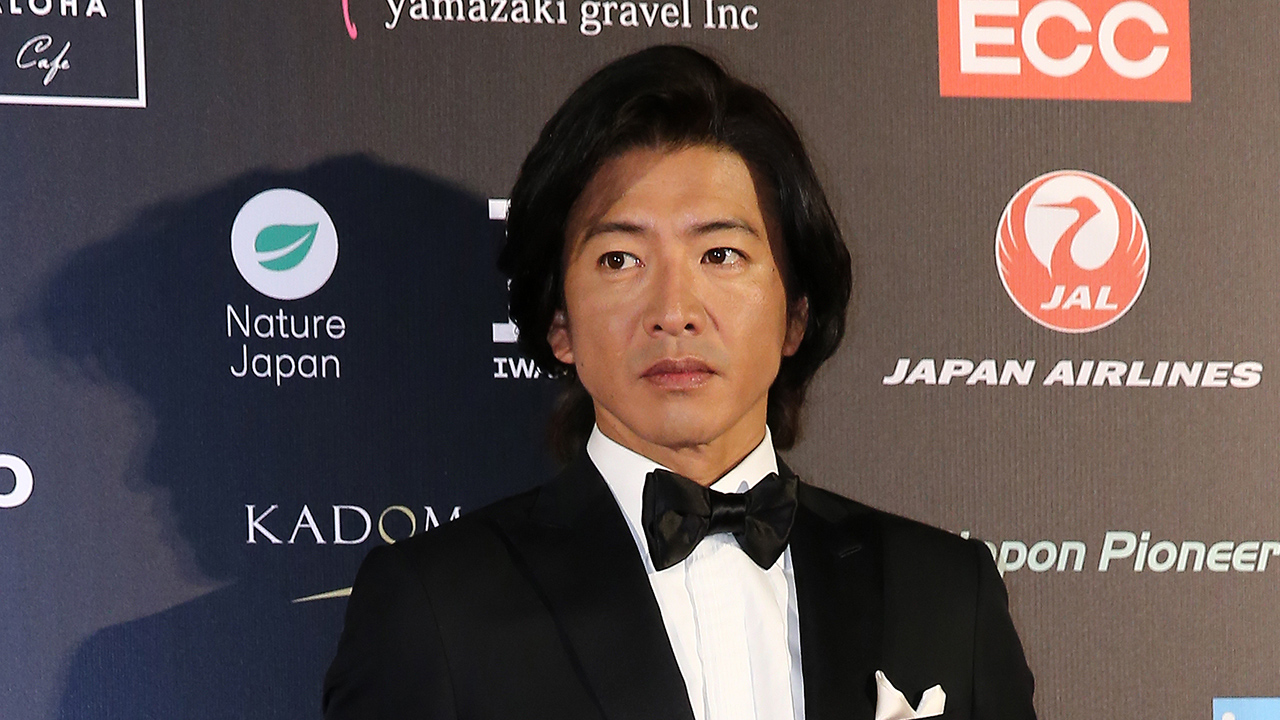

先日、木村拓哉(52)主演の人気ドラマ『教場』(フジテレビ系)シリーズの映画プロジェクト始動が発表された。前・後編の2部構成となっており、2026年1月1日に前編『教場 Reunion(リユニオン)』がNetflixで、2月20日に後編『教場 Requiem(レクイエム)』が劇場で公開される(以下、合わせて『教場Ⅲ』)というが、前・後編でプラットフォームが分かれることには、戸惑いの声も多い。

フジテレビ開局60周年特別企画として始まった『教場』

長岡弘樹氏の同名小説を原作(小学館)とするドラマ『教場』が始まったのは、2020年初頭。フジテレビ開局60周年特別企画として、舞台は警察学校(=教場)だ。

木村扮する冷酷無比な鬼教官・風間公親(かざま・きみちか)がさまざまな葛藤や秘密を抱える生徒たちと対峙する物語で、何人が過酷な試練を乗り越えて“教場”から卒業することができるのか──手に汗握る展開と、厳しさの裏に見え隠れする風間の愛情が視聴者を釘付けに。同年1月4日・5日に前・後編が二夜連続で放送されると、平均世帯視聴率は前編15.3%、後編15.0%(ビデオリサーチ調べ、関東地区/以下同)を記録した。

高視聴率の目安が「15%」とされる現代において、同年の年間民放ドラマリアルタイム視聴率ランキングが1位のTBS『半沢直樹』最終回(32.7%)、2位同『テセウスの船』最終回(19.6%)、3位同『私の家政夫ナギサさん』最終回(19.6%)と連続ドラマが上位を占めるなか、単発ドラマとして、そしてフジテレビ系としては最高の8位にランクイン。白髪交じりで義眼という木村のビジュアルも大きな反響を呼んだ。

好評を受けて翌2021年にはスペシャルドラマ『教場Ⅱ』(前・後編)、2023年には風間の壮絶な過去を描く連続ドラマ『風間公親-教場0-』(全11話)が月9枠で放送。そのシリーズ集大成となる『教場Ⅲ』では、因縁の相手である殺人犯・十崎波琉(森山未來)との決着にも注目だという。初出ドラマから6年経過し、意外にも劇場版は今回が初となる。

初の劇場版はネトフリ+映画館という異例の公開スタイル

地上波で描かれた物語の続きを劇場版で描くスタイルは、今や珍しくない。さらに昨今では、配信されたストーリーの続きを映画館で公開するケースもある。

たとえば、実写版『【推しの子】』は、2024年11月28日にAmazon Prime Videoでドラマ版が全8話配信されたのち、完結編にあたる『【推しの子】-The Final Act-』が同年12月20日に劇場で公開。『沈黙の艦隊』シリーズは第1作(2023)が劇場公開、第2作(2024)がAmazon Prime Videoで全8話配信、つづく第3作(2025)は劇場公開と、プラットフォームを横断するかたちで映画とドラマを行き来しながらストーリーを展開する。

本作は前編がNetflixでの公開となるが、そもそもフジには独自の配信プラットフォーム「FOD(フジテレビオンデマンド)」がある。『教場』過去作がFOD限定で配信されてきたため、今回前編が「Netflix」独占配信というスタイルには〈既存ユーザーをガン無視してNetflix独占〉〈FODという自前サブスクがあるのに〉などと批判的な声もあがる。

現時点で『教場』をおさらいしようと思うとFOD会員になるしかないわけだが、フジテレビはなぜ今回、「Netflix」とタッグを組む“ハイブリット型”での映画作りを決めたのか。エンタメのデジタルやSNS活用に詳しいnoteプロデューサー・徳力基彦氏がフジの背景を俯瞰するとともに、「テレビ局」のコンテンツ作りに潜む思惑について、元テレビ朝日社員のプロデューサー・鎮目博道氏が解説する。

自社プラットフォームのメリット/デメリット

まず徳力氏は、フジテレビが「FOD」で同局コンテンツを独占配信する最大のメリットを「データが得られる点」だと分析する。

「現在Netflixなどの海外大手動画配信サービスは、細かい動画の視聴データ等をあまり共有してくれないそうです。その点自社でプラットフォームを持っていれば、視聴ログがとれる。視聴属性や視聴傾向といったデータを取得でき、マーケティングに活かせます」(徳力氏、以下同)

一方で、デメリットもある。

「FODの加入者は昨年8月の段階で150万人と言われていますが、Netflixは日本だけで1000万人(2024年上半期時点)を突破し、全世界では3億人以上の登録者数がいる。自社のサービスにこだわりすぎて、Netflixなどに配信すれば海外でも広がる余地がある作品のポテンシャルを消してしまう可能性はあると思います」

ネトフリ配信に舵を切った理由は…

シリーズものの続編や特別版を劇場公開するとき、最大の狙いは「新規顧客の取り込み」だ。その際過去作がFOD独占配信となると、間口を狭めてしまうことにも繋がりかねない。とりわけ本作の場合、前作『教場0』の放送から3年経っているため、“復習”のハードルが高い点は大いにネックだ。

徳力氏は、「それらの懸念点を払拭するためにNetflix独占配信に舵を切った側面があるのではないか」と見る。

「国内だけで7倍もの登録者数を誇り、かつ海外にもリーチできるNetflixで、過去作を一挙配信すれば、認知が一気に広がります。映画『ラストマイル』(2024)が話題になった際には、関連作品の『アンナチュラル』と『MIU404』(ともにTBS系)がNetflixで配信され、日本のトップ10入りを果たしたという例もあります。本シリーズも、地上波での再放送と合わせてNetflixで配信を行うことで、話題性の最大化を狙う目的があるのではないでしょうか」

キムタクだから可能だったチャレンジ

これまで「続きは劇場版で」の基本は、“地上波か配信で何話か放送した後”という形式だったが、今回、制作自体は2本とも「映画」。その公開先がNetflix独占配信+映画館と二手に分かれるという形式には批判的な声も少なくない。会員でない人にとっては、新たに配信サービスに加入する必要が生じるためだ。

Xでは、前述の通りFODに言及する声がある一方で、前編がネトフリ独占ということには〈独占配信だと見たい人しか見ない。悪手だと思う〉〈わざわざネトフリに入って前編を見るファンがどこまでいるんだろう…〉と、懐疑的な意見も散見される。それでもあえてフジがNetflixとのタッグを選んだのは、「木村拓哉さんが主演だから、という部分が大きいのでは」と鎮目博道氏はズバリ言う。テレビ業界歴何十年にもなる鎮目氏が、“木村ありきのコラボ”だと見る理由は何か。

「1990年代、アジア全域で日本のトレンディドラマが流行したんですよね。特に、木村さん主演の月9ドラマ『ロングバケーション』(1996)は韓国や台湾、中国などでも社会現象を巻き起こしました。まだ日本が“先”をいっていた時代ともあり、当時のアジアの若者は華やかな日本の芸能界に憧れ、夢中になったものです。現地の放送局で放送されるだけでなく、海賊版も広くはびこり、結果として、木村さんは現在でもアジア全域でネームバリューのある俳優となりました。

本作がドメスティックなFODのみでの配信だと国外での話題化は難しくなりますが、Netflixで配信すれば海外ファンの獲得が見込める。これは大きな利点でしょう」(鎮目氏、以下同)

徳力氏も、Netflixのメリットとして「海外ファンへの認知」に言及していたが、鎮目氏によれば、その成功がある程度確約されるのは、木村という武器があるからだ、ということになる。

さらに本作は生徒役の顔ぶれも豊かだ。『教場Ⅲ』では木村同様、アジア圏で人気を獲得している佐藤勝利(timelesz)や猪狩蒼弥(KEY TO LIT)といったSTARTO社の若手タレントを起用し、国境を超えて幅広いファン層への訴えかけも感じられる。

収益化に喘ぐテレビ局が目論む「脱地上波」

事前のSNSの反応からして、“続きもの”が(配信と劇場版の)別プラットフォームとなると離脱するファンも多いかと思いきや、鎮目氏は「実は、コンテンツ展開として案外効果的だということが証明されつつある」と語る。たしかに、前出『沈黙の艦隊』シリーズは映画と配信を行ったり来たりしており、現在は『沈黙の艦隊 北極海大海戦』が上映中だが、動員ランキングは初週3位、2週目も4位と堅調に推移しているところだ。

「配信は人気が持続するため、ロングテールでの収益化に向いている。一方で映画館の場合は、1発当たるとブームになりやすく、爆発的な収益化が期待できる。それらをいいとこどりした“ハイブリッド型”は、理想的なビジネスモデルなんです。同じ映画の作りでも先に前編を配信することで、後編となる劇場版まで話題を持続できる。後編の後、前編をもう一度配信でおさらいできるメリットもあります」

見逃し配信サービス「Tver」や「ABEMA」など多種多様なサブスクサービスが普及し、リアルタイムでテレビを見る視聴者が減りつつある今、テレビ局が密かに目指しているのはもはや“脱地上波”なのだという。地上波こそがテレビ局、なのではないのか。

「結局、無料コンテンツを作っているうちはお金が儲けられない。スポンサー離れの影響も大きく、お金がないといいものは作れないし、なんとかやっても儲からない。そうなると、その次もいいものは作りづらい……という負のスパイラルにハマってしまっている現状があります。

しかし、Netflix独占配信にすればおそらくネトフリ側からの出資もあるので、劇場版クオリティのものを制作できる。今回のフジの取り組みは、制作費をケチって薄味のものをつくり、結果儲からないぐらいなら、最初から配信・劇場版という“有料”ありきのものに振り切って作りたいものを作り、稼いでいきたいという意思のあらわれだと思います。地上波に頼っていては未来がない。それよりは新しい形のマルチウィンドウを試してみたいという挑戦でしょうね。

特にこれまで先陣を切ってテレビ業界を引っ張ってきたフジテレビとしては、他局に先駆けたチャレンジをしたい、という思いもあるのでは。筆頭株主が東宝ということもあり、映画事業で新たな成功例を作りたいという思惑は間違いなくあるでしょう」

振り返れば、地上波→劇場版というスタイルは、フジがテレビ局の常識を変えたビジネスモデルだった。まだ「映画といえば洋画」のイメージが根強かった1990年代、ドラマの続編として公開された『踊る大捜査線 THE MOVIE』(1998)が興収101億円の大ヒットを記録。続く『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』(2003)も興収173億円と歴代邦画実写1位(10月18日現在)を叩き出し、その後の『探偵ガリレオ』シリーズ(フジテレビ系)、『TOKYO MER』シリーズ(TBS系)をはじめとするコンテンツ展開の礎を築いた。

現時点で、『教場』過去作がNetflixにも解禁されるのか、あるいは逆にFODへの誘導が目論まれているのかは不明だが、いずれにせよまだまだ異例の “ハイブリッド型”スタイル。テレビ局発のコンテンツとして、今後のスタンダードになるか。

(取材・構成=吉河未布 文=町田シブヤ)