小林多喜二『蟹工船』に横溝正史『鬼火』も! 禁じられた本が語る時代の影――発禁本を1300冊所蔵する三康図書館の役割

東京タワーの目の前にある私立図書館、三康図書館。昭和41年(1966年)に開館したこの閉架式図書館には、明治時代から戦時中にかけて、国の検閲で処分を受けた多くの「発禁本」が所蔵されている。

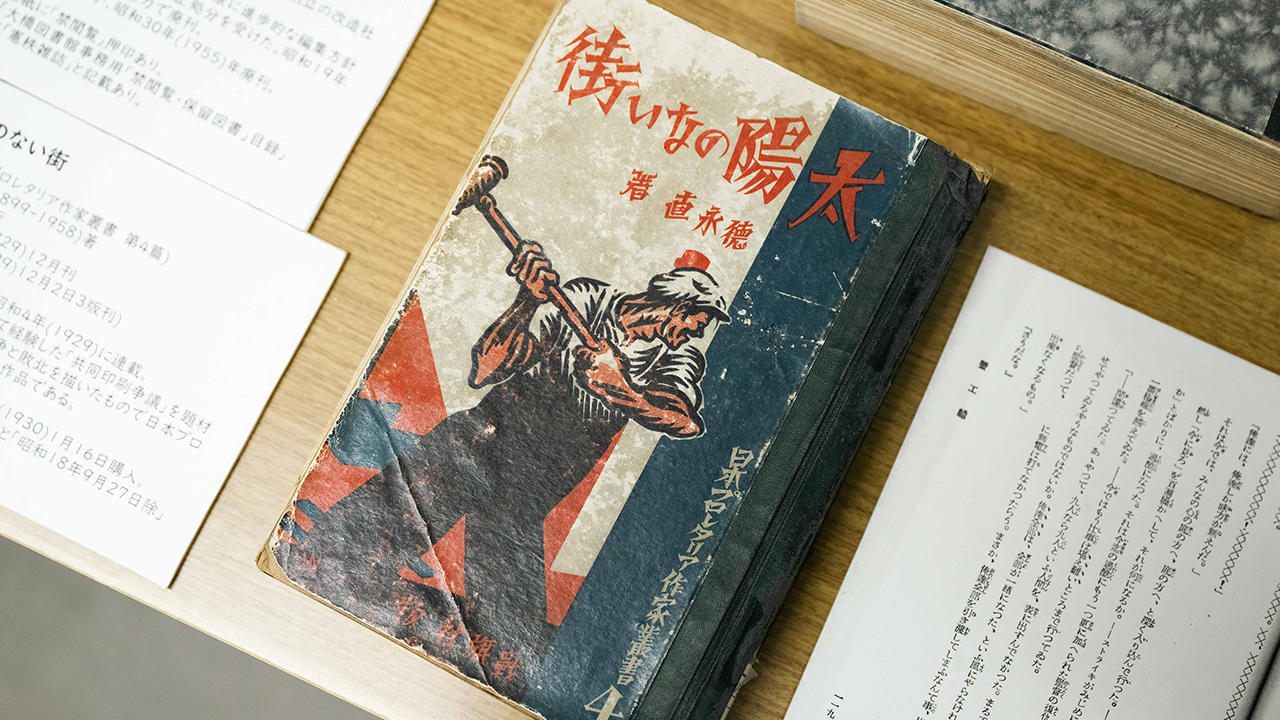

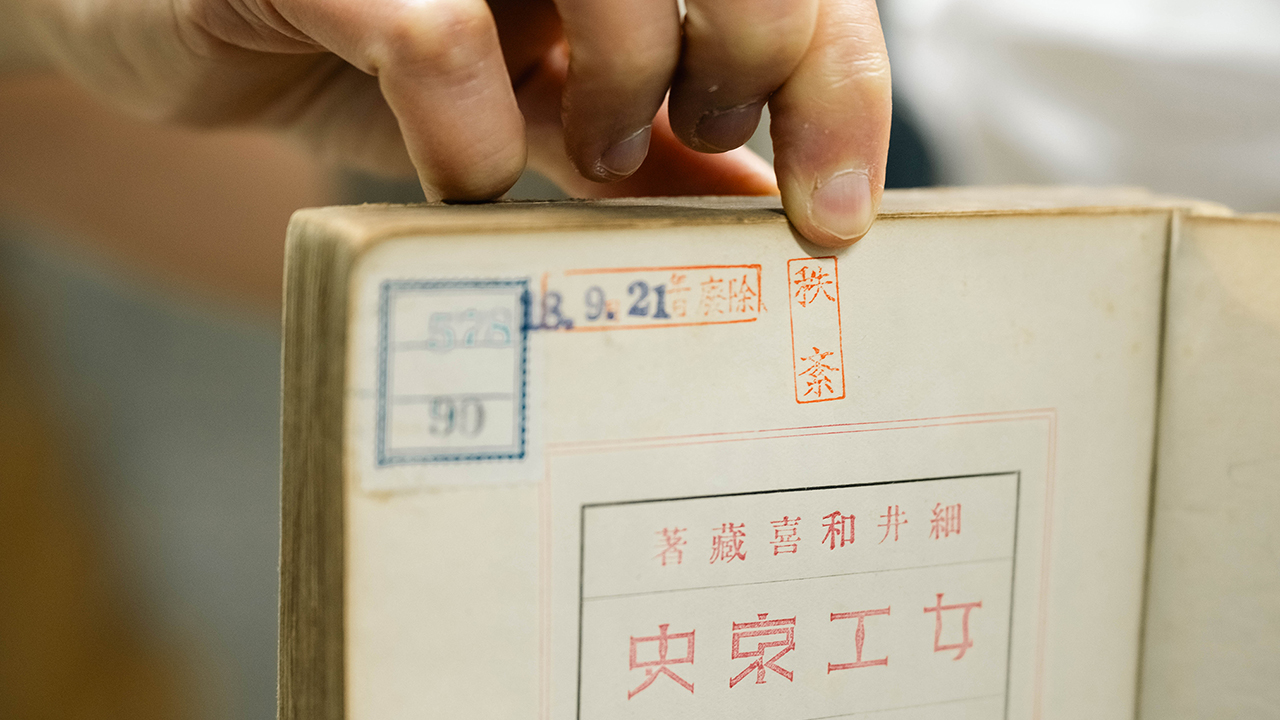

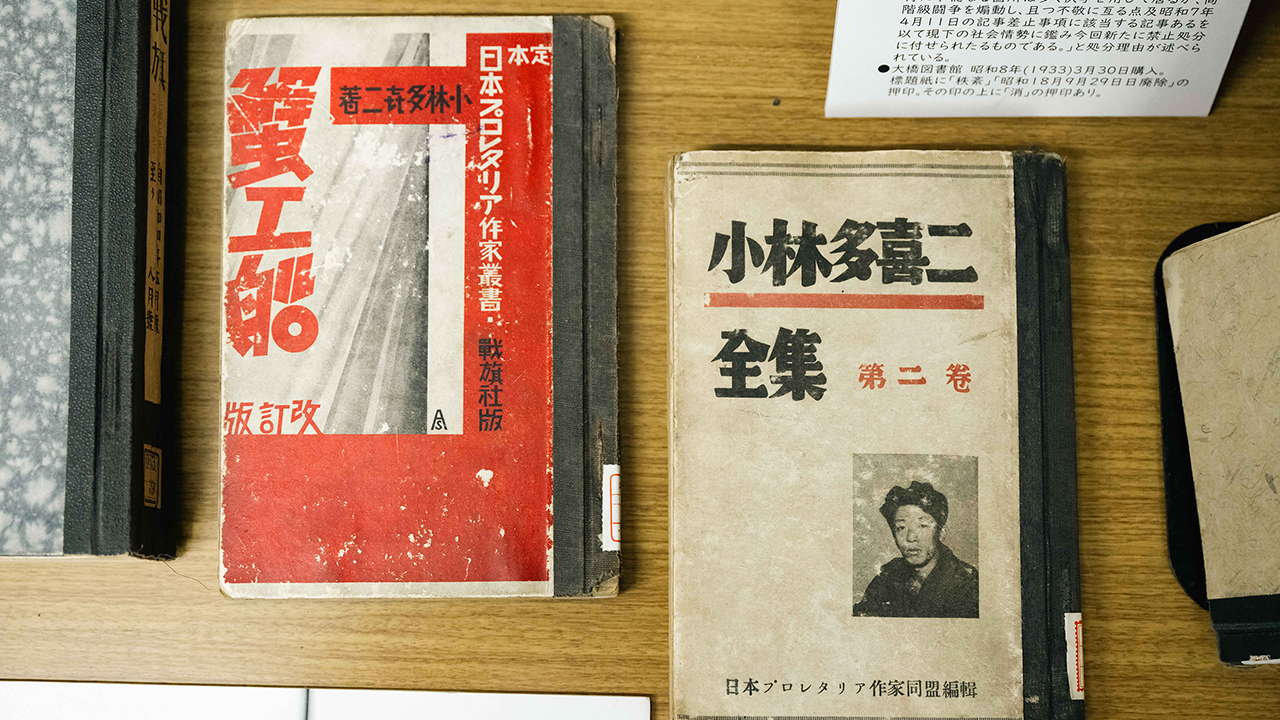

プロレタリア文学を代表する小林多喜二の『蟹工船』や徳永直の『太陽のない街』だけでなく、第一次世界大戦下のイタリアを舞台にしたアーネスト・ヘミングウェイの『武器よさらば』も含まれており、それらの本の表紙や標題紙(タイトルページ)には「禁閲覧」や「除」といった印が捺されている。

当時、どのような本が検閲の対象になったのか? そして、なぜそれらはここに残されているのだろうか? 同館の浅井真帆氏に、その歴史と取り組みを紹介してもらった。

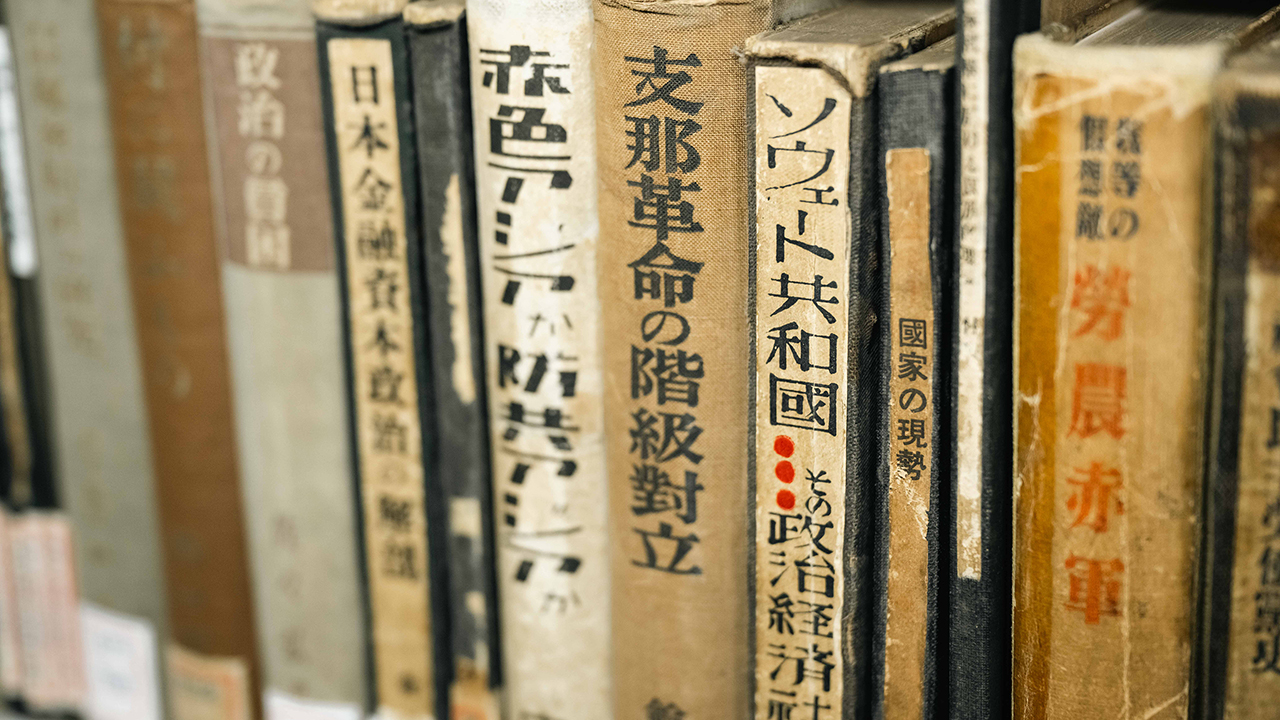

社会主義と共産主義の本は全部発禁!

浅井真帆(以下、浅井) 当館は明治35年(1902年)に開館し、昭和28年(1953年)に閉館した大橋図書館の蔵書約18万冊を受け継いでいます。そして、現在は、昭和39年(1964年)に設立された仏教文化の研究所である、三康文化研究所の附属図書館として仏教、宗教、哲学に関する資料収集を収集しています。つまり、まったく異なる2つの蔵書形態を抱えていることになります。

――今回は大橋図書館から受け継いだ、「発禁本」についてお話を伺いたいと思います。戦前の日本では図書や雑誌の出版を規制する「出版法」や「新聞紙法」などに基づき、国家による検閲が行われていました。

浅井 検閲は内務省警保局が所管し、「安寧秩序ヲ妨害シ又ハ風俗ヲ壊乱スルモノト認ムル文書図画」(出版法第19条)に違反した出版物は、発売頒布禁止措置などを受けました。処分を受けた出版物の総称が発禁本であり、それらは図書館においても、利用者への閲覧・貸し出しが禁じられました。

――そんな発禁本の数々を大橋図書館は所蔵し、現在の三康図書館に引き継がれています。

浅井 大橋図書館では、いわゆる社会主義や共産主義系の思想本を「憲秩紊本(けんちつびんぼん)」と呼んでいました。資料が残っていないため推測の域を超えませんが、これは「法律と秩序を乱す本」という意味で使われていたと思われます。当館では約1300冊を所蔵しています。

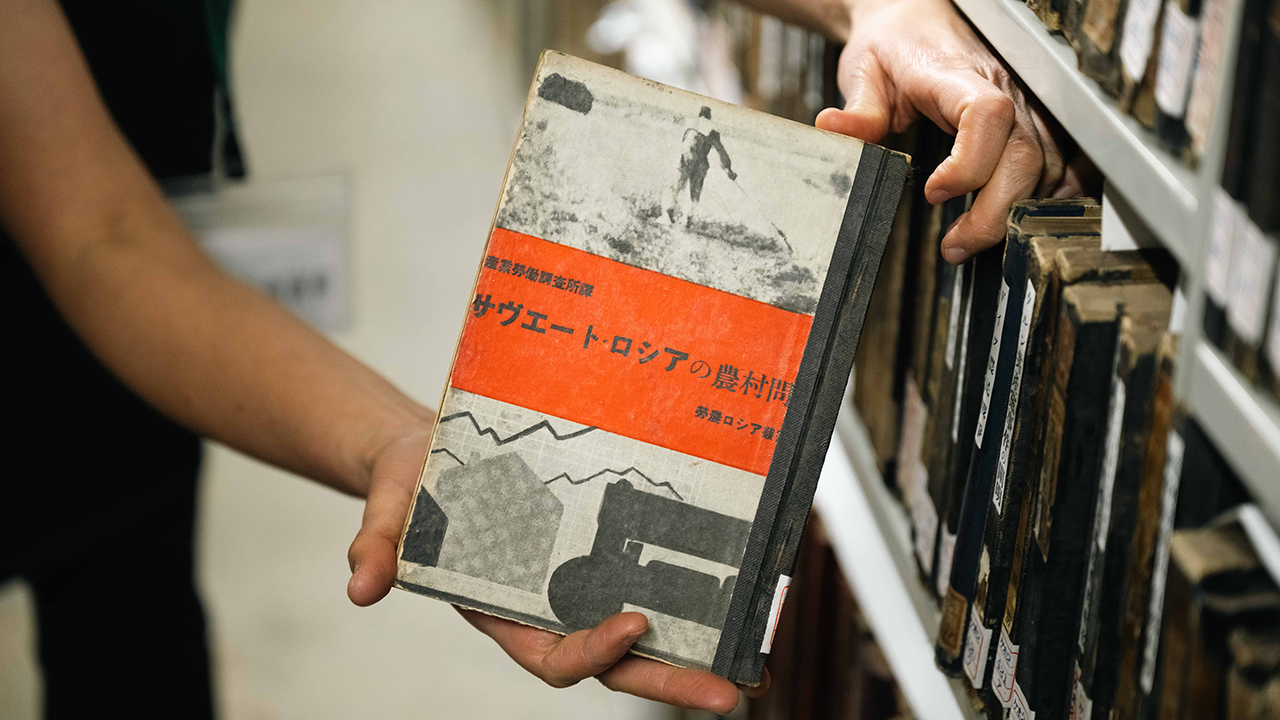

――やはり、『ソビエツト・ロシアの基本的構成』や『ソウェート共和國 その政治経済社会』など、1922年に成立したソビエト連邦に関する書籍が多いですね。しかし、『サヴエート・ロシアの農村問題』や『ソヴェト法並國家の哲學的基礎』など、ソ連の表記が異なります。

浅井 ロシアも「ロシヤ」という表記があります。

発禁本を守り抜いた幸徳秋水の右腕

――『ソヴェート藝術の全展望』という本も憲秩紊本に含まれていますが、芸術もダメだったのですね。

浅井 プロレタリア美術も検閲の対象になっていました。なぜ、発禁本に社会主義や共産主義の本が含まれたかというと、明治43(1910)〜明治44(1911)年の「大逆事件」がきっかけだと言われています。この事件を契機に、そうした思想の本が時代を遡って検閲の対象になったのです。

――大逆事件とは、明治天皇の暗殺を計画したという口実で、幸徳秋水ら多くの社会主義者らが検挙・処刑された事件ですね。天皇絶対の専制政治が敷かれ、社会主義や共産主義が処罰の対象だった時代に、どうして大橋図書館は多くの発禁本を収蔵したのでしょうか? 危険が多すぎます。

浅井 正確な記録は残っていませんが、ひとつの理由として、大橋図書館で主事を務めていた竹内善作の存在が挙げられます。彼は大逆事件で処刑された幸徳秋水の片腕とされていた人物です。幸徳が逮捕された後、竹内は家族を養うために表面上は思想を転向しましたが、幸徳に関する資料を個人的に収集していたようです。彼のような存在が発禁本を守り抜く一因になったのではないかと言われています。

――竹内は憲兵や特高が来ても書庫に入れず、なにかと理由をつけて追い返したという伝説の持ち主です。しかし、守るといっても、具体的にはどのような方法で没収から免れたのでしょうか? 追い返してばかりだと、いずれ怪しまれそうです。

浅井 これも作業記録が残っていないため推測の域を出ませんが、当時は書架カード目録を使って閲覧者が本を探していました。その書架カードに「この本は除籍(処分)したため、当館では所蔵していません」と記載することで、検閲をやり過ごせたようです。

――表向きは発禁本が存在しないとしつつ、実際は図書館内のどこかに隠していたということですね。それも相当なリスクがあったはずですが、収蔵は竹内氏の独断だったのでしょうか?

浅井 図書館研究者の奥泉和久氏によれば、この取り組みは大橋図書館全体で行われていたのではないかと考えられています。その理由のひとつが、大橋図書館の二代目館長・坪谷善四郎が遺した文章です。彼は〈国家の政治とは、すりこぎで重箱の中を掃除するような心構えをもって行い、重箱の隅まで楊枝でほじるようなことはすべきではない〉と述べています。

――どういうことでしょうか?

浅井 「後世に残すべき文献が没収されてしまえば、二度と取り返しがつかなくなる」という怒りを込めた主張だと解釈することができます。このような考えが館長によって示されている以上、発禁本の収蔵は大橋図書館全体の方針だったと考えるのが自然ではないでしょうか。

自主規制の『蟹工船』と事前検閲の『鬼火』

――こうした取り組みは、大橋図書館だけで行われていたのでしょうか?

浅井 最近の研究で、ほかの図書館でも同じように本を密かに守り抜いてきた可能性があることがわかってきました。まだ、調査段階なので断定はできませんが、いくつかの事例が見つかっています。

――なんだか、レイ・ブラッドベリの『華氏451度』のような話ですね。

浅井 また、国立公文書館には「出版警察統計表」という資料があり、検閲で差し押さえられた本の統計が記録されています。それによれば、差し押さえ率は10%にも満たなかったそうです。つまり、実際に検閲が行き届いていたとは言い難い状況だったのではないかと思います。

――それでは、実際に検閲はどのように行われたのでしょうか?

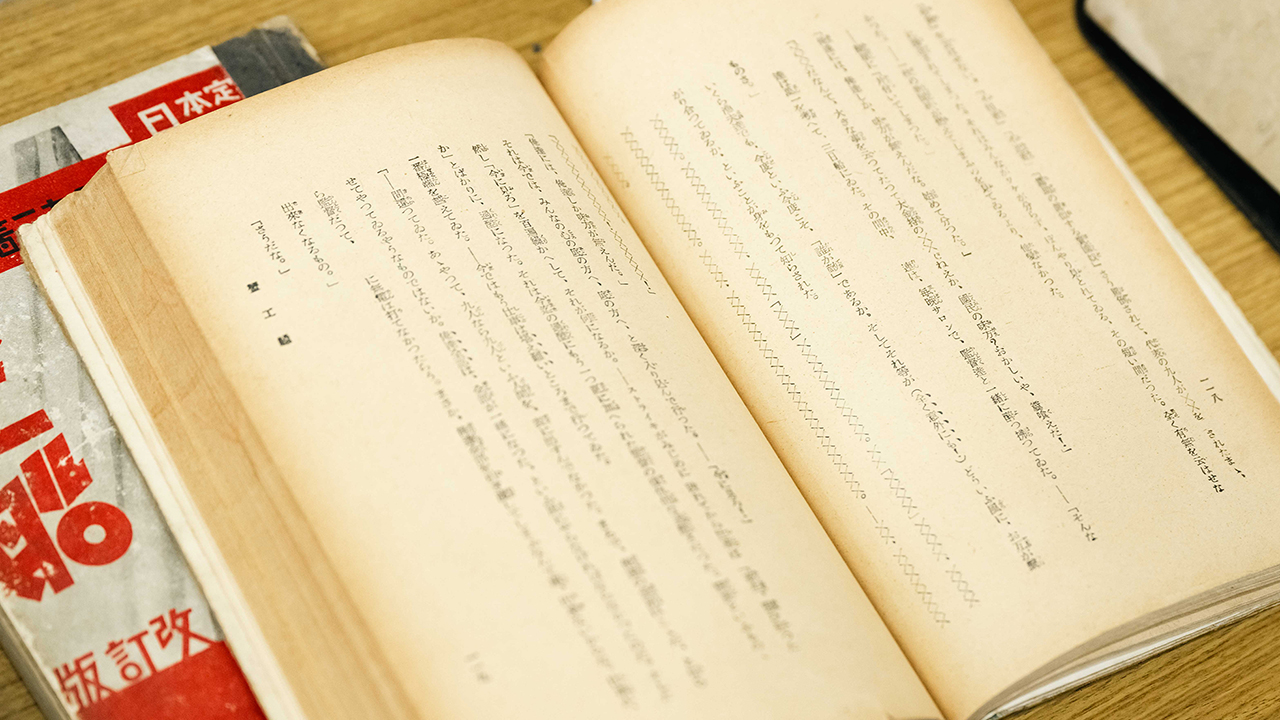

浅井 検閲には、出版前に検閲する「事前検閲」と、出版・発売後に行われる「事後検閲」という形式がありました。それ以外にも、出版社が当局に「忖度」して自主規制を行っこともあります。例えば『蟹工船』には、文章が伏せ字になっている部分があります。

――現在、流通しているバージョンにそんな箇所はなかったと思いますが……。

浅井 伏せ字になっているのは労働者たちが〈石ころでも入れておけ! かまうもんか!〉と吐き捨てるシーンです。自分たちが過酷な環境で作った缶詰が天皇陛下に献上されることを知った労働者の不満を描いているのですが、当時の出版社は「そのまま出すと発売禁止になる」と心配して伏せ字で出版したと考えられます。この部分は、戦後に発売された全集で明らかになりました。

――出版社による自主規制は今でも見られます。しかし、わざわざ「××○○」と伏せ字にすると世間は余計に気になると思うのですが……。『蟹工船』以外に検閲を受けた作品にはどのようなものがありますか?

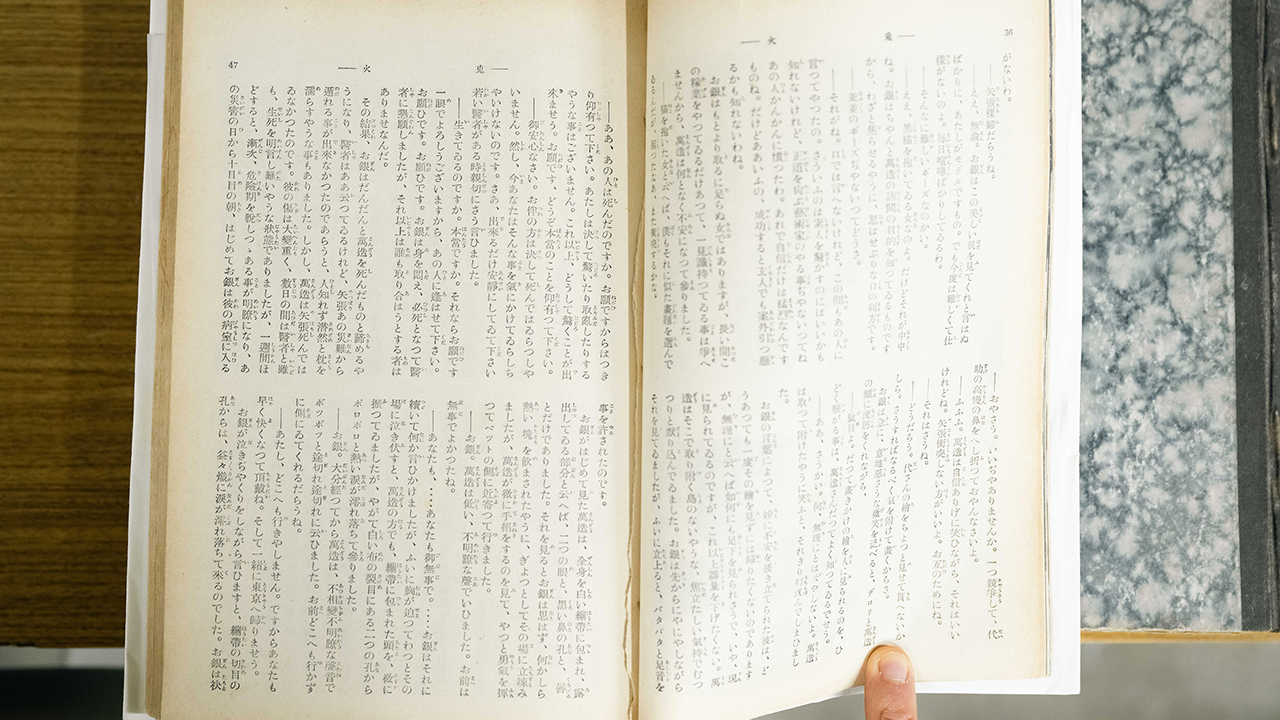

浅井 事後検閲の具体例は出てこないのですが、事前検閲を受けた可能性が高いのは、「新青年」という雑誌に掲載された横溝正史の小説『鬼火』です。実物の雑誌を見ると、小説が掲載されていたはずのページが物理的に切り取られていることがわかります。

――落丁のごとく、10ページ近くが抜けていますね。

浅井 本作は前後編に分かれているのですが、後編が掲載された「新青年」の編集だよりで「前号がその筋の命令により削除を行い、愛読者諸君には大変ご迷惑をかけた」という旨が書かれているため、おそらく事前検閲により、該当ページを削除しなければ発売できなかったと思われます。

――「その筋」という表現が……。それに、この文章は検閲されなかったのですね。

浅井 そうですね。また、切り取られたページはほとんど現存していません。しかし、たまたま切り取られていないものを個人で所蔵されていた方がいたため、削除された内容が確認できました。

発禁本を守り抜き後世に「確実に」残す

――いったい、どのような表現が検閲の対象になったのでしょうか?

浅井 この小説は男女の痴情関係の描写が、「風俗壊乱」と見なされた可能性が高いと思われていました。しかし、実はもうひとつ社会主義に関する記述も含まれていたため、その両方の理由で検閲の対象になったと考えられます。

――社会主義に関する記述といっても、その思想を賛美するようなことはなく、〈社会主義というものがこの世に存在すること〉という文章が「安寧秩序紊乱」と見なされた可能性が高いのですね。これだけで、発禁処分を受けるとは……。それに、物理的にページを切り取るとは、雑誌を一冊一冊、手作業で破り取っていたということですか?

浅井 そう思われます。同様の例として、武田麟太郎の『暴力』があります。この作品では、標題紙と冒頭2ページ分が削除対象となり、切り取られない限り発売できなかったそうです。そのため、一見すると『暴力』という作品とはわからない状態です。検閲理由は横溝の『鬼火』とほぼ同じだと推測されます。

――国会図書館などでも同様に切り取られた状態で保管されているのでしょうか?

浅井 日本近代文学館で保管されていた「新青年」でも『鬼火』も同じように該当ページが切り取られていました。しかし、たまたま切り取りを免れた雑誌が個人の手に渡るという、奇跡的な事例のおかげで、今を生きる私たちは検閲の実態や理由を推測できるのです。これこそ書物が持つ興味深い点のひとつですよね。

――検閲の対象となった発禁本の問題視された文章や表現を読み解くことで、かつての日本でいったいなにが危険視されていたのかということがわかります。

浅井 私たち図書館で働く者たちとしては、こうした資料を後世に確実に伝えることが使命だと、改めて感じます。

(文=ゼロ次郎)

(取材・編集=サイゾーオンライン編集部)

(撮影=加藤雄太)

三康図書館(さんこうとしょかん)

仏教研究を目的とした公益財団法人三康文化研究所の附属図書館。旧・大橋図書館(1902〜1953年)の蔵書を引き継いでいる。緑豊かな芝公園の中にあり、発禁本のほかに戦前の大衆雑誌から児童書、江戸時代の写本や巻物、そして仏教・宗教資料などが所蔵されている。入館料は100円。開館日時は月曜日〜金曜日と第3土曜日の9:30〜17:00。休館日は土曜日・日曜日・祝祭日/年始年末。