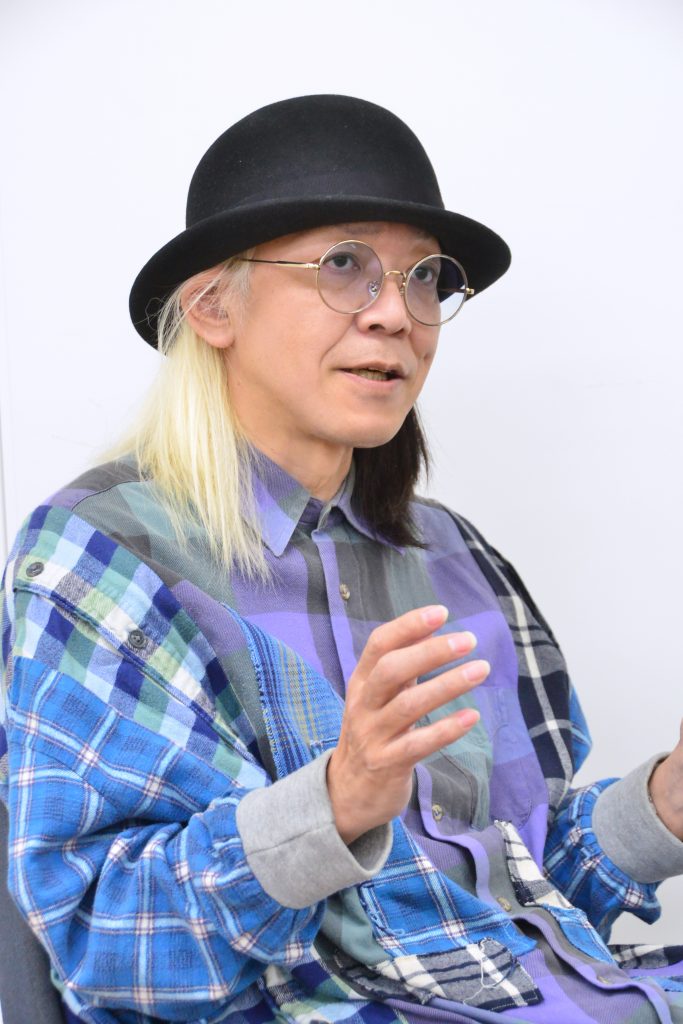

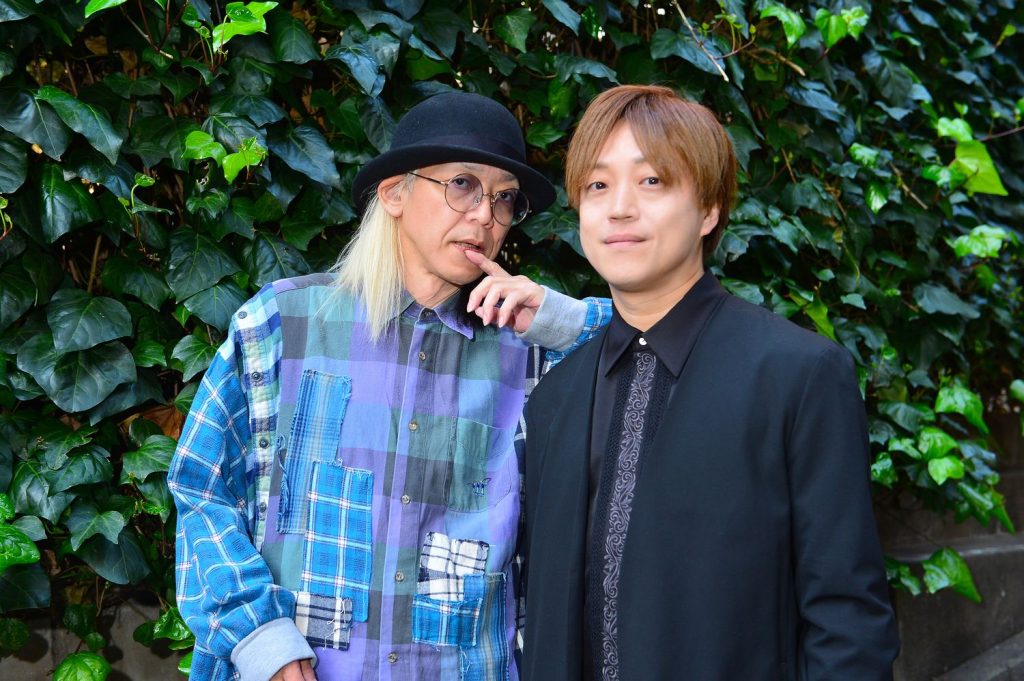

KIBA x CUTT インタビュー後編 ― 自分で自分に良いと思えるものをやっていきたい

インタビューの後編(KIBA x CUTTインタビュー前編はこちら)は、現役大学生でもあるCUTTのプライベートとパーソナリティに迫る。

――KIBAさんは基本的にはほぼGargoyleのみをやってきてるじゃないですか。CUTTさんはshame以外も多くの活動をされていますが、このKIBAさんのような1つのバンドをやり続けるミュージシャン像っていうのはどう思われますか?

CUTT:いや、やっぱり素晴らしいなと思います。Gargoyle、それにTHE ALFEE。

KIBA:THE ALFEE好きだよね。

CUTT:THE ALFEE大好きですね(笑) しかし僕自身ではなかなか一つの形態だけを続けられなくて、これまで周りに迷惑をかけてきてしまったところなんですけど、先ほどの楽しいものをつかみに行くっていう点で言うと(※前編参照)、現状を捨ててつかみに行ってしまうことが多いんですね。なのでshameを2002年に解散したときも、打ち込みとかに特化した音楽をやりたくなって、今思えば並行してソロでやれば良かったんですけど、変な潔癖症というか、自分の100%を一つのことにつぎ込みたいという気持ちがあったので、じゃあshameは解散してソロでやるんだってつかみに行ったんです。そうすると、また新しく楽しそうなのが外で見つかるんですよね。今度は2人でやってみたいってなったりして。

KIBA:ORCA(※オルカ。CUTT/前田一人と百田瑠衣のツインボーカルユニット。2004年にメジャーデビュー)ね。

CUTT:そうです、ORCA。そしてその後またshameを再結成したりとか、若気の至りといえばそうですが、自分の楽しいことを好き勝手やってきてしまったんですよね。自分としては自分のやりたいことをやるというのが表現者として誠実であると思ってやってきたのですが、いまはそれが音楽じゃなく大学に行くっていう、訳の分らんところまで行ってしまっていて(苦笑)

――大学に行くきっかけはなんだったのですか? 英語がかなり堪能と聞きました。

CUTT:娘が大学を受ける年になった時、英語だったら教えてあげようかと思って彼女の受験勉強を覗いてみたんです。そうしたら娘が世界史の勉強をしてたんですね。ちょっと見てみたら資料集とかも、最近の資料集はよくできていて、めちゃめちゃ面白くて読むのが止まらなくなったんです。

僕は時々そういう風にダーっと没入しちゃうことがあって、そのときも資料集を16時間くらいぶっ続けで、ずっと同じポーズで読んでしまって(笑)、運命的なほど世界史にハマってしまったんです。

それでただ趣味として世界史を勉強していたら、ある人から「慶応大学を受験してみたら?」って言われたんです。大学に行ってみたいっていう気持ちはこれまでもあったんですが、さすがに40歳を超えて行くと思ってなかったですし、次の人生っていうのがもしあれば、もし輪廻転生があれば、次の人生で行こうかな?みたいな、そういう感じで思ってたんですけど、不意にそういう選択肢が出てきたときに、この人生でやってみても面白いかもしれないと。あとは47歳になって娘と同級生になって同じ大学行きますっていうのは単純にある程度の話題性もあるとあるんじゃないかと、そういう邪な気持ちもあって(笑)、行こうかなって思った感じですね。

――文学部ですよね。

CUTT:文学部です。無事二年生になりました。

――大学生にあるような飲み会とかも行ったりするんですか?

CUTT:実はサークルに所属しておりまして。

――何のサークルですか?

CUTT:一番メインでやってるのはビートルズ研究会。

――ビートルズ研究会……。

CUTT:今ちょうど、新歓の時期でして。1年生をたくさん入れたいという代表の熱意に応えて、ぼくもフライヤー作ったり、新歓のライブとかにも出させてもらったり。おかげさまで音楽っていう意味においても学業においても、本当にいい友達ができました。これはかなり傲慢な言い方になりますけど、ぼくからはギャップを感じることがあんまりなくて。向こうは感じているかもしれないですけどね(笑)。ビートルズ研究会の代表と飲みに行ったとき「本当、別に敬語とか使ってくれなくていいからね」って言ったら、「それはさすがに無理っす」って言われて、そりゃそうだよねってなりました(苦笑)

――2倍くらい年齢差ありますもんね。

CUTT:そこは逆のハラスメント、タメ口ハラスメント、タメハラになっちゃうんで無理強いしません(笑)。ですが例えば考えてることとか、ぼくが成長していないだけなのかもしれないですけど、やっぱり同じようなことで悩んでいるんですよね。

――同じような悩みっていうのは将来についてだとか、音楽についてとかですか?

CUTT:音楽に関しては、30年も経つと流行りが一周するのか、90年代の音楽が結構流行ってるんですよね。なので、僕が10代の頃に好きだったOasis(※イギリス出身のロックバンド。総アルバム売上枚数が7000万枚以上を記録している。2009年に解散するも、2024年に復活)とか、Nirvanaとかが好きな子もめちゃくちゃ多いです。ビートルズ研究会と言えど、イギリス生まれの音楽だったら結構OKみたいに縛りが緩くて。もちろん70年代とか60年代の音楽が好きな学生もいますけど、メインが90年代の学生も多いですね。トレンドがちょうど一周したところに乗った感じがありまして、そこでギャップはあんまり感じませんでした

この世の中って何なんだろうみたいな漠然とした疑問って、特に若いときのほうが抱きやすいのかもしれないですけど、それをまだぼくも抱いてしまっているし、彼らが持つ実存的な悩みだったり、恋の話を聞いたこともありました(笑)。30歳年下から「前田さんの意見が聞きたい」とか言われて、「参考ならんやろ」と思いながらも、でもやっぱり時代を超えて同じような悩みを抱いてるんですよね。

人って年齢によってもちろん外側は変わっていくと思うんですけど、内側の内側っていうのは生まれたころから本当は変わってないのかもしれないなっていう思いを新たにしました。それはすごく良い経験でしたね。

――KIBAさんは今の話を聞いていて、Gargoyleを始めたころと、1人になったGargoyleの現在と、変化はあると感じますか?

KIBA:ライブに向かう気持ちはちょっとずつ変わりましたかね。自分でバンドに向き合っていく気持ちの中で、最初は自分を尖らせて、もっともっと尖らせて尖らせて、すごい小さな点を目指していって、そんな姿を観てほしいみたいな感じでした。

それがたぶん4~5年したころに「これ以上尖らせるなら、田舎に行って自給自足とかしながら、やらないとリアルじゃないな」って自分で感じるようになったんです。普通に街中で便利な中で、いろんなものに囲まれて利用しながら生きているのに、これ以上尖った歌詞はリアルじゃない、と。なのでバンドへの向き合いかたの方を変えました。尖らせるというよりは広げるというか、もっと伝わるもの。それまではひとつだけ、一点を尖らせていた角を、たくさんに増やすというか。遠くから見ると丸く見えるかもしれないけど、その実、たくさん角がある多角形のようにしたくて。角が増えれば伝わるものも増えるはずだから、伝えてやりとりするようなライブやバンドをしたいなと思って。

ちょうどそのころにメンバーチェンジもあったんです。それまではぼくの歌も含めて各個人が好きなことやって、それが嚙み合わない雰囲気も含めて面白いみたいな感じで始めたと思うんですね。でもメジャー期に急にメンバーが変ったので、これはみんな肩寄せ合わないと前に進めないんじゃないかって思ったんです。急に入ったメンバーに、「君は君で好きにやって。ぼくはぼくでやるから」って言っても、うまくいかないだろうし。だからみんなで一緒に暮らしたりしながら、ぼく自身も変わっていったと思います。でも1人になったことで変わったということはあんまり感じないですね。

CUTT:ぼくが初めてKIBAさんにお会いしたときからいまに至るまで、やっぱりKIBAさんもたくさん変えていらっしゃるところはあると思うんですけど、ぼくの好きなKIBAさんのエッセンスみたいなのはずっと変わっていないなっていう風に感じます。

人ってどこをもって他者のエッセンスと感じるのかっていうのも、受け取り手次第なので、ぼくが好きなKIBAさんのエッセンスっていうのも、ぼくが勝手に思っているところだったりするのですが、今日久しぶりにお話しさせていただいて、やっぱりKIBAさんは変わっていらっしゃらないなって。

KIBA:心配しないでも、CUTT君のほうが全く変わってないです(笑)

――大学は卒業したらCUTTさんはどうされる予定なんですか?

CUTT:心理学を専攻しているのですが、それがすごく面白いんです。慶応の文学部の心理学って臨床よりも、基礎研究や実験に重きを置くんですね。その自然科学的なところが、すごく自分の興味や志向に合っています。かつ、自分が今後やっていきたい音楽においても心理学の知見は生かされるはずだという予感があります。大学院まで進んで、博士号を取りたいですね。

――ドクターまで進むんですか。

CUTT:音楽を志してこれまでやってきたのも、自分の心や、人の心を知りたいっていうのが、大きな目的としてあったんじゃないかなって感じていまして。なのでいま心理学を学びたいっていうところと、これまで音楽をやってきたっていうことは、自分の中では延長線上にあるというか、一致しているんですよね。なのでできるだけ追求したいと思っています。

ただ、それで自分がどんな表現をして社会に貢献していけるのかっていうところはまだ定まってはいなくて。そういう意味においては、現役の大学生よりも将来が定まっていない状態かもしれないですね。

――音楽活動は続けていくわけですよね?

CUTT:そうですね、それはやはり自分のアイデンティティですし、自分にとってのセラピーでもあるので。

――大学のお友達はCUTTさんがshameだというのは知ってるんですか?

CUTT:僕に訊いてくれたり調べてくれたりして、知っている友達はいます。自分としては面白いなって思ったのが、若者にはどうもぼくが最近やっている音楽よりもshameの初期のようなロックな曲のほうがウケが良いみたいで。

――それは興味深いですね。

CUTT:面白いですよね。当時のぼくが抱えていた疑問とか悩みというのは現代の若者も抱えていて、共鳴するところがあるのかなって思うんです。ぼくが紹介したやつじゃなくて全然違うshameの曲とかをYouTubeで探してきてくれて。「前田さん(※本名:前田 一史)これがかっこいいと思うんです」って、ぼくの前で歌ってくれたりしました(笑)。それが自分の中では発見で。

KIBA:なぜ、こんな人が大学に行くという選択肢が当時なかったんだろうなって思いますよ。

CUTT:僕だけかもしれませんが、当時の大学のイメージって、いまより良くなかったんですよね。大学行っても遊んでるだけみたいな。なので大学に行くということが人生に真摯に向き合ってるように思えなかったんです。当時は自分の中から出てくるものこそが純粋なものだと考えていて、それだっていま思えば人は1人では生きてないので何らかの外部からの影響に過ぎないんですが、そこに重きを置いていたので、例えば歴史を学習するだとかというよりも、どちらかというと前の人がやってきたことを否定したいと思っていました、極端にいえば。否定って言うとあれですけど、違うことをやりたいと思っていたんです。

しかし、いわゆる学びにおいての格言として、巨人の肩にの上に立つというものがあります。例えばぼくが全く外界からの情報無しに、連立方程式の仕組みを自分がゼロから作り上げたとしたら、自分にとってはすごい達成だと思うんですよ。ゼロから自分の力でなにかを作り上げたという意味で。でも、これって「車輪の再発明」って言うらしいんですけど、すでに人間社会には連立方程式はあるので、社会への貢献にはならないんですよね。だから学ぶのであれば先人が学んできたことを活かして、その続きから始める必要がある、と。

それが、さっきKIBAさんがなぜ若いときに大学行かれへんかったと言ってくださいましたけど、その当時は分かっていませんでした。でも自分なりに学んだこの30年間があって、独学で学んだことって結局大学で教えてもらえることも多かったんですよね。だったら系統立てて教えてもらえるのはありがたいことであって。これからは巨人の肩に立って貢献することができないかなっていう風に、自分の目標をシフトし始めたという感じではありますね。

KIBA:いま大学に行くのはすごい、行きそう、って感じがする。

CUTT:そう感じますか?

KIBA:行きそうな感じがするっていうか、知ってる中ではCUTT君しかいないだろうから、いま行くの自体もなんか、らしいなっていうか、そんなにびっくりせんかった。またCUTT君が面白いことをやってるなってくらいで。すごく頭がいい人っていうのは最初から感じてたんで、高校出たときも別に行けただろうに、なぜ行かなかったんだろうなっていうのはきいてみたかったけど。

CUTT:ぼくが大学に行くって言って、KIBAさんが驚かなかったって言っていただけることは、理解してもらえているってことですから嬉しいですよね。

KIBA:実はこの対談シリーズの最初くらいにもCUTT君の名前が候補として出たんだけど、ちょうど大学に入った頃だったから1年くらい大学行ってからのほうが絶対話が面白いだろうと思って。ようやく今回誘ったのよ。

CUTT:ありがとうございます。

そういえば、これちょっと話が脱線するんですけど、以前KIBAさんとお話ししていて、すごく「そうなんですよ」って思う大きな象徴的なことがあったんですよ。KIBAさんとどなたかのライブを一緒に観に行かせて頂いたことがあって、関係者受付で配られたセットリストにアンコールも含めて書いてあって、KIBAさんが「悲しいよね、アンコールまで書いてあるよ」って言わはったんですよね。ぼくはそこにすごく共感して。

いまのアンコールは伝統芸能みたいな感じで、そこまで決まっていることも全然悪いとは思わないですけど、そのときの場が作った偶発的な奇跡であるべきだっていう気持ち、それを信じたい気持ちが音楽を生業にしていても持っていたいっていう思いがあって。KIBAさんはぼくよりも音楽を生業にしてものすごく先輩なわけですけども、その気持ちを強く強く持っておられるんだなあと嬉しくなりました。もちろん照明の設定とかいろんなことがあるんで、決まってるのは仕方がないんですけど、せめて隠してくれって思います。

KIBA: そうね、まさに。

CUTT:その感覚っていうのがKIBAさんの価値観をぼくがものすごく信頼しているところです。その意味において、ぼくは自分がやってきたソロのライブ、とくに弾き語りのライブとかっていうのは、自分の裁量でどうにでも変えていけるもので、「いまこういう気持ちになったから、この曲を歌おう」っていうのって、そのときにしかないものだと思いますし、だからこそ来てくださったお客さんもその日に来てくれた意味がきっとあるんだろうと思っています。

――CUTTさんの今後、ミュージシャンとしての目標というか、そういったものってありますか?

CUTT:ぼくもいつか死にますし、そうなったときに残るものを作りたいっていう気持ちがすごくあります。音楽というものを自分の生業にしているし、自分の肩書の一番上にもしていますが、それを続けていていいんだろうかって思う瞬間も、これまでの人生で何回もありました。でもそのたびに結局自分が得意なことや、持っているもので社会に貢献しようと思うとやっぱり音楽になってしまうんですよね。

これからの目標としては音楽を活用した何らかの新しい表現が見つかれば一番いいと思ってるんですが、CDっていうメディアがだいぶ絶滅に近くなってきて、人の音楽を聴くスタイルが変わってきたっていうときに、ライブは変わらない1つの音楽表現としてありますよね。新曲を発表するやり方とかも当然変わってきていますし、アーティストとしての在り方みたいなのも変わってきています。ミュージシャンっていうことの定義が変わってきていると思うんですよね。

その上で一番自分がやりたいことを言いますと、何か新しい、今後の規範になるような表現のスタイルっていうものを作れて、それがみんなが使えるフォーマットであって、そのフォーマットだけが残ってくれてもいいですし、そこで作った何かが残ってくれてもいいですし、何か残せるものを作りたいっていうのが一番の大きな目標ですね。ちょっとふわっとしてますが。

KIBA:いや、言ってることは分かる。深層じゃ、お子さんを残してるのも大きいかも。

CUTT:なるほど。

KIBA:なんかのときに「あなたのおじいちゃんはね」って絶対言ってくれる。

CUTT:そうかもしれないですね。ぼく、今日KIBAさんとお話しさせていただくっていうのでテンション上がって、いろんな事を考えてきたんです。最近は”この世”と”あの世”について、結構考えていまして。

ぼくの解釈では言語っていうのは”あの世”のものなんですね。というか言語こそが”あの世”である。つまり、”この世”のものは実際に手に触れることができるもの、例えばこのイスは実際にここにあることは否定しようがないですよね。これは名前が付く前は”この世”のものですが、これを「イス」と呼んだり、いろんな言葉で名前を付けた時点で、ある種の霊的な価値が、ある種の”あの世”としての価値がここに加わるんです。

このイスには機能があるじゃないですか、座るっていう。でももし座れなくなったときに、”この世”のとしての在り方は全く変わらないのにそのイスはイスであり続けられるのだろうか、と。イスとしては呼ばれなくなって「ゴミ」っていう風に呼ばれたときに、”あの世”に属する言葉で”この世”の実際にあるものの我々の認知が変わるわけですよね。そういう力を持っているのを”あの世”と呼んでいて、言語が”あの世”を司るものであろうと。

この世のものって残らないじゃないですか。”あの世”に属するものが残るもの、永続できるものなんです。ライブの瞬間って残らないですよね。これは”この世”のものだから尊いとも言えます。同時に作品っていうのは”あの世”に属すので、残っていきますよね。今日お話しさせていただいて、その上でKIBAさんはこの世のものを楽しんで、この瞬間を生きていらっしゃるということをすごく感じたんです。

KIBA:ぼくは今の表現で言うと、あの世はもういいです。途中やっぱり残すことについて考えた時期もあったと思う。ぼくの中であの世に続くものが何かほしい、と。自分という、思いがこもったもの、残っていってほしいっていうのがあったけれども、いまはね、ぼくがこの世を楽しみたいっていうこと以外はどうでもいいんやと思ってる。もう死ぬのも近いからね。近いって言ったら変だけど。

CUTT:若い頃に比べたらってことですよね。

KIBA:そう、そんなに手が届かない所にいないから。ちょっと駆け足をしたらすぐ。

CUTT:ぼくもそう感じますから。

KIBA:ぼくは、俺が死んだ瞬間に地球が爆発しても別にいい、関係無い、くらいに思ってるから。ぼくがいる間にやれることをやれれば、それでいい。それが仮に残ったら、勝手に残ってろとは思うけれど、そこはぼくにとってはどうでもいいことなんです。ただぼくはその時までの間は、なるべく自分で自分に良いと思えるものをやっていきたい。

(文・構成=編集部/撮影=石川真魚)