『火垂るの墓』が7年ぶりに地上波放映 年齢と共に変わる「叔母さん」の正体とは?

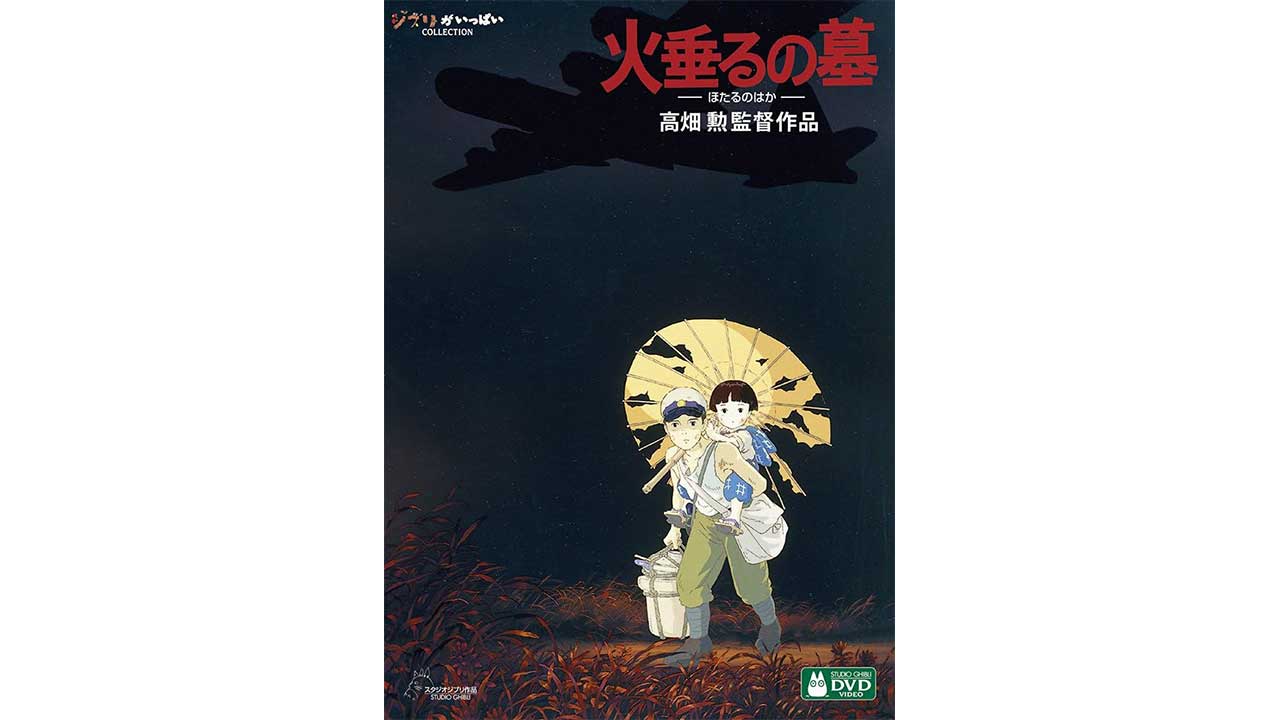

8月15日(金)は「終戦80年」ということで、久々に『金曜ロードショー』(日本テレビ系)で高畑勲監督の劇場アニメ『火垂るの墓』(1988年)が放映されます。2018年に亡くなった高畑監督の追悼記念以来、7年ぶりのオンエアとなります。

1988年4月に宮崎駿監督の『となりのトトロ』との二本立てで上映された『火垂るの墓』は、翌年8月に『金ロー』で放映されると大きな反響を呼び、90年代からゼロ年代にかけては2~3年ペースでヘビロテ化した夏の風物詩となっていました。子どものころに観た印象と、大人になって見返すと、ずいぶんと印象が変わる作品としても知られています。

しかし、近年では主人公たちの母親が空襲に遭って全身包帯だらけのミイラ状態になるシーン、妹の節子が栄養失調で痩せ細っていくシーンを、嫌う人たちが増えているようです。「子どもが観たらトラウマになる」というのが理由です。

子どもがトラウマを受けることを心配する人たちは、ロシアのウクライナ侵攻やガザ地区の爆撃のニュースも見せないようにしているんでしょうか。無菌状態で育てるほうが、よほど危険なんじゃないですかね。

防空壕に逃げてもダメだった焼夷弾の凄まじさ

直木賞作家・野坂昭如の実体験をベースにした『火垂るの墓』は、こんな物語です。海軍将校の長男として生まれた清太は、4歳になる妹の節子、優しい母親と3人で戦時下の神戸で暮らしていました。戦局は思わしくないものの、父のいる連合艦隊が鬼畜米英を撃退してくれると信じています。しかし、米軍のB29が投下した焼夷弾によって、清太たちの自宅も含めて神戸は街全体が焼け野原となってしまいます。

節子を連れて逃げ出した清太は無事でしたが、防空壕に避難していた母親は重い火傷を負ってしまいます。死者や重症者が溢れる街では病院は機能しておらず、まともな治療を受けられなかった母親は意識が戻ることなく亡くなります。清太と節子は、遠い親戚にあたる叔母さんのいる西宮で居候生活を送ることになるのでした。

戦争未亡人である叔母さんの愛想がよかったのは、清太たちが持ってきた食料がある間だけでした。食べ物がなくなると叔母さんは、清太と節子を「疫病神」扱いするようになります。空襲の凄まじさを知る清太は隣組の防火活動に参加しなかったのですが、そのことも反感をかったようです。

叔母さんの嫌味口撃に耐えかねて、清太と節子は近くの丘にある横穴で暮らし始めます。2人だけの自由気ままな生活です。夜の横穴で、ホタルが乱舞するシーンがとても美しく、ファンタジックに描かれています。

結末が悲惨であればあるほど、清太と節子が温かく、楽しい家庭を再現したこのシーンが強く印象に残ります。

意地の悪い「叔母さん」の正体

子どものころは「叔母さんはひどい」「清太と節子がかわいそう」と号泣した人も、大きくなると見方が変わります。「叔母さんは自分の身内を守ろうとしただけで、悪くない」と叔母さんを擁護するようになっていきます。大人になり、社会の一員になった証拠でしょう。社会に迎合することを拒んだ清太兄妹側に問題があった、と考えるようになっていきます。

岡山空襲で九死に一生を得た高畑監督ですが、『火垂るの墓』は「反戦映画ではない」とたびたび語ったことでも知られています。節子と清太が死ぬのは、終戦を迎えてからです。戦争がきっかけで清太たちは親と家を失ったわけですが、節子と清太を死に追い詰めたのはこの国の社会です。余裕のない社会は、すぐに異分子や社会的弱者を排除しようとします。

言ってみれば、態度を変える叔母さんはそんな社会の代表です。社会に抗って生きていくには、まだ兄妹は幼すぎました。高畑監督は戦争よりも恐ろしい、変容する社会そのものを描いたわけです。そして、誰もが意地の悪い「叔母さん」になりうるのです。高畑監督が「反戦映画ではない」と語っていた真意は、そこにあるんじゃないでしょうか。

アニメの清太とは違った現実の野坂昭如

原作者の野坂昭如は、テレビ朝日のディベート番組『朝まで生テレビ!』のコメンテーターとしておなじみでした。『生テレビ』で共演していた大島渚監督の結婚30周年パーティーに呼ばれ、酔っ払って大島監督に殴りかかったことでも有名です。アウトロー気質の作家でした。

劇中の清太と同じように、終戦直後の野坂少年は畑に実っていたトマトなどを盗んで食べていたと語っています。血のつながらない1歳4カ月になる養妹と一緒に疎開していたのですが、空腹のあまりに盗んだトマトは自分ひとりで食べています。妹が泣き出すと、叩いて黙らせることもしたそうです。

節子と同様に、その妹は栄養失調で亡くなっています。終戦から1週間後のできごとでした。野坂少年は罪悪感と同時に、足手まといがいなくなったという安堵感も覚えたとのことです。

現実の野坂昭如の戦争体験と『火垂るの墓』は大きく異なります。彼が書いた『火垂るの墓』は、徹底的に美化した兄妹愛を描いたものだったのです。せめて小説の中の自分も一緒に死なせることで、幼くして亡くなった妹を慰めようとしたのです。

この世でもっとも美しく、恐ろしい映画

六本木のアマンドで6時間でいっきに書き上げたという『火垂るの墓』と、米国人夫婦と交流することになる日本人家族を描いた『アメリカひじき』で直木賞を受賞した野坂昭如ですが、『火垂るの墓』を読み返すことはしなかったそうです。

高畑監督はそんな野坂昭如の心情を理解した上で、アニメ版『火垂るの墓』を完成させています。仲良くあの世へと旅立っていく兄妹を、耽美的に描いたアニメ版『火垂るの墓』を、野坂昭如はどんな気持ちで観たのでしょうか。『金ロー』でテレビ放映されるたびに、いたたまれない気持ちになっていたのではないでしょうか。

野坂昭如が贖罪の意識で書き上げ、高畑監督がファンタジックに撮り上げた『火垂るの墓』は、この世でもっとも美しく、もっとも残酷な映画の一本です。

子どもには『火垂るの墓』は見せたくないと言っている親たちは、せめて口のうまい政治家たちには騙されないだけの見識は持っていただきたいものです。誰もが「叔母さん」になりうるように、どの子も「清太」と「節子」になりうるわけですから。

(文=映画ゾンビ・バブ)