『もののけ姫』が業界にもたらした“蜜”と“毒” 宮崎駿監督の「声優」を使わない問題

宮崎駿監督の時代劇アニメ『もののけ姫』(1997年)は、それまでの日本のアニメーション映画の興収記録を大幅に塗り替えた194億円(現在は204億円)の大ヒット作です。最近では『鬼滅の刃』や『名探偵コナン』が興収100億円をバンバン越えていますが、当時は「もののけ姫現象」と大いに騒がれたものです。

製作に出資した日本テレビと電通による宣伝攻勢も、凄まじいものがありました。日本テレビは「公共の電波」であることを忘れたかのように、『もののけ姫』関連の番組を相次いで放映しました。糸井重里発案の「生きろ。」というキャッチコピーを謳った『もののけ姫』ポスターも、街に氾濫していた記憶があります。

そんな『もののけ姫』が、8月29日(金)の『金曜ロードショー』(日本テレビ系)で放映されます。今回で13度目のオンエアです。『もののけ姫』が日本のアニメ界、映画界にもたらした影響を考えてみたいと思います。

野生少女と大人の女性との板挟みになる主人公

自然と文明は共存できるのか。そんな環境問題をテーマにした『もののけ姫』は、こんな物語です。時代は室町時代中期。かつて朝廷との戦いに破れ、北方にある隠れ里で暮らすエミシ族。その一族の若者・アシタカは、タタリ神の呪いを受け、右腕に黒い痣(あざ)が残ります。死に至る強い呪いです。将来を約束していた里娘のカヤとも別れ、里を出ていくことになります。

呪いを解く方法を探すため、アシタカは西へ西へと向かいます。旅の途中、うさんくさい坊主・ジコ坊と知り合い、シシ神のいる森があることを教えられます。生き物たちの生と死を司るシシ神に会えれば、呪いを解いてもらえるかもしれないとアシタカは考えます。

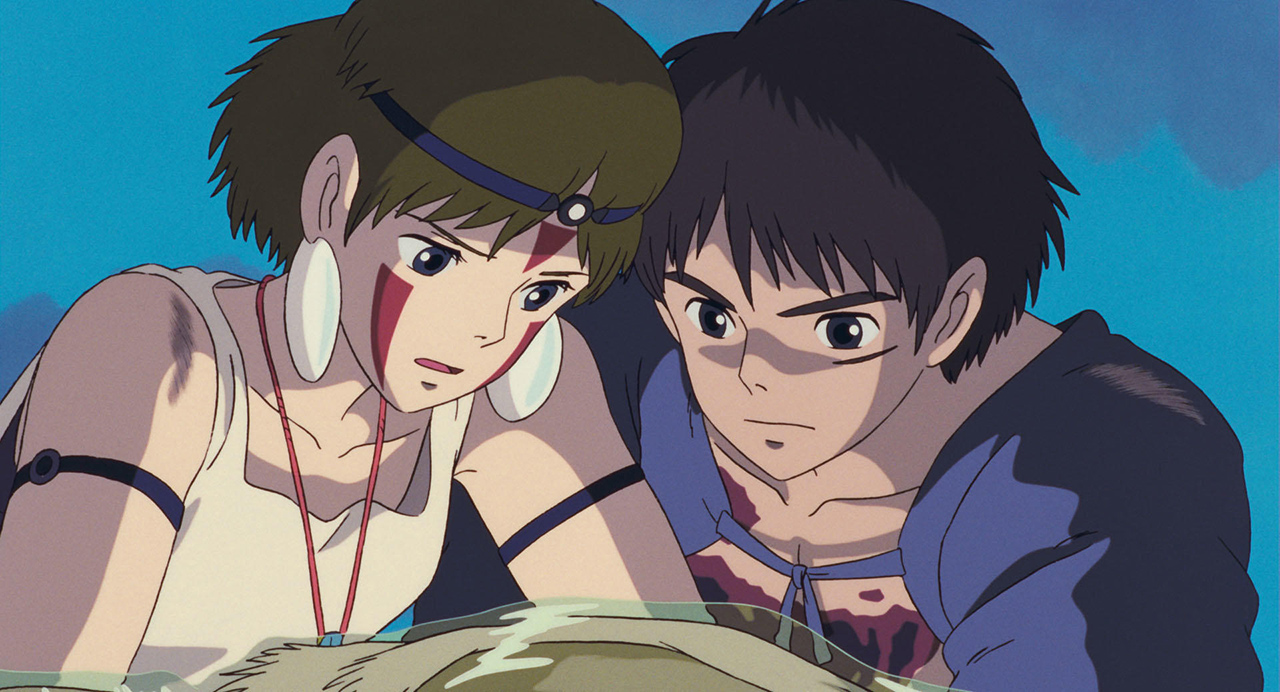

森に着いたアシタカは、そこで山犬に育てられた野生の少女・サン、さらには製鉄所「タタラ場」を営むエボシ御前とも出会います。シシ神のいる森を守ろうとするサン、シシ神の首を狙うエボシ御前という価値観の異なる二人の女性の間で、アシタカは板挟みになるのでした。

宮崎駿監督が考えたユートピア的世界

日本には、古くから「タタラ場」が実在していたことが伝えられています。エボシ御前を頭領とする「タタラ場」では、遊女として売られた女性たちが元気に働いています。牛飼いの男たちも、なんらかの事情で村にいられなくなった者たちでしょう。村を追い出されたハンセン病患者たちも、平穏に暮らしています。宮崎監督が考える、中世日本のユートピア的世界となっています。

日本史の授業では室町時代後期の1543年にポルトガル人が鉄砲を伝えたと習いましたが、宮崎監督はポルトガル人が伝えたよりも早く、日本では「石火矢」と呼ばれる火器があったことにしています。宮崎監督は事実を脚色し、ファンタジー世界に取り込んでいます。歴史的事実とフィクションとの融合が、宮崎監督はとても巧みです。

勧善懲悪ものになっていない点も、宮崎アニメならではの面白さでしょう。神を敬うことなく、自然を破壊し続けるエボシ御前ですが、彼女には人間社会の弱者たちを守るという彼女なりの「正義」があります。エボシ御前と京都の権力者たちの間を立ち回るジコ坊も、物語序盤でアシタカにシシ神の森があること教え、導いています。『君たちはどう生きるか』(2023年)の「アオサギ」のような存在です。

観るたびに、違った視点から発見ができるのも『もののけ姫』の魅力でしょう。

メインキャストには知名度のある俳優を起用

ここから今回の本題です。宮崎監督は『となりのトトロ』(1988年)ではサツキとメイのお父さん役に糸井重里を起用し、プロデュース作『耳をすませば』(1995年)ではノンフィクション作家の立花隆にやはり父親役を演じさせました。ユニークなキャスティングで驚かせてきた宮崎アニメですが、超大作『もののけ姫』では有名俳優を大挙して使っています。

ヒロインであるサン役の石田ゆり子は、すでに『101回目のプロポーズ』『美味しんぼ』(フジテレビ系)などのテレビドラマに出演し、若手女優として人気がありました。アシタカ役の松田洋治も、長渕剛主演の『家族ゲーム』(TBS系)などに出演し、演技派として注目されていた存在です。

エボシ御前は田中裕子、ジコ坊は小林薫と、それぞれ実力派俳優を起用。圧巻だったのは美輪明宏です。冷酷さと慈愛を併せ持つ山犬の「モロの君」を、もののけ感たっぷりに自分のものとして演じています。さらにエミシの里の長老・ヒイさまは森光子、猪神の乙事主は森繁久彌という芸能界のレジェンドたちを起用しています。

しかし、宮崎監督が本職の声優を避けるようになったのはなぜでしょうか?

司馬遼太郎に語った「娼婦の声」という言葉

宮崎監督は、若い女性の声優の媚びたような声が嫌いだと言われています。前作『紅の豚』(1992年)でヒロインのフィオ役のオーディションをしたところ、「ほとんどみんな娼婦の声」と宮崎監督が落胆して語ったことを、作家の司馬遼太郎は1996年に刊行された『国家・宗教・日本人』(講談社)の中で伝えています。今なら、かなり物議を醸す言葉でしょう。

石田ゆり子は、高畑勲監督の『平成狸合戦ぽんぽこ』(1994年)にも声優として出演していたことから選ばれています。冒頭に出てくるエミシの里のカヤとサンの二役を演じていますが、アフレコには苦戦しています。石田ゆり子は、途中で降ろされることも覚悟していたようです。

田中裕子もエボシ御前役をかなり苦労しています。ちなみにエボシ御前とキャラクターがよく似た『風の谷のナウシカ』(1984年)のクシャナ姫は、声優・榊原良子がきっちりと演じています。

ダイナミックな作劇と興収結果の前に掻き消された形となっていますが、『もののけ姫』で慣れない声優業に挑戦した人気俳優たちの評価は微妙なものがあります。

しかし、鈴木敏夫プロデューサーの意向もあるのでしょうが、メインキャストは知名度のある人気俳優を使うことが、大ヒットした『もののけ姫』以降のジブリ作品では通常化していきます。

賞賛と引き換えに「裸の王さま」化してしまう危険性

宮崎監督が声優ではなく、人気俳優を使いたがる理由には、長年にわたってアニメ作品がテレビ業界や映画界で格下扱いされてきたことに対する「リベンジ」もあるように思います。スタジオジブリがブランド化し、宮崎監督自身も「国民的アニメ作家」と呼ばれるようになり、人気俳優たちがこぞって宮崎アニメに出演したがるようになりました。

日テレや電通にとっても、都合がいいわけです。人気俳優がキャスティングされれば、それだけで話題性があり、宣伝などにも稼働してもらうことができますから。『もののけ姫』の成功パターンを踏襲する形で、次回作『千と千尋の神隠し』(2001年)はさらなる興収記録を更新します。

話題性を高める効果はある人気俳優の声優起用ですが、もちろん弊害もあります。俳優の顔がチラつき、アニメーション映像に集中できない可能性が生じます。しかし、国民的アニメ作家となった宮崎監督に、厳しい声を浴びせる人は今ではほとんどいません。

日本のエンタメ界で「神」のような存在になった宮崎監督が、「裸の王さま」にならないことを願うばかりです。

いつまでも解けない宮崎アニメの「呪い」

日本でアニメーション業界が成功した要因のひとつには、声優のキャスティングは基本的にオーディションを行なうなど、業界内の風通しのよさもあるように思います。日本の実写映画のキャスティングが、大手芸能プロダクションの強い影響下に置かれているのとは対照的です。

スタジオジブリの『もののけ姫』『千と千尋の神隠し』が空前の大ヒット作になり、全国にシネコンが次々と建てられ、日本の映画界はすっかり変わっていきます。『もののけ姫』の成功にあやかって、日本のメジャーなアニメ映画はすっかり人気俳優や人気タレントがキャスティングされるのが当然になっていきました。

こうして振り返ると、記録的大ヒットとなった『もののけ姫』は日本の映画界とアニメ業界に多大な甘い“蜜”をもたらしたものの、それはやがて死に至りかねない“毒”にもなるように思えてしまうのです。

自然と文明との調和をテーマにした『もののけ姫』ですが、アシタカの「呪い」が最後まで解けないように、環境問題はこれからもずっと続くものでしょう。同じように、映画のクオリティーを高めることと、宣伝にどれだけ力を注ぐのかということの関係性も、ずっとずっと続く命題なのかもしれません。

(文=映画ゾンビ・バブ)