震災10年後の福島をいまこそ描く 映画『こんな事があった』松井良彦監督インタビュー

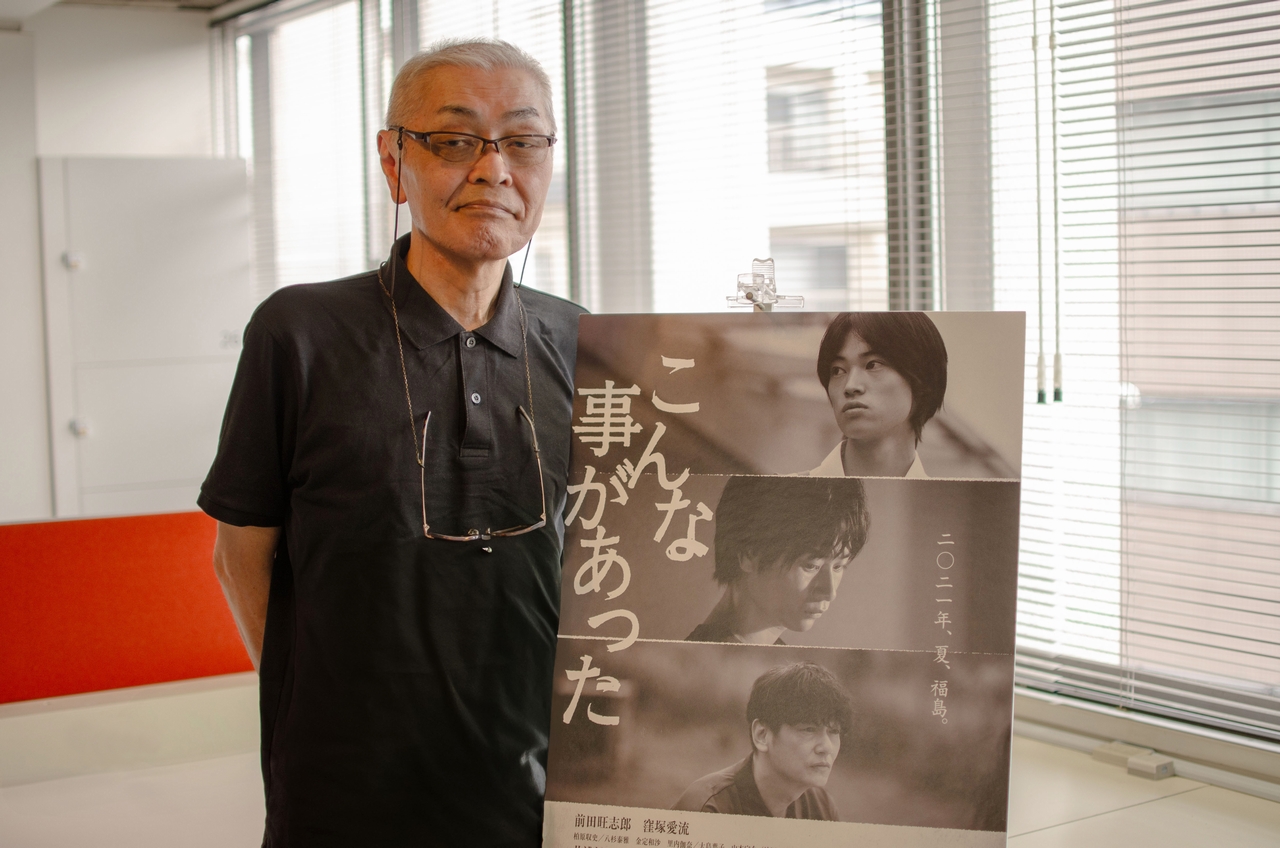

いまなおカルト的人気を誇る問題作『追悼のざわめき』で知られる松井良彦監督の、18年ぶりとなる最新作『こんな事があった』が話題を呼んでいる。石井聰亙(現:岳龍)らとともに70-80年代を牽引したインディーズ映画界の雄が、いまなぜ「反原発」なのか――。寡作なあまりになかば“伝説”とも化している鬼才監督に、作り手としての矜持と“空白の18年”について聞いた。

<プロフィール>

松井 良彦(まつい・よしひこ)

1956年生まれ。兵庫県西宮市出身。75年に、石井聰亙らと自主制作映画集団『狂映舎』設立に参加。雑誌『ぴあ』主催のオフシアター・フィルム・フェスティバル(現在のPFF)入選を果たした79年の初監督作『錆びた缶空』で、審査委員長だった大島渚の知己を得、寺山修司とも親交を深める。88年に発表した第3作『追悼のざわめき』は、04年に閉館した中野武蔵野ホール歴代最多の観客動員数を記録。その過激な描写を巡り、国内外で一大センセーションを巻き起こした。

事故への怒りと 表現者としての使命感

――前作『どこへ行くの?』から18年。題材としてなぜいま、福島を描こうと?

松井 まぁ、話せば長いんですけど、福島には知人・友人がたくさんいて、震災前からよく遊びに行っていたんですよ。人はみんな大らかだし、風光明媚で食べものも美味しいしね。なのに、そんな居心地のよかった土地に、“3.11”のあの事故が起きて、あちこちに放射性物質が飛散した。しかも、それらを無毒化するには、100年、1000年単位の膨大な時間がかかるという。まずそのことに「これはもう、とんでもないことだ」と、単純に怒りが沸いたんです。

――その怒りが、作り手としての原動力に?

松井 怒りもそうですが、なにより表現者としての使命として、って感じですよね。僕自身も、95年の阪神・淡路大震災で実家が全壊するという経験をしていますが、あのときは廃墟を前にしても「いずれは復興できるだろう」とまだ思えた。でも、福島はそうじゃない。公共交通機関の再開を待って、実際に瓦礫だらけの街を見て歩いて、そのうえに原発事故ですから…放射能の恐ろしさなどをあらためて感じました。ここで動かなかったら、お世話になった大島渚さんにも、きっと天国で「なにやってんだ、お前!」と殴られるなって。

――脚本を執筆するにあたっては、どのようなリサーチを?

松井 福島の友人たちに誘われて参加した国会前のデモで、彼らの友人・知人らと多くの出会いがありましたし、現地まで行けるようになってからは、月に一度ぐらいのペースでいわき市まで足を運んで、いろんな人や場所をあちこち紹介してもらったりしましたね。

物語の中心に“家族”を据えたのは、実際にお話をうかがった何人もの方が一家離散に直面しているという現実を知ったからです。「反原発」のシュプレヒコールをあげる映画にするよりも、家族が壊れていくさまを心情豊かに描いたほうが「なぜ壊れたのか」という、その背景にある原発事故に目を向けてもらえる、と思ったからなんです。それに家族はみなさんが持っている共通項ですから、気持ちも入りやすいだろうと。

――劇中で描かれるエピソードもそうやって聞き取った実話がもとになっている、と?

松井 そうですね。たとえば、大島葉子さんが演じる真一の母親の症状などは、実際に多くの患者さんを診てこられたお医者さんからうかがった話です。PTSDによって若年性認知症のような症状が出たり、精神的なバランスを崩して性依存に陥ったり、ほかにもさまざまな症例があるようです。僕としては、そういう一見しただけではそうと見えない内面こそを描きたい。あの事故が残した傷痕は、なにも“奇形の花”のような現象として表に出ているものだけじゃないですからね。

――とは言え、当事者のなかには「忘れたい」「波風を立ててほしくない」という人も少なからずおられますよね。そういった方々とはご自身で対話をされたりも?

松井 しましたよ。「僕の試みに反発を持っている人がいたら紹介してほしい」と、僕のほうからお願いして、実際にお会いもして。そこでは「もう触れないでほしい。だから、私は協力しない」とハッキリ言われました。もちろん、多くの人が原発の恩恵に与ってきた。それまでの経緯を考えれば、その方の気持ちもすごくわかる。けど、そこから目を背けたところで問題の解決には決してならない。「特定帰還居住区域」の双葉町などでは、仮に避難指示が解除されても、道路の側溝にガイガーカウンターを近づければ依然として高い数値が出る、という現実もあるわけでね。

キャスティングは 意外なほどスムーズに

――豪華な顔ぶれがそろったキャスティングについては、どういった流れで? 題材がセンシティブなだけに、なかなか一筋縄ではいかないのではないか、とも想像しますが。

松井 僕も最初は「題材が題材だけに、有名な俳優さんはきっと誰も出てくれないから、下北沢でがんばってる役者さんにお願いするか」と思ってたんですけど、フタを開けてみたら、すんなり決まって(笑)。前作『どこに行くの?』で主演をしてくれた柏原(収史)くんは、まだ脚本も完成する前の構想を話した段階で「それは松井さんにしか作れない」「やりがいがあります」って、即決でOKをしてくれました。

――主演の前田旺志郎さん、窪塚愛流さんのお二人はどのように?

松井 前田くんは、もともと警察官役の近藤芳正さんとお仕事をしたくて、事務所と交渉をしていたら、先方から「この前田旺志郎は、どうですか」と逆にオファーをいただいて。愛流くんについても、井浦くんが僕の作品を好きでいてくれていると聞いて、彼の事務所に話を持っていったときに「期待の新人がいるんです」と紹介されたのが、愛流くんだったんです。

――ちなみに、クランクインまでに12年もの歳月がかかったというのは、端的に製作費をすべてご自身で工面されたという事情によるものですか?

松井 もちろん満足のいく脚本に仕上がるまでにもかなり時間はかけましたけど、理由の大部分はまぁ、お金です。だからその間は来るもの拒まずで、仕事は何でもやりましたよ。ただ、僕自身は映画のために、家庭や自分の人生まで犠牲にする気は毛頭ない。「自己資金で撮った」と言うと、「ヒットしなかったら大変じゃないですか」と心配してくださる人もいるんですけど、仮にお客さんが入らなくても、それで生活が立ちゆかなくなるようなことにはならないようにしています(笑)。

――日々の生活基盤をしっかり築いたうえで、作りたいものを作られている、と。

松井 こういう言い方をすると語弊があるかもしれないけど、僕にとっては映画がすべてじゃない。あくまで、生きてることがすべて。家族や親族とのちょっとした幸せが第一優先なんですよ。もちろん映画を撮るとなったら、魂も込めはするけれど、それで日常に支障をきたすようでは元も子もない。考え方は人それぞれですから、なかには私財をぜんぶ投げ打ってまで撮るって人もいますけどね。

――表現者として、長きに渡って作品を世に出せていないことに焦りなどは?

松井 全然ないです(笑)。人は人、ですから。焦っても仕方ない。世間では「伝説の監督」と言ってくださる人もいますけど、僕自身にそんなつもりはまったくない。やっぱり自分の作品の最初の観客は、まず自分。そこで「面白かった」と思えるようなものにするには、納得できる制作環境といいモチベーションでないといけない。そうでないと気持ちも乗らないし、いい映画にもきっとならないと思うんでね。それこそ『追悼のざわめき』の直後には、いくつかの企画をいただきました。でもそこにはショッキングな暴力や差別心だけをフィーチャーしたような、意味もなく人を殴ったり蹴ったりするようなものも多かった。僕は、そんなものには、まったく興味はない。僕が描きたいのはまず人の気持ちであり、愛なんでね。

思いを伝えることを 怖がらないでほしい

――対外的の“空白期間”にも、企画の構想や脚本の執筆はコンスタントに?

松井 ぜんぶで10数本。いまでも通用する普遍的な題材に絞っても、5、6本はあるんじゃないかな。ただ、そのなかでいちばん撮りたいのが明治時代を舞台にした話なんで、もし撮るとなればそれなりのセットも組まなきゃいけない。脚本はみなさん褒めてくださるけれど、実際にかかるセットや美術費の話になった途端に企画自体が進まなくなる。そんなことの繰り返しです。

――たとえば、それを小説など映画以外のメディアでまず出すといった選択肢は?

松井 考えてないです。なんとか撮りたいとは思っているし、決してあきらめているわけでもないですけど、動かないときは本当に動かないんでね。まぁ、物事は「果報は寝て待て」じゃないけども、ヘタにジタバタ動かないほうがいいことのほうが多い。どうなるかはまだわからないけど、いまちょっと、そういう“いい波”が生まれつつあるような気もするんでね。

――それは楽しみです。そんな“泰然自若”を貫く松井監督には、昨今の映画業界はどう映っていますか? ヒットするのはアニメばかり。インディーズ界隈にも昔ほどの元気はありません。

松井 「これを言ったら嫌われる」みたいな自己抑制が利きすぎている気はしますよね。世の中に対する不満は、大なり小なり誰にだってあるはずなのに「表に出したところで、どうせ解決しないでしょ」と、ヘンに達観しちゃってる。作りたいもの、やりたいことがあるなら、思いを伝えることを怖がらないでほしいな、と個人的には思います。貪欲なまでに、ああしたい、こうしたいという願望を訴え続けていれば、それを“熱意”と受け留めて、手を差し伸べてくれる人だって、どこかにはきっといますしね。

――では最後に、監督として新作『こんな事があった』に込めた思いをいただけたら。

松井 あの事故は、広島や長崎と同じくらい、絶対に忘れてはいけない悲惨な出来事のひとつ。ひとたび事故が起これば、それまでの日常が壊されるだけでなく、子々孫々に至るまでの禍根を残す。一人でも多くの人が、その愚かさに気づいてくれることを願っています。アキラを演じると決まって、自ら福島へと足を向けてくれた前田くんも言っていましたが、あの事故は「まだ何も解決していない。いまも続いている」と。この作品が、そのことに目を向けるひとつのきっかけになればうれしいです。

(文=鈴木長月)

<インフォメーション>

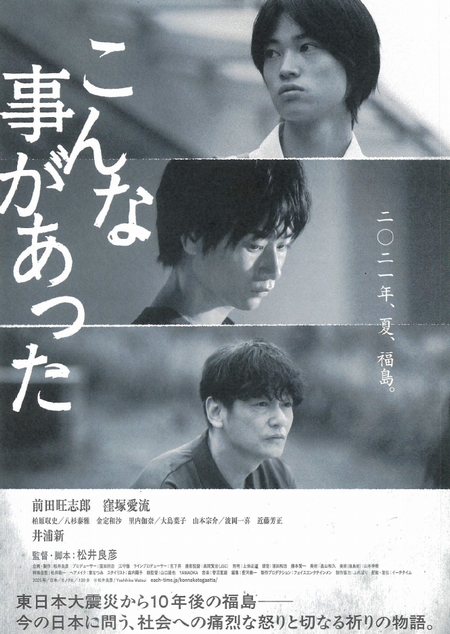

『こんな事があった』

新宿K’s cinemaほか全国順次公開中

原発事故から10年後、2021年の福島を舞台にした3つの家族に起こる喪失と出会いの物語。亡き母との思い出を胸に秘めて、帰還困難区域をさまよう17歳のアキラ(前田旺志郎)は、サーフショップを営むミツオ(柏原収史)らと出会い、徐々に心を開いていく。一方、そんな彼を心配する友人の真一(窪塚愛流)もまた、ともに暮らす父・篤人(井浦新)にも吐き出せない大きな苦悩を抱えていて…。18年ぶりに沈黙を破った松井監督が、モノクロームの映像に込めた怒りと祈りに、刮目せよ!!

公式サイト:https://each-time.jp/konnakotogaatta/

X:https://x.com/konnakotogaatta

企画・製作・監督・脚本:松井良彦

出演:前田旺志郎/窪塚愛流/井浦新

柏原収史/波岡一喜/近藤芳正ほか

制作プロダクション:フェイスエンタテインメント

配給・宣伝:イーチタイム