『べらぼう』蔦重、徳川家を巻き込んだ出版、文書をめぐる詐欺、改ざん事件の真相

──歴史エッセイスト・堀江宏樹が国民的番組・大河ドラマ『べらぼう』に登場した人物や事象をテーマに、ドラマと史実の交差点を探るべく独自に考察。

『べらぼう』第4回も楽しく拝見しました。その前回の内容については、次回の解説と合わせてお話していきましょう。

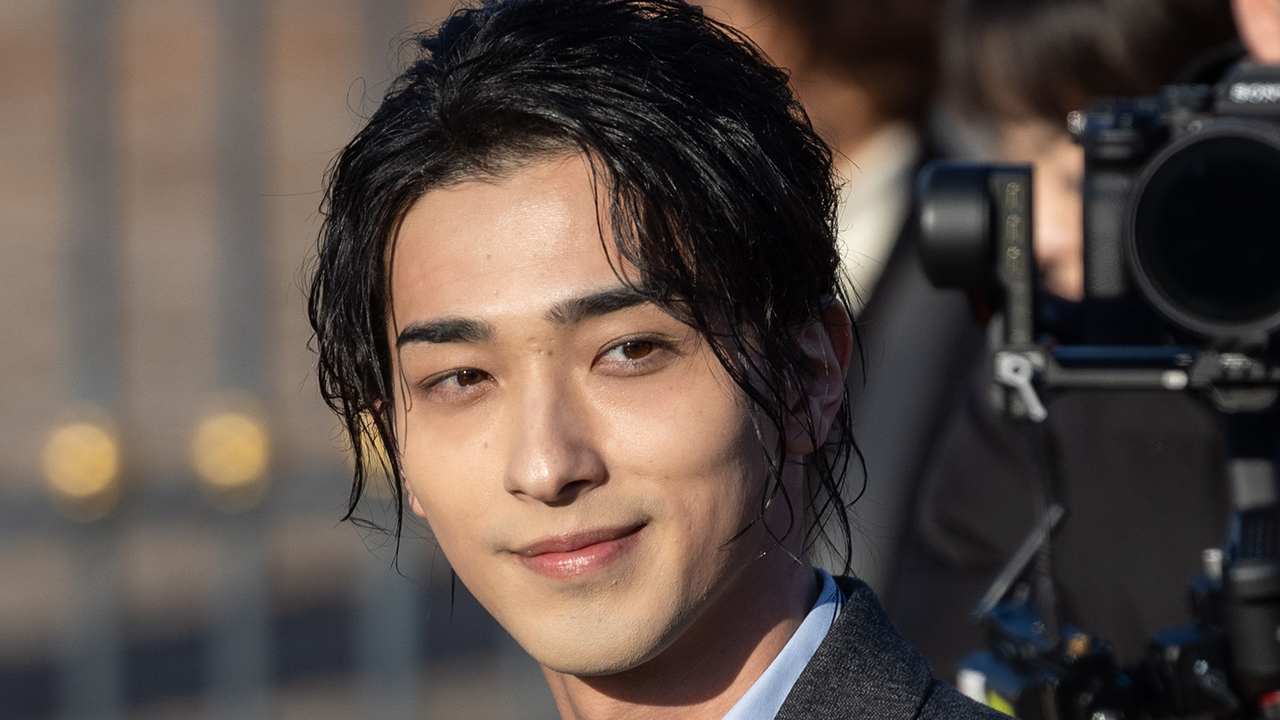

次回の内容は「蔦重(横浜流星)は鱗形屋(片岡愛之助)のもとで働き、のれん分けで本屋になる道を選択しようとしていた。そんな中、唐丸(渡邉斗翔)はある男にしつこく脅されていた…」とのことです。

前回は、蔦重が錦絵の版元(板元)として有名な西村屋与八(西村まさ彦さん)の協力を得て、奔走。吉原がプッシュする花魁に、呉服屋が売り出したい新作の着物を着せたファッションカタログのような錦絵集『雛形若菜初模様』を実現させ、平賀源内先生からいただいた「耕書堂」の堂号で見事に版元デビューを遂げた……と思いきや、制作発表の場に現れた鱗形屋の孫兵衛たちが蔦重に浴びせたのは「お前は正規の版元ではないから、本など出せない」という理屈の冷や水だったのでした。

それにしてもあれだけブチギレていた蔦重が、鱗形屋の食わせ物の旦那・孫兵衛にもう一度接近していく、とは面白くなりそう。

ということで、次回以降のドラマでも深堀りされていくとは思いますが、前回の補足も含め、お話していきましょう。

まずは版元問題から……。

「耕書堂」の印はなせ押されなくなったのか?

江戸時代の江戸で何かの本を出版したいとなれば、ドラマでも触れられたとおり、同業者たちの了解を得なくてはならないのです。『雛形若菜初模様』は実在の錦絵集で、安永4年(1775年)から天明元年(1781年)にかけて出版されたシリーズもので、いわば富裕層の女性に向けたお正月向けのファッションカタログでした。

ちなみに長屋に暮らしているような本当の庶民が着物を新調できたのは一生涯で数回あればいいほうだったといわれていますから、お正月の晴れ着を毎年新調できるのも良いとこのお嬢さま、奥さまに限った話です。

しかし、この『雛形若菜初模様』も最初の数年くらいは、蔦重が経営する「耕書堂」の印が押されていたのに、その後、なぜか押されなくなった……というちょっとした歴史ミステリーがあるわけですね。

ドラマではここに着目し、「耕書堂」のハンコが押されなくなった理由を、出版業界の新星・蔦重に警戒する鱗形屋の又兵衛による陰謀ということにしたわけですが、正解がわからないマニアックな史実をドラマティックに演出できていて、センスを感じます。

しかし史実で見る限り、蔦重が「耕書堂」の号を使い始めたのはドラマよりも数年以上前のこと。記録によれば、安永元年(1772年)に吉原大門(よしわらおおもん)のそばに貸本屋を開いた時から使ったそうなので、命名は源内先生ではなさそう(ちなみに安永元年は田沼意次が老中になった年です)。

西村まさ彦さん演じる西村屋与八についても、彼は初代・西村屋与八でしょうか。二代目は鱗形屋の旦那こと孫兵衛の息子が養子に入ったのですが、孫兵衛の子どもという感じではなかったので……。

それから、ドラマの蔦重が直面した出版業界の「掟」が、まるで現在の取次と出版社の関係のようだ! と筆者の周辺では話題になっていて苦笑しました。

現代でいう出版社の同業者組合が、江戸時代では「本屋仲間」に相当すると考えてよいでしょう。日本の古典、漢籍など学術書なら「書物問屋」、いわゆる黄表紙などのエンタメ本を出したいのなら「地元本屋」に所属するところから始めねばなりません。そして他の同業者たちから本の内容のチェックを受け、お上(幕府)の出版取締令の内容に引っかからないかを吟味してもらう必要がありました。

江戸、大坂、京都にはそれぞれ本屋仲間が存在し、その土地で出版したいのであれば、そこで新たに本屋仲間に加えてもらう必要があります。また、大坂で出た本を江戸で売りたいときには、大坂の版元からその本の版権を買い取るところから始めなくてはなりません。

……というように、現代以上に煩雑な根回し・段取りが必要だったのですが、安永4年(1775年)5月には都市ごとに出版権が違うということを逆手にとった詐欺事件が、江戸の鱗形屋で発覚したのでした。

以前のコラム連載でも触れたので繰り返しになりますが、鱗型屋の手代(使用人)・徳兵衛が、大坂の版元の作品をタイトルだけパクって出版していたのがバレて大問題になったという話です(が、このあたりはドラマでも詳しくやると思うので、今回は控えます)。

このとき、鱗形屋の徳兵衛は江戸から追放刑となり、主人の孫兵衛も連帯責任で罰金刑をくらっています。そして春と秋の年2回出版されていた「吉原細見」も出版できないというので、史実では孫兵衛と蔦重はまだ仲がよかったので、蔦重が鱗形屋の専売のようになっていた「吉原細見」出版にスムースに参入できた……らしいのです。その後は落ち目の鱗形屋と、昇り龍の耕書堂でバチバチの抗争が始まるわけですが。

田沼意次による文書の改ざん

さて、江戸城サイドにも田沼意次(渡辺謙さん)が吉宗公の文書を源内先生に改ざんさせて、「御三卿」の一翼・田安家のお取り潰しを始めた……というのが前回のもう一つの見どころでしたね。このあたりは歴史には残っていない話、つまりフィクションと考えていただいてよろしいのですが、史実でも安永3年(1774年)9月、田安家を継いだばかりの治察が若死にしており、お家騒動は起きています。

のちの松平定信こと賢丸(まさまる、寺田心さん)の実兄が治察だったのですが、当主が跡継ぎもいないまま急死し、普通ならば絶家=お取り潰しが行われても仕方ない中、史実では田安家は当主不在のまま約15年を経過して存続しました。

このあたりはそれこそ8代将軍・吉宗公のお身内――田安家は、吉宗の次男で、9代将軍家重の弟にあたる徳川宗武を祖とする家柄なので、おいそれと誰も手を出せなかったのでしょう。ちなみに後年の話ですが、松平定信は江戸の田安家から白河藩に入り、藩の財政を商工業ではなく、あくまで吉宗が好んだ農業中心と倹約による立て直しで復活させています。

その手柄をもとに彼は江戸の中央政界に復帰するのですが、その時、多くの大名たちにとって「目の上のタンコブ」的存在と成り果てていた田沼意次を追い落とすため、田安家と同じ「御三卿」の一橋家の治済(11代将軍・家斉の父)に接近したといわれています。

一橋治済(生田斗真さん)は、ライバルである田安家の勢いを削ぐため、田沼と組んで賢丸時代の定信を地方追放することに協力したようですが、その旧敵にも松平定信はあえて接近し、田沼を追放するための仲間を得ていくのです。田安家当主にも治済の息子の一人・斉匡が入ることになりました。

ちなみに松平定信も、徳川宗家に近い高い身分の大名しか入ることを許されない「溜間(たまりのま)」に入る特権を得ようと、田沼意次に賄賂を渡し、積極的なロビー活動を展開したとされます。一筋縄では生きていけないのが最上流の武家社会だったということです。

前回には石坂浩二さん演じる松平武元が、貴重なひすいの香炉を高位の奥女中・高岳(冨永愛さん)に賄賂として渡すシーンもありました。すでに大奥の女中たちの顔色をうかがわなければ、誰ひとり政権を維持できなかったといわれる時代です。しかし、奥女中に取り入るにも正式なお作法があって、まず奥女中の実家に貢物とお願いの要旨を伝え、実家から奥女中にこういう陳情があったという取次がなされたそうです(中瀬勝太郎『徳川時代の賄賂秘史』。著者は日本初の公認会計士だとか)。

しかし、ドラマでは吉原より、江戸城のキャラクターのほうが史実の合間を自由に描いている印象です。この辺のあれこれもドラマではどう描かれるのか、今から楽しみですね。

(文=堀江宏樹)