『べらぼう』小芝風花、名跡・瀬川への襲名と悪徳高利貸しへの身請け、そして“不吉な名跡”と言われる本当の理由

──歴史エッセイスト・堀江宏樹が国民的番組・大河ドラマ『べらぼう』に登場した人物や事象をテーマに、ドラマと史実の交差点を探るべく独自に考察。

前回(第7回)の『べらぼう』も面白かったですね。蔦重(横浜流星さん)は地本問屋の仲間に加えてもらうため、通常の2倍売れる「吉原細見」を作ろうと、既存の「細見」のあり方を徹底的に見直し、情報満載で正確なのに、安くて、薄くて、見やすいバージョンを作り上げていました。

さらに懐から取り出した「細見」を地本問屋の人々にプレゼンする蔦重の姿は、まるで茶封筒から薄くて軽いMacBookAirを取り出してみせたスティーブ・ジョブズのようだ!と筆者の周辺では話題になりました。いい例えすぎて笑ってしまいましたが……。

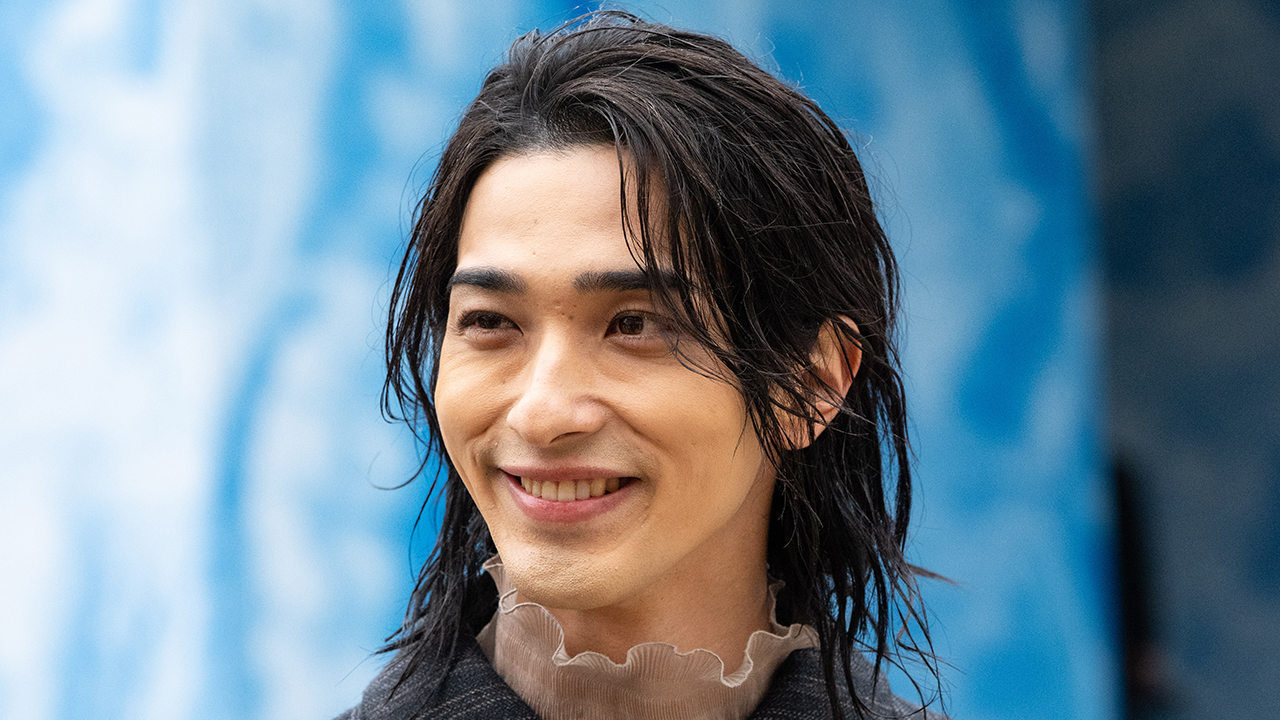

何をやっても好感度が高く描かれる蔦重と、それとはまるで正反対の役割を与えられ、しかも好演しているのが、鶴屋喜右衛門役の風間俊介さんですね。やさしい笑顔なのにまったく目が笑っていないというアレ。この二人が一緒の空間にいると、バチバチと火花が飛んで見える気がしてしまいます。

とにかく「吉原細見」を売りたい蔦重を応援しようと、「名店」松葉屋お抱えの遊女・花の井(小芝風花さん)が、しばらく途絶えていた瀬川の名跡を自分が継ぐと宣言していました。大名跡が復活したときの「細見」はすごく売れるからだそうです。

「伝説の遊女」の源氏名=名跡は、歌舞伎役者や大奥の女中などのように代々受け継がれていくものでしたが、瀬川の名前を継ぐ者が長らく現れなかったのは、先代の瀬川が自殺したから。名前を継ぐと運勢も引き継いでしまうという運命論が信じられていた当時では、あえて瀬川の名跡を引き受ける花の井は、まさに「男前」というか、剛毅な振る舞いでしたね。

瀬川の名を継いだ私が、でかい身請け話を決めて、名前につきまとう不運を跳ね返すと豪語する花の井でしたが、実際、史実でも安永4年(1775年)、松葉屋の瀬川という遊女が、鳥山検校(とりやまけんぎょう)という人物から1400両という大金で身請けされた記録が残ります。ドラマの次回予告で、禿頭(とくとう)の市原隼人さんが映っていましたが、彼こそが「盲目の大富豪」こと鳥山検校なのでしょう。

江戸時代中期の1両の現代での価値については、現在の7万円くらいで試算することが多く、それで計算すると、1400両=現在の9800万円。身請け金は遊女の懐には全く入らず、もう売春を行わないで済む自由の身の上になるための対価でしかありませんでしたが……。

それにしても鳥山検校は、なぜそれほどリッチなのでしょうか?

彼は現在の言葉でいう視覚障害者の男性たちだけで組織された「当道座」のトップのひとりです。当道座とは、古くは南北朝時代にまでさかのぼる視覚障害者男性の自助組織で、その女性版が「瞽女座(ごぜざ)」。

江戸時代の当道座は、徳川将軍家の庇護のもと、琵琶法師、琴の奏者などの音楽家、按摩(あんま)や鍼灸治療を行う医療従事者たちが所属していました。当道座はピラミッド型の身分組織で、頂点が検校で、底辺が座頭(ざとう)です。かつては勝新太郎さん、近年では北野武さんも演じた『座頭市』も、当道座に属する按摩師という設定でした。彼らには、高利貸しを営む権利も公に認められていて、鳥山検校はおそらくそれで立身したのでしょう。

当道座には所属するだけで、4両も必要でした。先述の江戸中期の1両=現在の7万円で換算すると28万円程度。そして当道座の頂点・検校になるには、なんと719両もの金を積むことが必要で、これは現在でいうなら5000万円あまり。しかし、1両=1石で、1石とは当時の成人男性の1年分の食費くらいなのですね。当道座への「入会金」4両でも4年分の食費ですから……。同様に考えていくと、検校になるには、現在の庶民の感覚だと1億円くらいは必要だったと思ったほうがよさそうです。

なお、史実の鳥山検校が、五代目・瀬川を落籍した時、何歳だったかはよくわかりませんが、彼は悪い噂もたちまくりの悪徳高利貸しだったのだそうですね。いわば現在の闇金業者といえるでしょうか。

瀬川の身請けと彼女の行く末

彼は高利貸しの権利を駆使し、おそらく自身が検校に成り上がるための費用も賄えば、吉原で大豪遊する費用、瀬川の身請け代も稼いでいたわけですね。ドラマの「五代目・瀬川」の身請け相手は、今で言えば『闇金ウシジマくん』的な盲目の半グレだったようです。

それでもしばらくは、瀬川が大金で身請けされたことで江戸っ子たちの話題はもちきりで、瀬川を主人公にした(だけで、内容は完全フィクションの)歌舞伎なども複数本、作られたくらいでした。

しかし、実際の瀬川の幸福は(あったとしても)ごく短く、身請けされてから早くも3年後の安永7年(1778年)、幕府から睨まれていた烏丸検校は他の闇金業者とともに全財産没収されており、その後の鳥山検校、そして瀬川がどうなってしまったかはまったくの不明なんですね。やはり瀬川という名跡は不吉だった……と、まとめずにはいられない終わりを迎えてしまったのでした。

ちなみにドラマでは「五代目・瀬川」となっていますが、この問題については往年の江戸時代研究家・三田村鳶魚(みたむらえんぎょ)が、大正14年(1925年)に出版した『鳶魚劇談』という著作で考証しています。そして、ドラマで小芝風花さん演じる瀬川は「少なくとも7代目では?」という説を提唱しているんですね。

三田村鳶魚いわく、宝暦5年(1755年)に、「江市屋(えいちや)」という豪商に身請けされた通称「江市屋瀬川」が5代目(余談ですが、江市屋の正体は、とある大藩のご家老さまで、世間の批判を交わすための工夫だったともいいますね)。

そして安永4年に鳥山検校から身請けされた通称「鳥山瀬川」が6代目だとされてはいますが、この5代目と6代目の間に、もう一人、別の瀬川がいたというのです。

三田村がそう考える根拠は、大の史料マニアの三田村も信頼に足ると考える史書『続談海(ぞくだんかい)』――江戸中期~後期にかけての政治経済、さまざまな話題をまとめた書物の宝暦8年(1758年)3月の項目に、「新吉原松葉屋瀬川と申す遊女、当年19歳で大評判だったが自害。馴染客がいたが、朝に帰られた後に自殺(要旨)」とあるのだそうです。吉原で遊女の勤めは十代後半に始まるので、数年間でのスピード出世だったといえるでしょう。

つまり、前回のドラマの花の井が語っていた自害した先代とは、このごく短期間で吉原トップの大名跡・瀬川を名乗れるほどに成り上がった19歳の遊女のこと。しかし彼女は流れ星のように輝いたが、一瞬で燃え尽きてしまったという逸話を踏まえていたのかもしれません。

そうなると、ドラマの「五代目・瀬川」は実際は7代目、あるいはそれ以上ということになるのですが、そういうふうに「◯代目」という名乗りに諸説あるのは、売れている時節にしか注目されず、その後の人生はまったく顧みられなくなる遊女稼業の裏面を象徴していると思えてなりません。

実際、ドラマの「五代目・瀬川」こと「鳥山瀬川」も、鳥山検校の没落後にどうなったかは史料上わからないのですが、ドラマからもそれっきりで退場するわけではなく、吉原に戻ってきて蔦重の傍で、ひきつづき活躍してくれるのではないでしょうか……。籠の鳥だった花魁時代とはうってかわって、自由に飛び回ってほしいのですが、人情家の女性として描かれているので、没落した鳥山検校の世話女房をやってしまいそうな気もしますが。

(文=堀江宏樹)