『べらぼう』600石でも安定しなかった森忠右衛門の生活と検挙される鳥山検校が大金を稼げた本当の理由

──歴史エッセイスト・堀江宏樹が国民的番組・大河ドラマ『べらぼう』に登場した人物や事象をテーマに、ドラマと史実の交差点を探るべく独自に考察。

前回・第13回の『べらぼう』「お江戸揺るがす座頭金」では、旗本・森忠右衛門(日野陽仁さん)なる人物が登場し、息子を良い職に就けてやりたいという親心から借金してしまったが最後、親子ともども没落して涙、涙……という一幕がありました。

信じられないような話ですが、森忠右衛門は実在の人物で、ドラマでも紹介されたように小姓組で長年勤めたベテランでした。小姓組とは将軍家の最側近集団です。秘書的な役割から、江戸城で行われる儀式のサポート、将軍が外出する際には護衛を担当するなど、将軍家に日夜奉仕していました。

そもそも旗本とは、将軍直属の武士団の中でも、将軍にお目見えする(=拝謁する)権利を持つ、特に高位の武士を指します。人数的には江戸時代を通じて5000人前後いたようですね。

身分的にいうと旗本の格下にあたるのが、御家人です。御家人は将軍にお目見えすることはできません。また、御家人の人数はだいたい1万7000人前後でした。

これら旗本・御家人の合計2万2000人に、彼らが雇う武士ではない奉公人たちを入れると、ドラマの中にもセリフで出てきた「旗本八万騎」という概念が成立する……ともいわれています。

まぁ、日本史の中で「八」という数字は「途方もないくらい多い」という意味で口語的に使われてきましたから「旗本八万騎」も「数多い家臣たち」くらいに捉えていただいてOKだとは思います。

ちなみに御家人は最高260石取りまでで、旗本は最高9999石取りまで(1万石取り以上が大名)。そして、問題の森忠右衛門の石高は600石だったのですね。

前回は田沼意次(渡辺謙さん)と他の老中たちが米の価格統制や経済政策についてモメるシーンも印象的でしたが、それと関連してお話すると、将軍直属の武士である旗本・御家人といった人々の収入は、幕府から与えられた領地における米の取れ高にも左右されるのです。

600石といえば、1石=1両の原則、そして江戸時代中~後期の1両=現在の7万円のレートで換算すると年収4200万円となるのですが、江戸時代のルールとして「四公六民」――領民が6割、領主は4割という原則もあって、森忠右衛門の年収は標準的な収穫があった年で現在の2520万円程度。当時――つまり西暦18世紀後半は、日本だけでなく、世界的に天候不順で凶作だった記録がありますから、森家の収入も目減りしがちで、多少心もとないところがあったのではないでしょうか。

それでも高収入だと思えるかもしれませんが、森の場合は小姓組のベテランという社会的地位がありますし、仕事に必要な経費はすべて自腹で賄う必要があります。

またこのクラスの旗本ですと、屋敷は最低でも500〜600坪はあります。屋敷は幕府からの無償貸与でしたが、この規模の広さの屋敷での生活を維持する光熱費、修繕費、おまけに大勢の召使などの人件費までを、旗本は自身や家族たちの生活費用にプラスして考える必要があるのです。

旗本としての業務に必要な武士やスタッフだけでなく、住み込みの使用人の給料、生活費用なども主人である森家が負担せねばならず、これがなかなか大変でした。

なぜ蔦重は自分の家を持つことができたのか?

18世紀ともなると物価は上昇する一方でしたし、米の値段は下がる一方。そんな中にあっても、『べらぼう』でも吉原の遊女屋経営者たちが三味線や浄瑠璃などのお稽古ごとに精を出しているように、武士たちの間でもこの手の娯楽は大流行しました。

たとえ自分は興味がなくても、お付き合いで稽古せざるをえなくなり、着物や髪型も贅沢で凝ったものが流行しましたから、これまた自分だけしないわけにもいかない……。江戸時代初期の物価水準で決定された武士の◯石取りという給料は、基本的に増額されなかったにもかかわらず、出費だけはかさんでしまうようになっていたのです。

一般的に1000石を超えない限り、旗本の暮らしは安定とは程遠かったといわれています。森忠右衛門が涙ながらに語った「生活が苦しかった」という言葉にウソはないでしょう。また江戸時代の旗本は3000石以上が「寄合組」、それ以下が「小普請組」という集団に所属することになっており、上役の評価とご機嫌次第で自身の昇進や家族の就職などが決定されるのでした。

森忠右衛門が言っていたように息子の「御番(ごばん)入り」――将軍や江戸城の警固といった武士らしい職分を得るためには、上役への「付け届け(つまり賄賂)」が必要だったのです。

史実の森も「座頭金」をはじめとした高利貸しからの借金で首が回らなくなり、安永7年(1778年)7月末、自殺を試みたものの息子・震太郎(勝与)に説得され、妻と息子とともに屋敷から逐電(出奔)してしまったのでした。

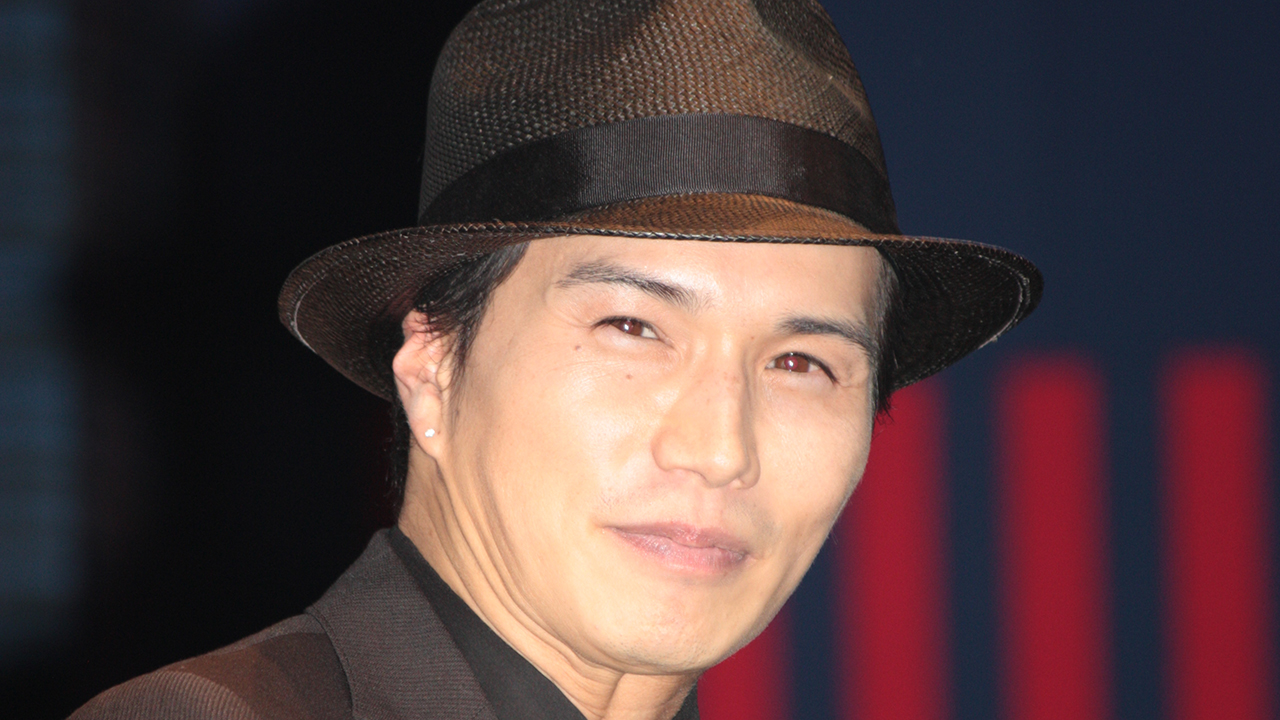

当道座の座頭たちは「債務者が逃げた」と奉行所に訴え出たのですが、ドラマにも描かれたような悪辣な取り立て方をしていたことのほうが問題視され、逆に当道座が糾弾されたのです。そしてついに盲人金貸しの親玉である鳥山検校(ドラマでは市原隼人さん)などが検挙され、財産没収されていったという騒ぎを聞きつけた森は、名を変え、頭を丸め、医者のフリをしていたにもかかわらず、おのれの責任と向かい合うため、8月末に息子を連れて小姓組時代の上役のもとに出頭しています。

旗本・御家人には無断出奔を禁じるという職務上のルールがあり、無断外泊も厳禁されていたくらいですから、それを破った罪で森忠右衛門は入牢刑に。息子は追放刑となりました。しかし、忠右衛門は入牢してすぐに亡くなってしまったそうです(自殺の可能性あり)。

ちなみに、鳥山検校をはじめとする盲人金貸しがなぜそこまで儲けられたかというと、旗本にも数千石以上の富裕層がおり、彼らとしてみれば投資感覚で、余剰資金を高利貸しを行う権利を持つ当道座に預けてしまったことが発端なのですね。

こうして元手を確保した当道座による高利貸し、つまり「座頭金」の融資法も独特でした。3カ月毎に支払期日が設けてあったそうです。元金に対して2割5分(=25パーセント)の利息が請求され、支払えない場合は再契約となります。このとき、さらに2カ月分の利息(=16パーセント)までペナルティとしてプラスされていくのですね(栗田元次『綜合日本史概説: 巻下』)。

現在の「闇金」だと、10日で1割――通称「トイチ」で増えていくので、比較的短期間で困窮者は「詰み」となります。しかし、「座頭金」の場合は「まだ大丈夫」「まだいける」などと思えなくもない範囲で運用されていくため、長期的に借金は膨れ上がり、抜け出せなくなる仕組みなのでした。ある意味、トイチ方式より悪質性が高かったといえるでしょう。

森忠右衛門本人は生真面目で、学識も高いことで有名でした。しかし、社会や職場の拝金主義に逆らうことはできず、借金を重ねることになったようです。物価の高騰に比べ、給与の伸び悩みが感じられる昨今、現代人にも身につまされる恐ろしい話でした。

次回は「蔦重(横浜流星)は大文字屋(伊藤淳史)から空き店舗が出ると聞き、独立し店を持てないかと考える。そして、いね(水野美紀)からエレキテルが効果のない代物だときき…」という内容だそうですが、蔦重が店を持つという話も、誰かが店を畳んだ末の話で、おそらくそれは商売に失敗したからなのでしょう。結局、昔も今も、自分の成功はドラマのセリフのように「誰かのつまずきの上に成り立つもの」でしかないのでしょうか……ということでまた次回。

(文=堀江宏樹)