『べらぼう』浅間山噴火後に売れた蔦重のエンタメ本と仲が良かった鶴屋との“本当の関係”

前回(第25回)の『べらぼう』では、大噴火した浅間山から、直線距離で約140キロも離れた江戸にも火山灰が降り注ぐ描写が印象的でした。古着の山を背負った蔦重(横浜流星さん)が吉原から日本橋通油町(現在の中央区大伝馬町)の「丸屋」までやってきて、屋根の瓦の間に灰が入らないように古着を敷く姿も描かれましたが、史実でも筵(むしろ)やボロ布などで屋根を覆っていたそうです。火山灰はこまめに下ろしていかないと、積もった重みで家の屋根が変形するほどの大被害が出たからだとか……。

古着より筵が使われたというのは、史実の江戸時代では「庶民は一生に数回、着物を新調できれば上等」と考えられているほど布の値段が高く、古着の値段もそこそこ高かったことの反映だろうと思われます。

史実の蔦屋重三郎は、安永7年(1778年)頃、日本橋通油町ではなく、日本橋堀江町(現在の中央区日本橋堀留町、日本橋小舟町のあたり)の書籍商の娘「てい」(ドラマでは橋本愛さん)と結婚しています。

蔦重の結婚は、天明3年(1783年)の浅間山大噴火より約5年前なんですね。ついでに彼が日本橋通油町に店を構えた天明8年(1788年)よりも約10年も前の出来事なのです。

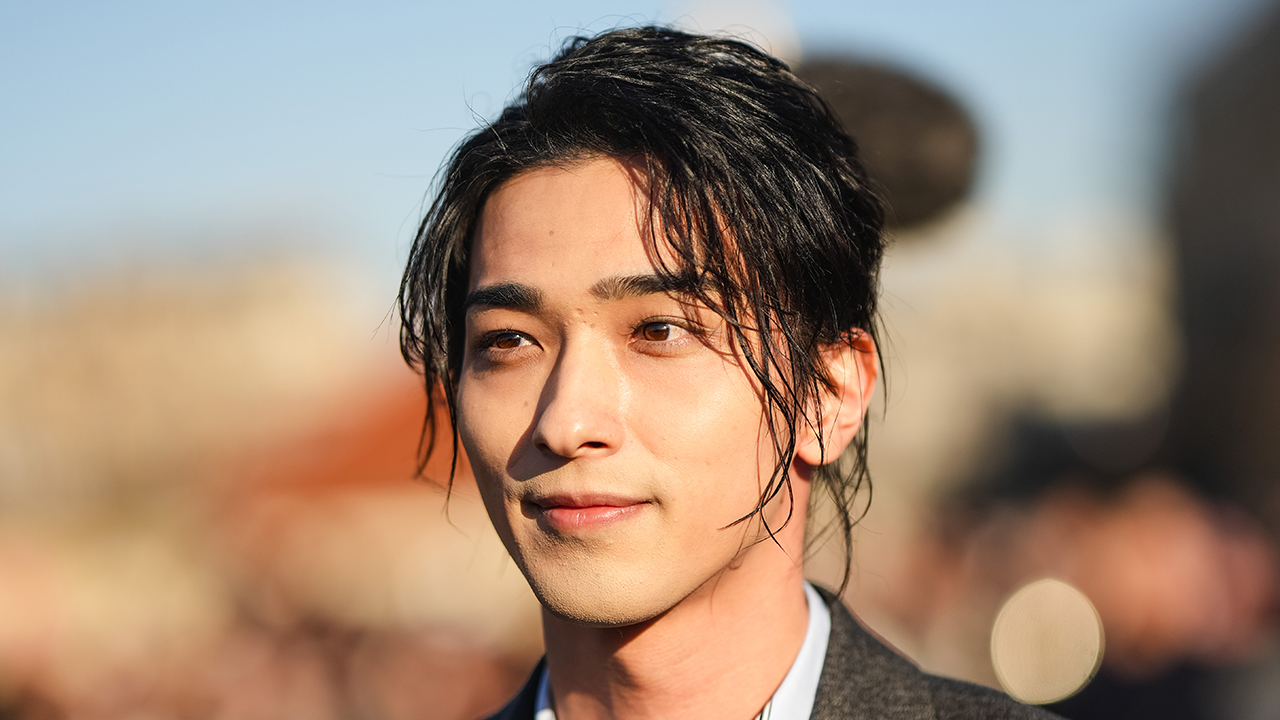

要するに史実とドラマでは「てい」の実家の場所や、結婚の時期などが大きく変更されているのですが、これは「吉原者」の蔦重と、日本橋の大店(おおだな)の娘「てい」がどうして結ばれたのかの理由を、現代人が自然に納得できる形で描こうとしたからなのでしょう。また吉原では、大文字屋の誰袖花魁(福原遥さん)と田沼意知(宮沢氷魚さん)がいい感じになっていましたね。

思えば平成23年(2011年)の「東日本大震災」後、人々の間で「絆」の意識が高まり、結ばれるカップルも急増し、それを「絆婚(きずなこん)」と命名した報道が、盛んにされていました。ドラマもそれを思わせる描写でしたが、全国規模で「絆婚」が増加したという事実は確認できないそうです。東日本大震災前後もずっと少子化・晩婚化は続いており、婚姻数の劇的な増加はなかったのだとか……。

ただ、危険を共に乗り越えた相手に特別な感情を抱く「愛の吊り橋効果(吊り橋理論)」は心理学的に今日でも有効とされています。ドラマの「てい」は、蔦重とは「ビジネス婚」という姿勢を崩していないのですが、自分の窮地を救ってくれた人が「運命の人」になるのはありうることです。脚本の森下佳子先生はうまいこと演出なさったな、という印象ですね。

しかし、ドラマでは蔦重との関係がもはや「義兄弟」を超え、「ブロマンス」な感じの喜多川歌麿(染谷将太さん)にとって蔦重の結婚はやはり面白くない様子でした。蔦重も結婚を宣告され、不満そうな表情の歌麿の膝枕に(なぜかカメラアウトして映されていなかったのですが)ゴロンと寝っ転がるなど、なかなかの「ワル」といった印象……。

ドラマの蔦重は見るからに「野郎」と「女郎」にモテるタイプで、「てい」のような素人女性には少し派手すぎる気はしますよね。

蔦重母・高岡早紀の怪演が見どころに?

さて、ドラマのラストには枯れてしまった稲穂が映っていましたが、ドラマではわずか数日ほどで空模様は回復した様子でした。しかし史実では前回のコラムでもお話したとおり、数年以上にわたって関東地域では日照条件が悪化し、米や農作物の収穫量も激減してしまったのです。

ドラマのあらすじでは次回(第26回)予告は「三人の女」というタイトルで、「米の値上がりは蔦重(横浜流星)の生活にも打撃を与えていた。そんな中、蔦重の実母・つよ(高岡早紀)が現れる。意次(渡辺謙)は、米の値を下げる対策を講じるが…」とあるのですが、史実の蔦重も日本橋に店を開いたことを契機に実の父母(実際は離婚済み)を呼び寄せ、同居を始めたそうです。しかし、こういう食べ物にも困る時期だからこそ、有名になった息子を頼って実母が現れるというドラマの設定にはリアリティがあって面白いですね。実母「つよ」を演じるのも高岡早紀さんとのことで、ブッとんだ演技が見られるのではないかと期待してしまう筆者でした。

浅間山大噴火の翌年、つまり天明4年(1784年)の江戸では前年比で米の値段が4~5割ほど上昇し、当時の庶民の食事は本当に白米が中心でしたから、かなり大変な事態だったはずです。そんな時期に蔦重が得意とするエンタメ系の出版物など出すことができたのか……と疑問の読者もおられるでしょう。

たしかに江戸で出版された新刊本の出版点数は浅間山大噴火以前に比べ、3割ほど大きく下がり、噴火以前の水準まで回復するのに約10年かかったとする資料もあります(松田泰代『江戸における新刊本販売点数の推移に関する考察』)。

しかし、これは黄表紙などエンタメ系の書籍を除いた数字。

エンタメ系書籍をいれると、京都・大坂では不況のあおりをうけて新刊本販売点数が落ちゆく中、江戸ではかなりの上昇カーブを描き、発行点数が右肩上がりになっていたのです(『ビジュアル・ワイド江戸時代館』)。

要するに「日々の食べ物にも事欠く危機の時代」だからこそ、政治の中心地の江戸の庶民たちは頭を使わないで楽しめる「エンタメ」を欲し、それを書物に求めたのでした。コロナ禍の「おこもり需要」で、漫画やラノベが爆発的に売れたことが思い出されてなりません。

その後の蔦重が妙にデカい態度をお上(かみ)に取るようになったのも、こういう「危機の時代を己の才覚ひとつで乗り越えた」という自信が影響したのかもしれませんね。そういう蔦重を影に日向に支え続けたのが、彼の妻「てい」でした。

具体的な夫婦の逸話は残念ながらあまりないのですが、逆に言えば、派手な亭主を持つ商家のおかみさんに期待される堅実な役割を地道にこなし続けたのが「てい」だったと思われます。

今回は蔦重のライバルで、ドラマの吉原の親父たちから「赤子面」とあだ名されてしまっている鶴屋喜右衛門(風間俊介さん)についてもお話しておきましょう。

前回のドラマでは「面白くない仕事を面白くする」「遊びのためなら吉原もんは草履の裏だって舐めまさ」と蔦重が決めゼリフを発し、「勝った側に10両払う」と言ったものだから、日本橋の人々が灰捨て競争をはじめました。最初は鶴屋も「(蔦重が10両なら)私は25両出す!」と張り合ったのですが、はじめて一緒に汗を流して働く中で、これまでの遺恨も解消された様子でした。鶴屋は蔦重と「てい」の婚儀の場にも、蔦の紋を染め抜きした立派な暖簾(のれん)を祝儀品として持ってきてくれました。

それでは史実の鶴屋と蔦重の関係は……というと、両者はライバルではありながら、これまでのドラマのようにバチバチの敵対勢力ではなかったようです。

というのも曲亭(滝沢)馬琴の証言によると、蔦重が黄表紙に参入する前年、つまり安永8年(1779年)の時点で、蔦重と鶴屋は一緒に日光旅行をしていたのだとか(「歴史人」増刊『蔦屋重三郎とは何者なのか?』)。

またそれよりさらに有名な逸話として、天明5年(1785年)にも蔦重と鶴屋は作家の山東京伝を連れて日光に行ったという話も伝わっています。何にせよ、嫌いな人物とそう何回も温泉・観光地に旅行することなどありえないでしょうから、史実では比較的早くから仲良くなっていたはずです(ちなみに蔦重は西村屋とは史実でも仲が悪かった)。

ドラマでは今後、どのように彼らの関係が描かれるのかは不明ですが、たしかに史実では鶴屋が蔦重と同じ日本橋通油町に店を構えた時期「も」あったとのこと。今日まで残されたエピソード以上に深い交流が蔦重と鶴屋、二人の間にはあったと思われてなりません。

(文=堀江宏樹)