『べらぼう』田沼家の非道に翻弄された佐野政言の最期と斬首後の「世直し大明神バブル」そして“地獄化”した意知の葬儀

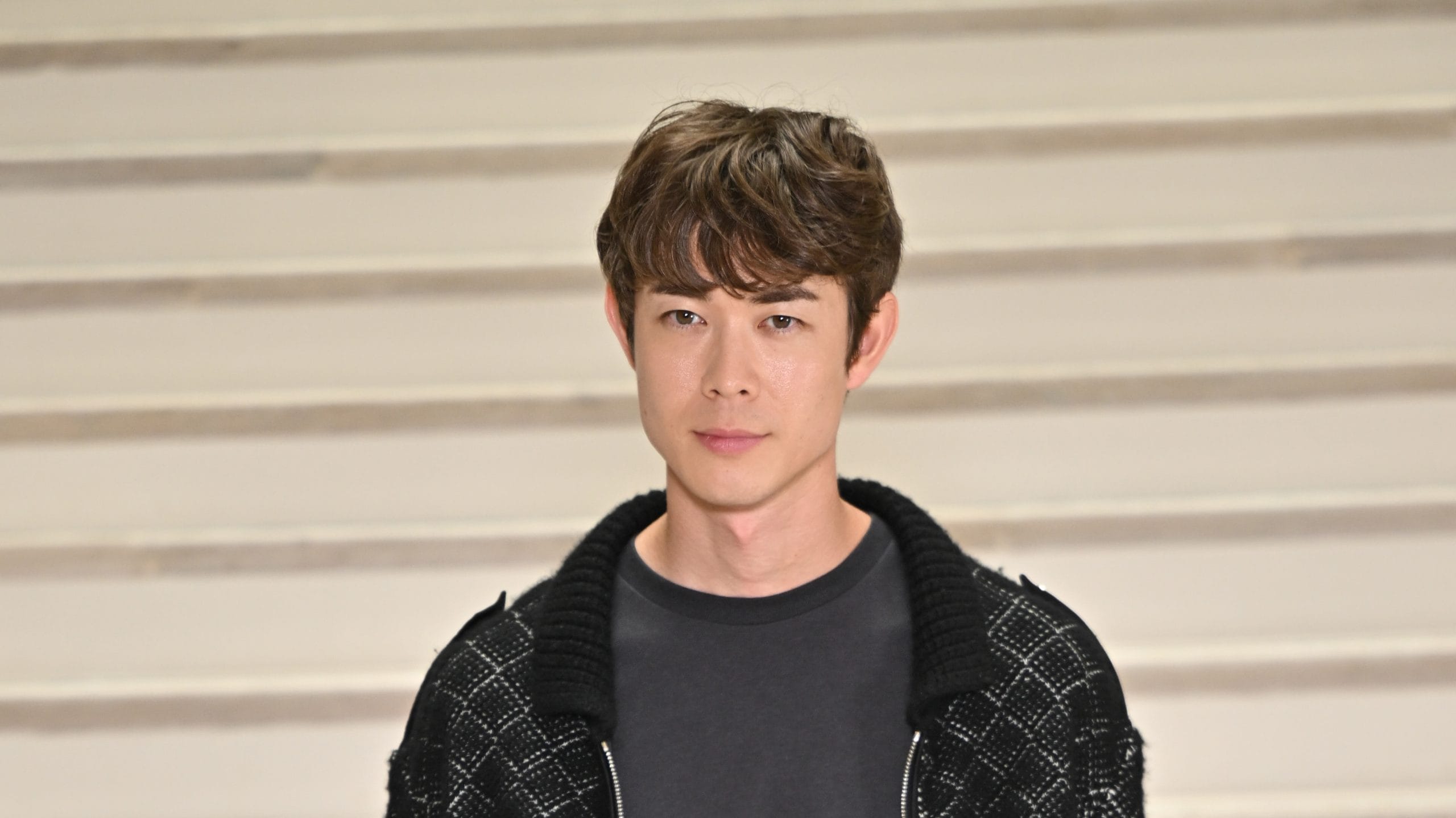

先週は参院選の選挙特番で、放送がお休みだった『べらぼう』。参院選も大波乱でしたが、『べらぼう』にもかなりの異変が起きそうです。第27回のドラマは、「ミスター黒幕」こと一橋治済(生田斗真さん)の手の者にそそのかされた佐野政言(矢本悠馬さん)が、田沼意知(宮沢氷魚さん)に切りつけたところで終わっていました。これは天明4年(1784年)3月24日の江戸城にて、実際に発生した刃傷事件です。その後、田沼意次(渡辺謙さん)の影響力は一気に低下していきました。

前回のコラムでは、田沼意知が、出世したいと願う佐野から収入の大半を賄賂として献金させたり、鎌倉時代からつづく由緒正しい佐野家にとっては格下の同族・縁者にすぎない田沼家が、佐野家ゆかりの上州・長野の佐野神社を田沼神社と改称させて「乗っ取る」などなど、非道の限りを尽くしていたという史実をお話しました。

佐野にとって、田沼意知の殺害は怨恨殺人ではなく、「仇討ち」のつもりだったのでしょう。当時の「仇討ち」とは、家名や血縁に深刻な損害を与えた相手を成敗するという意味でした。しかし政言によって、何度も切りつけられ、とくに股を骨が見えるほど刀でえぐられてしまった田沼意知は大変に苦しめられました。彼がやっと死ねたのは4月2日のこと。

それまで、奉行所は佐野からなぜ犯行に及んだかを取り調べしていたのですが(その詳細が前回ご紹介した『営中刃傷記(えいちゅうにんじょうき)』という史料)、武士同士の刃傷事件では、被害者が死亡すると、その時点で調査は打ち切りとなり、罪状は加害者が「乱心」した結果とされるのでした。そして加害者は切腹刑となってしまうのです。

しかし田沼意知が亡くなった翌日、佐野は斬首されて果てました。通常、武士の死刑は切腹なのですが、なぜ佐野が斬首になったかというと、さまざまな要因があるようです。

そのひとつとして、佐野が「本当の切腹をしたい」と言い出して聞かなかったという逸話があります。江戸時代中後期において、すでに切腹は儀礼化されていました。罪人が腹に刀を当てた瞬間、処刑人がスパッと斬首するというのが通例になっていたのですが、佐野は本当の切腹――つまり内臓が飛び出るまでハラキリしたいと言い出したらしいのですね。

これについては三島由紀夫の割腹のような思想や美学、あるいは特殊嗜好ではなく、「嘘偽りを言っていない人間の内臓は黒くない」という説がまだ当時は信じられていましたから、佐野はそうやって身の潔白を証明したかったのではないかと想像されます。

しかし、佐野政言は家禄400石の旗本として、奉行所に処理されていました。一説に佐野家は500石相当だったとされる場合もあるのですが、400石の家柄として考えられたのです。ここが大きな分かれ目でした。

当時、家禄500石以上の武士なら大名屋敷を借りて切腹が行われるのですが、家禄500石以下の場合、切腹は牢屋敷内で行われました。江戸には複数の牢屋敷がありましたが、大規模な罪人収容施設は小伝馬町(現在の東京中央区)の牢屋敷のみ。佐野もそこに収容されており、切腹もその庭先(=共用施設の庭先)で行われる予定だったのですが、「本当の切腹」をされてしまうと、余計な流血や内臓で掃除が大変だったのでしょうね。

――というわけで、関係者らは一計を案じ、切腹用の刀をわざと佐野から離して置いて、佐野がそれを取ろうと身を乗り出した瞬間、首の皮一枚だけ残し、ズバッと斬首したのだそうです。

最期まで騙され続けた佐野政言、あまりに哀れな28歳での死でした。

「世直し大明神」と佐野家の断絶

しかし興味深いのはここからで、前回のドラマにも描かれたとおり、一連の事件は幕府が大坂米市場から買い付けた大量の米を「一石七十九匁」で販売させた頃合いに起きていました。当時の1石は150キロです。またこの時代の1両を現代の7万円として計算すると、米5キロあたり2333円ほどですね。値上がりに悩まされていた庶民たちは大喜び。ちょうどこの頃、刑死した佐野政言が「世直し大明神」となって、米の値段を下げてくれたのだ!……ということになったのです。本当は(田沼意次など)江戸城の指導者たちが「救いの神」だったはずなのに、皮肉なものですね。

おまけに佐野が田沼意知を刺した脇差しが粟田口忠綱の銘刀だったもので、忠綱作の刀の値段が急上昇するという「世直し大明神バブル」なども生じる中、佐野家の墓所がある浅草・徳本寺には毎日のように老若男女が押し寄せ、幕府の禁止など聞かず、線香や献花を惜しまなかったのでした。

その一方、駒込勝林寺で行われた田沼意知の葬儀は地獄のようでした。江戸時代の上流階級の葬儀には物乞いが押し寄せ、施しをねだるのが通例だったのですが、田沼家は彼らの扱いに失敗。怒った物乞いが葬列に投石しはじめ、そこに「田沼にくし」の総意で結ばれた町民たちまで連帯してしまったのでした。かくして「乞食や市民から石を投げられたり、悪罵されて葬列は乱れ、辛うじて棺を納めたという(森川哲郎『江戸暗殺史: 謀略とテロリズム』)」始末になったのです。

その後、佐野家の知行地(領地)の農民たちが上京し、番町の佐野家の屋敷を訪ねてきました(現在の東京・千代田区、大妻女子大の場所に、桜で有名な佐野家の屋敷があった)。

そして、ご隠居さまこと政言の父・政豊に「僭越ながらこの20両を、私どもからの御香典としてお渡しください」といってきたのを使用人から聞いた政豊は農民たちと対面し、お金の礼を申し述べたのちに、「凶作は続いており、農家の暮らしも楽ではないだろうから、このお金は私からの寸志として受け取ってほしい」と、その20両を差し戻したのです。

しかし農民たちは浅草・徳本寺に立ち寄り、その20両を寺に納め、政言の百箇日法要までの法事に使ってくれと言い残して立ち去った……という「美談」まで広まったのでした。ドラマではちょっと(だいぶ?)認知が怪しい佐野のご隠居さまですが、史実ではかなり頭脳明晰だったようですね。

「世直し大明神」というのは置いておいても、この知行地の農民とのやり取りを見ていると、佐野家が領主として非常に信頼され、尊敬もされていたことを裏付ける逸話です。

その後の佐野家は政言の殺人の罪に連座させられ、改易処分を受けましたが、親戚にまで連座の罪は及びませんでした。ただドラマにも描かれていたとおり、佐野家には政言以外の男子がいなかったので、結果的に断絶せざるをえなかったのです。

(文=堀江宏樹)