『べらぼう』江戸の大ベストセラー『江戸生艶気樺焼』と追加注文洒落本3部作で蔦重が京伝に支払った原稿料は…

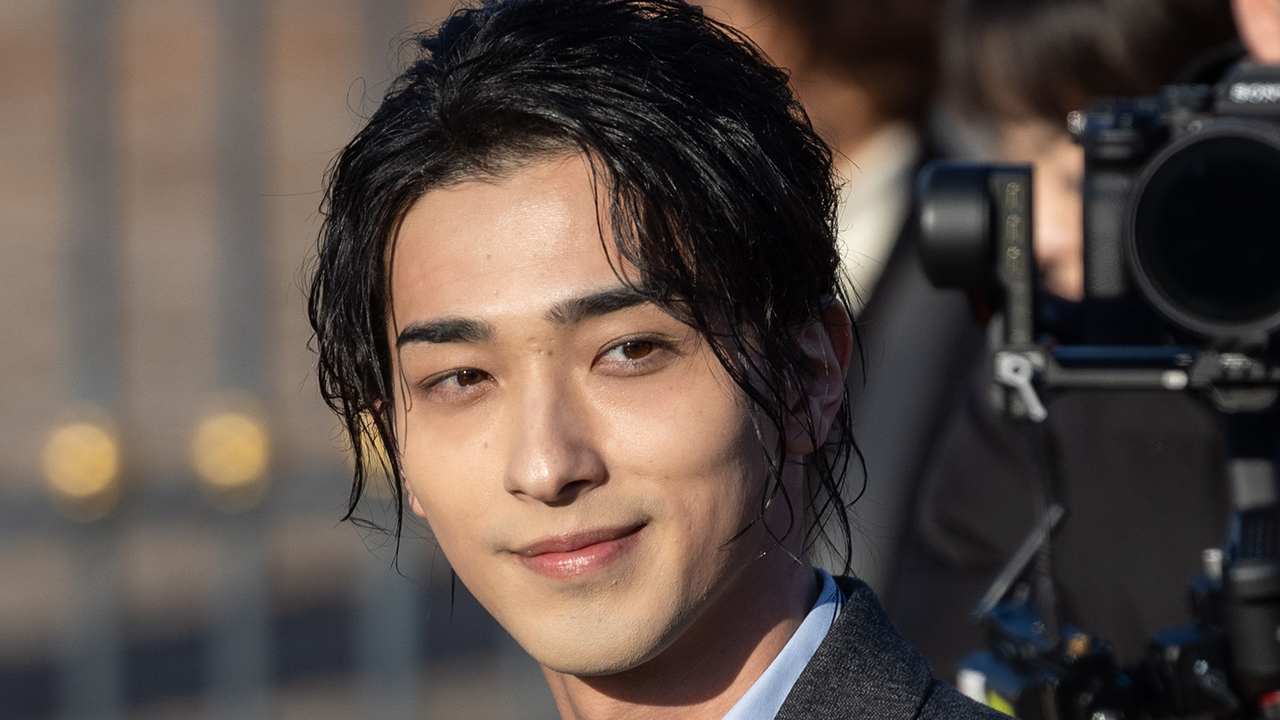

前回(第29回)の『べらぼう』は、これまでは鶴屋(風間俊介さん)のお抱え作家だった山東京伝(古川雄大さん)と、耕書堂を率いる蔦重(横浜流星さん)が初めて本格的なタッグを組むシーンが印象的でした。とにかく売れる本を出版し、浅間山噴火以降、低迷している出版業界全体を盛り上げるための一大ミッションという雰囲気でしたね。

山東京伝は色男の遊び人――そういうふうに振る舞っている姿がドラマでは描かれてきました。そんな京伝ですから、最初は「荷が重い」と嫌がっていたのに、蔦重がなんとか口説き落として大仕事をさせる駆け引きが面白かったです。

仕上がってきた草稿を、大田南畝(桐谷健太さん)や恋川春町(岡山天音さん)、朋誠堂喜三二(尾美としのりさん)など“大物業界人”にまじって、蔦重の妻の「てい」(橋本愛さん)や、耕書堂に雇われることになった新之助(井之脇海さん)などが読んで、感想を言い合うあたりは現代の出版業界における編集会議そのものでした。

“業界人”たちの反応は決して悪くはなかったのですが、「てい」が「主人公が騙される物語の何が面白いのか私にはわからない」などと言い出し、場の空気が一変。最初から書き直しになってしまいました。

「もう無理」とへそを曲げてその場を去った山東京伝でしたが、恋川春町が「私にやらせてほしい」と説得役に名乗り出ていましたね。しかし春町は、以前、京伝のほうが自分より売れっ子だと嫉妬し、酒の席で醜態を晒したことがあるので、今回は京伝にはっぱをかける役を買って出ていたのです。こういう自分には利益がない案件でも義理がたく振る舞える人は、現代の“業界”でも非常に重宝され、仕事が途切れないはずです。

ちなみに昨今の出版界においても、「ベストセラー」とは普段、本を買わない層までもが購入してくれた本にだけ与えられる称号です。その作家のファンしか買わない本、本好きしか買わない本、プロからしか評価されない本というのは、内容のクオリティは高くても、売れ筋作品にはなれないという鉄則が(残念ながら)あります。江戸時代も同じだったのでしょうね。

次のシーンでは「これくらいの暮らしができさえすれば、おいらは満足なんですよ~」「これ以上の仕上がり求めて努力するなんぞ、まっぴらごめんですよ~」などという京伝の「下宿」を訪れた朋誠堂喜三二と恋川春町が描かれました。

京伝の自己アピールを信じ込んでいる喜三二に対し、カンが鋭い春町は京伝が衝立で隠そうとしていた、創作の苦悩がうかがえる机周りをあらわにし、「お前も私と同じ種類の人間。他人から見たら、どうでもいいような細かいことにまでこだわるがあまり、ついつい徹夜で書いてしてしまう作家だろう!」などと看破し、京伝を焦らせていました。

京伝が「もう無理」と言っていたのは、めちゃくちゃ努力してひねり出した渾身のネタを全ボツにされたので自信喪失したからだったのです。

その後、なんとかやる気を取り戻した京伝は、大金持ちの一人息子・艶二郎(えんじろう)という主人公を発案。黄表紙『江戸生艶気樺焼(えどうまれうわきのかばやき)』を完成させたのでした。

『江戸生艶気樺焼』は大人気を博しました。田沼意知(宮沢氷魚さん)を暗殺した佐野政言(矢本悠馬さん)のおかげで米の値段が下がったと騒いでいる庶民たちが飛びつく、格好の次のトピックとなりましたし(=つまり佐野政言は忘れ去られていった)、意知の死によって乱心していた誰袖花魁(福原遥さん)に、蔦重が『江戸生艶気樺焼』を読み聞かせていると、彼女の顔に久々の笑顔が戻ったので、これらをもって蔦重の佐野政言への「仇討ち」は完了……というのがドラマの筋書きでした。

江戸時代初の専業作家・京伝

それにしてもドラマの後半、山東京伝演じる古川雄大さんがでかい付け鼻をして艶二郎を実演したのは面白かったですね。実際の『江戸生艶気樺焼』のラストは、劇中劇のように浮名花魁と艶二郎の足抜けではなく、二人が心中のマネゴトをしようと出向いた先で賊に襲われ、身ぐるみ剥がされて下着一丁にされて帰って来るというさらに情けない終わり方になっています。しかしそれゆえ、艶二郎はまっとうに生きる決心を固められたのでした。めでたし、めでたし。

「あれが当時の人には爆笑モノだったの!?」と思った方もおられるでしょうが、悲劇にくらべて喜劇の賞味期限が短いのは全世界共通なのではないでしょうか。筆者も昔、江戸時代の人々を爆笑させていたという十返舎一九の『東海道中膝栗毛』を初めて読んだとき、「これが本当に面白かったの?」と困ったのが正直な感想でしたから……。

さて佐野政言に代わり、誰もが知る「時の人」となった艶二郎ですが、艶二郎の顔は別作品でも山東京伝の“自画像”として使われたそうですし、蔦屋と京伝コンビの次回作にあたる洒落本3部作のひとつ、(京伝の生涯における代表作となった)『通言総籬(つうでんそうまがき)』でも用いられています。洒落本とは、吉原などを舞台に、「通」を気取りたいだけの「野暮」な人たちの滑稽な振る舞いをおもしろおかしく描いたジャンルの小冊子を指します。

これらについても、現代の出版界を彷彿とさせるので笑ってしまいました。売れている本の勢いが止まらないうちに作者の新作を出版し、新作では旧作を思わせる要素を組み込み、旧作のセールスまで再活発化させようというセオリーなのですが、まさに筆者の最新作『文豪 不適切にもほどがある話』(三笠書房)も同じ手口です(みなさま、本作もどうぞよろしくお願い致します)。

本当に山東京伝は筆者のような専業作家にとっては、大先輩といえる人物です。江戸時代の出版産業は、本業は武士・副業で作家という朋誠堂喜三二や恋川春町のような書き手に支えられていたのですが、山東京伝は作家業だけでご飯を食べたという点において、江戸初の専業作家だと言われています。

興味深いことに、『江戸生艶気樺焼』のヒットを受け、蔦重から京伝に追加注文されたのが、洒落本3点の執筆でした。

ざっくりしたお話になりますが、洒落本の執筆は、黄表紙の半分~7割程度くらいの作業量という感じでしょうか。現物を確認したところ、『江戸生艶気樺焼』の作品部分が32ページ程度。追加で注文された3冊の洒落本のうち『通言総籬』が20ページくらい。『娼妓絹籭(しょうぎきぬぶるい)』は25ページくらい。『錦之裏(にしきのうら)』の現物確認はできませんでしたが、同程度でしょう。

興味深いことにこの3冊が書き上げられたとき、蔦重が支払った金額や支払い方法が記録されているのです。それによると京伝が受け取ったのは「金2両3分と銀11匁」でした。江戸中後期の当時、1両=7万として換算すると、3冊で約20万5310円。そしてそのうち原稿を納めた時点で、京伝は「内金」として「金一両銀五匁(=先程のレートで約7万5835円)」を受取ったのだそうです。また、本の発売後に残金は支払われました。

京伝の洒落本の原稿料は1ページあたり平均3300円弱といったところでしょうか。

文字が大きいので文字数は少なめですが、山東京伝は文章だけでなく、北尾政演の名で絵師としても活動していたので、イラスト込みでこのお値段。良いレートのお仕事とはいえない気も……。専業作家としてやっていけたのかな?と思わずにはいられません。

ドラマでは花魁との逢瀬が、ウマの鼻先にぶら下げられるニンジンのような役割を果たしていたと描かれ、実際にそういう“現物支給”もあったのでしょうけれど、蔦重が率いる耕書堂では、売れっ子の京伝に執筆させ続けるため、売れたら売れた分だけ追加でギャラを与えるという現在の印税システムのような支払い方法も導入していたと推測されます。

ちなみに京伝のギャラには「板下の筆写料」もコミコミでした。当時の出版では、まず作家が書いた原稿を、彫師が彫りやすいように版木(板下)に清書する作業が必要だったのですが、これも彼が請け負っていたそうです。

文字(原稿書き)にイラスト、DTPデザインまで出来てしまう京伝先生……。蔦重が京伝を手放したくないのもよくわかりますね。マルチクリエイターこそ、京伝が江戸時代初の「専業作家」として生き残れた理由かもしれません。そして仕事の幅が広く、多才な人材ほどありがたがられる現在の出版界――というかマスコミ産業の構図は、すでに江戸時代に完成していたのだな、と感心してしまいました。

(文=堀江宏樹)