『べらぼう』蔦重に科された謎多き「身上半減」と歌麿の傑作「大首絵」の誕生秘話

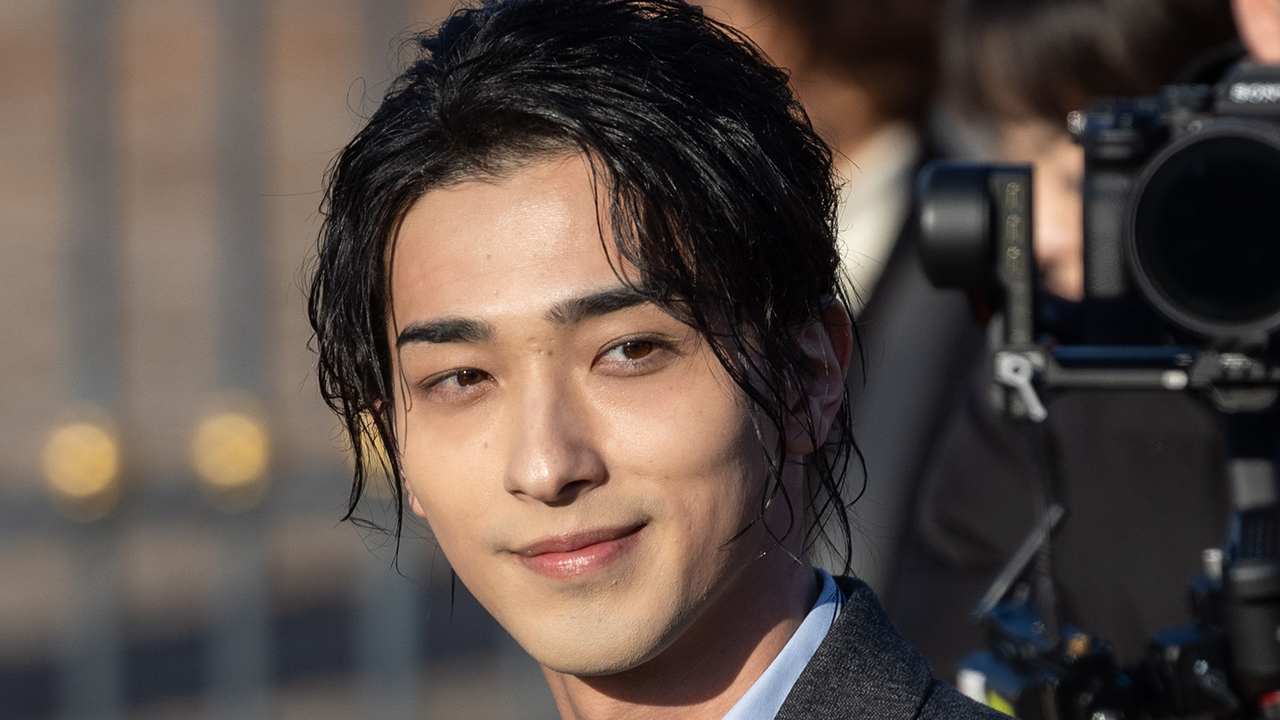

前回(第39回)の『べらぼう』のクライマックスは、蔦重(横浜流星さん)に「身上半減」の刑が言い渡されるまでの奉行所でのシーンでしたね。町奉行所で、蔦重が対面したのは、なんと越中守こと松平定信(井上祐貴さん)だったという衝撃……。

松平は「どうして禁止の好色本なんか出版したのだ。このようなものをもう出さないと誓え」などと言い、従えば減刑も考慮されそうだったのに蔦重は、「これは好色がダメと読者にわからせるための教訓本」「定信さまを応援する目的で作った」などとベラベラ喋りだしました。

このシーンを見た筆者の周辺からは「編集者のやることは昔から同じ」論が巻き起こりました。コンプラなんて概念がなかった時代のおじさん向け週刊誌には、動画・画像ファイル共有ソフトで拾った芸能人や一般人の盗撮画像が、ときにモザイクをかけられて掲載され、それなのに「信じられない! こんな画像をばらまくなんて!」という義憤を装った記事を付けていたとかで、それと好色本を教訓本と言い張る蔦重は同類ではないか、というのです。

明治初期にも好色本は発禁になったのですが、その時も医学書という触れ込みでエロ本を出し、ヒットさせた編集者もいたので、マスコミの歴史は繰り返しまくっているのかも……と話がズレましたが、ドラマの蔦重は畳み掛けるように市中で流行の政権批判の狂歌「白河の 清きに魚(うお)も 住みかねて もとの濁りの 田沼恋しき」まで引用しました。

「週刊少年ジャンプ」(集英社)の主人公みたいなムーブを「大河」でやらかすとどうなるのかヒヤヒヤしましたが、案の定、松平定信の逆鱗に触れてしまい、牢内で叩かれ、水をぶっかけられてのお仕置きまで受けている始末。

松平は高貴な人物ですから、平民相手に感情を剥き出しにできないので押さえていましたが、押さえた分、めちゃくちゃ怖かったですね。井上祐貴さんの演技に迫力がありました。

ドラマ内でも説明されていましたが、江戸時代の牢屋とは、現在のように禁固刑の場所ではなく、判決が決まるまで、そして刑の執行までの時間を過ごす場所にすぎませんでした。いくらドラマの蔦重のように身分の高い人への無礼非礼があったとして(あれはドラマの虚構ですけど)、そのお仕置きとして顔にビシャビシャ水をかけられる「水責め」などが行われることはない……とされます。

江戸時代の奉行所での判決は、奉行が手下たちに命じて集めさせた明白な証拠を容疑者に突きつけ、それによって自白させるのが基本なのです。拷問をして自白を引き出すのは、奉行としての能力に問題があるとされたので、拷問の類は年に1回あったかどうか……といったところだったそうです。

これは明治初期に編纂された『旧事諮問録』という記録集の記述からの判断ですが、おそらく蔦重が生きた18世紀後半の江戸時代でも同様だったのではないか、と思われます。

それにしてもドラマでは、蔦重に科された「身上半減」が、これまで聞いたことがない新しい罰として描かれていましたよね。そして商売道具の本や版木、暖簾や畳に至るまで半分持っていかれたという設定でしたけど、実は「身上半減」がどんな罰だったのかを具体的に語る史料はあまり存在せず、その多くが謎なのです。

ドラマでは作者の山東京伝(古川雄大さん)は自宅謹慎で「手鎖(てじょう)五十日」、そして本屋の株仲間で、新刊に問題がないかを検閲する役割を与えられた「行司」なのに職分を果たさなかった者たちが江戸から追放刑になったと描かれました。

この部分のソースは、曲亭馬琴(ドラマでは津田健次郎さん)が師・山東京伝の伝記として書いた『伊波伝毛之記(いわでものき)』(文政2年・1819年)です。

同書によると、これらの出来事は寛政3年(1791年)夏頃だったそうですが、京伝の実弟・山東京山による『山東京伝一代記』(時期不詳)と重要な細部が合致しないのが気になります。

『山東京伝一代記』によると蔦重、株仲間の行司ともに、罰として与えられたのは「身上に応じた重過料」でした。

具体的にいくらとはわからないけど、罰金だけで済んだ様子……。また、同書にはすべては寛政3年の春の出来事だったと記され、ちょうど山東京伝の取り調べについて幕府側の史料である『よしの冊子』にも、京伝の(取り調べ前段階としての)入牢が同年3月だったとする記述があるため、より実態に近いのは『山東京伝一代記』ではないでしょうか。

つまり、ホントは蔦重の「身上半減」の刑については、馬琴先生の記憶違い(=だからドラマでも新しい罰として描かれた)。もしくは小説家の性(さが)で、数字を盛りまくった結果……なのかもしれません。

いかに松平定信が堅苦しいまでに生真面目な人物だったとはいえ、さすがにまぁ、ドラマみたいに暖簾まで半分持って行くようなことはなかったとは思いますが(笑)。

女性の胸から上しか描いていない「大首絵」

さて、前回のもう一つのクライマックスは、歌麿(染谷将太さん)関係でしたね。

愛妻「きよ」(藤間爽子さん)の死後、蔦重との関係がしっくりこなくなった歌麿が、以前に栃木の豪商・善野(釜屋)伊兵衛(U字工事 益子さん)から依頼された仕事も兼ねて、江戸を離れるシーンがありました。ドラマでは蔦重の母・「つよ」(高岡早紀さん)に付き添われての傷心旅行ですが、史実の歌麿と栃木は昔から縁が深く、出版統制が強まった寛政年間には江戸を何度も離れ、栃木に滞在していたことは確実だと見られます。

もともと狂歌師・筆綾丸(ふでのあやまる)としても活動していた歌麿にとって、栃木旅行は、同地在住の気が合う狂歌仲間たちとの楽しいオフ会のようなものだったのではないでしょうか。とりわけ交流が深かった善野伊兵衛の甥にあたる喜兵衛は栃木でも有数の豪商でしたが、狂歌師としても活躍し、通用亭徳成(つうようてい・とくなり)と名乗りました。

歌麿は自作の余白に、その絵とは直接関係がないのに、やり取りがある人物のことを書き込むクセがあったのですが、『合本妃多智男比(えほんひたちおび)』という春画集にも善野喜兵衛のことを「栃木のとくなり」などと書いています。

栃木での歌麿は善野喜兵衛やその親族だけでなく、近所の人のためにも絵を描いたり、さまざまな活動を展開しました。浮世絵は絵師の下絵をもとに複数の職人たちが版木を作って印刷する、いわば「合作」の複製芸術です。しかし栃木に残されているのは、黄金期の歌麿による一点もの肉筆画ですから、非常に貴重なのですね。

前回のコラムでは、江戸での歌麿が私生活についての情報を周囲にほとんど漏らさなかったから、彼の伝記には謎が多いのでは……というお話をしましたけど、地方では江戸とは真逆の社交的な人物として振る舞っていたのかもしれません。

前回のドラマには、蔦重が「新展開」をひらめくシーンもありました。栃木に旅立った歌麿が江戸の家に置いていった「きよ」の絵を見て思いついたという描かれ方でしたが、寛政年間、絵師として黄金期を迎えた歌麿による「大首絵」――つまりバストアップの女性たちのイラストが人気を呼んだのは史実です。

一般的に「大首絵」は「身上半減」、あるいは罰金刑を受けてしまった蔦重が、「豪華な着物を描いて庶民の購買欲をいたずらに刺激してはならない」という松平定信の命をかいくぐって新ビジネスを始めるときの「言い訳」だったと説明されがちです。

女性の胸から上しか描いていないのであれば、豪華な着物などは(ほぼ)描きようもなく、これなら贅沢禁止令に抵触しないよね……ということなのですが、ドラマではそうではなく、「きよ」との最後の日々の中で生まれたスケッチが、思わぬ形で絵師・歌麿を代表するシリーズに結実したというように描くのですね。なかなかのアイデアで唸ってしまいました。

(文=堀江宏樹)