大学教育が見逃す子どもの「迷い」の価値ー教育ビジネスが抱える「一途な夢」の呪縛

「お子さんの夢はなんですか?」

保護者なら、一度はそう聞かれたことがあるだろう。そして、わが子が「〇〇になりたい」と、ひとつの夢を語ってくれたら、保護者としては嬉しく、頼もしく思うかもしれない。

だが、もし、その「一途な夢」が、子どもの深い学びの機会を、かえって奪っているとしたら、どうだろうか。にわかには信じがたいかもしれないが、そんな可能性を示唆する、ひとつの興味深い調査結果がある。

それは、前回も見てもらったが、東京大学社会科学研究所とベネッセ教育総合研究所が10年にわたって行ってきた、大規模な親子調査だ。

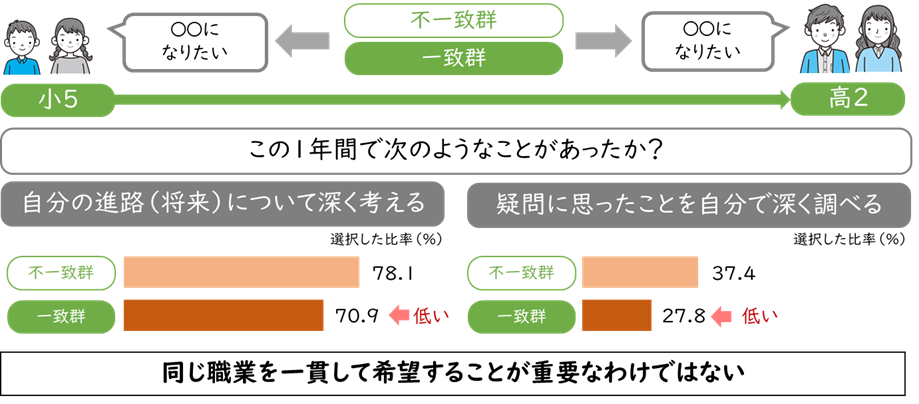

この調査から小学5年生の夢と高校2年生の希望が一貫している子どもは、そうでない子どもに比べ、「自分の進路について深く考える」経験が少ないことがわかった。

これは驚くべき逆説だ。 この調査では、小学5年生だった子どもを高2まで追跡している。希望が一貫していた生徒は、そうでない生徒に比べ、「疑問に思ったことを自分で深く調べる」機会も少ない傾向にあった。

希望の一貫性は、深く思考した結果とは限らない。むしろ、自らの考えを更新する機会が少なかったことの表れだ。固定化された夢は、知的な探究の停止を意味する。

進路選択における「迷い」とは、決して弱さや決断力の欠如ではない。それは、変化する社会に真摯に向き合い、自らの「ありたい未来」を懸命に模索している、主体的に学んでいる証なのである。そもそも探究とは、本質的に「問いの連鎖」にほかならない。ひとつの答えに安住せず、仮説と検証を繰り返し、次々と生まれる問いに向き合う中でこそ、思考は深まる。学習の姿は、一直線の道だけではないのだ。

この「迷いの価値」という視点は、大学の学生募集においても、極めて重要な示唆を与えてくれる。

大学教育の価値は学生、そして卒業生で決まる。現代社会が求めているのは、指示された道をまっすぐ進む人材ではない。VUCAの時代、企業や社会が求める人材像は変わった。それは、予測不能な事態に直面したとき、自ら問いを立てられる人材だ。試行錯誤しながら最善解、納得解を導き出す、しなやかな思考力を持つ人材である。

進路に深く「迷った」経験は、まさにこの能力の訓練のようなものである。多様な選択肢を比較検討し、時に悩み、方向転換するプロセスの中でこそ、変化に対応する力や、多角的な視点が養われる。

つまり、高校時代の「迷い」を歓迎できる大学の姿勢が求められる。そうした大学は、探究的な姿勢を支援する教育を通じ、最も価値の高い人材を社会に送り出す。これが大学の評判となる。評判は卒業生の活躍によって形成されるのだ。これは、長期的に見て、最も効果的に示す大学教育の価値であり、持続可能な大学経営につながるのである。

「夢はひとつであるべきだ」という呪縛から、生徒、学生、そして教育に関わる大人たち自身を、解放する必要がある。 進路に迷うことは、深く学んでいる証である。 そのプロセスを肯定し、支えること。それこそが、予測不能な時代を生き抜く若者のウェルビーイングを実現し、彼らが自らの手で「ありたい未来」を描くことの第一歩となる。

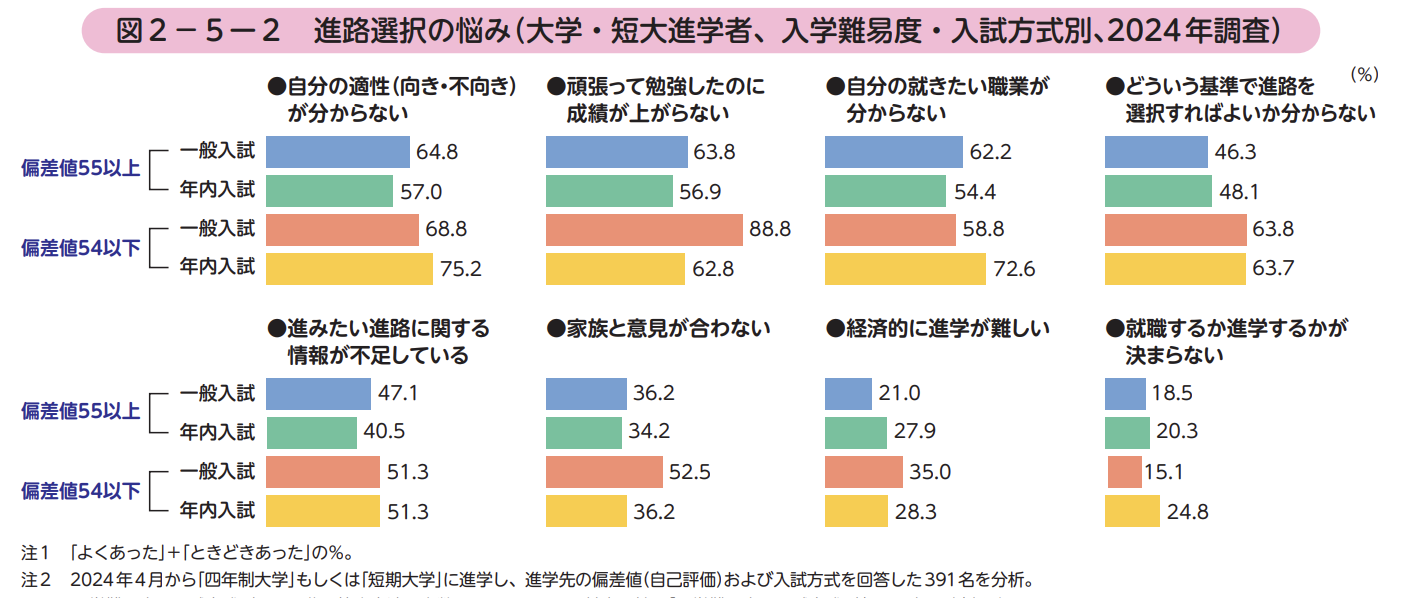

つまり、前回、前々回でみた調査結果から高校生の適性の把握や進路選択の「迷い」を必ずしも憂慮する必要はないのだ。むしろ歓迎すべきである。

ただし、高校や大学が生徒、学生が「ありたい未来」を描くための道筋をしっかりとサポートする必要があるだろう。例えば、高校の「総合的な探究の時間」が、生徒が大いに悩み探究的な姿勢を持って自らの進路を決める場であるとしたら、生徒の将来には大きな意義があるのではないか。

そのために探究があり、そこから「学び方」を学んでほしい。そうすれば、生徒の未来は大きく変わるはずだ。

では、この「迷える」生徒、学生の価値を、大学側はどう見出し、どう育成していくのだろうか。

その道筋を示すことが、大学の学生募集であるはずだ。

(文=後藤健夫/教育ジャーナリスト)