Netfliドラマ『地獄に堕ちるわよ』の舞台裏で交差する情熱と孤独

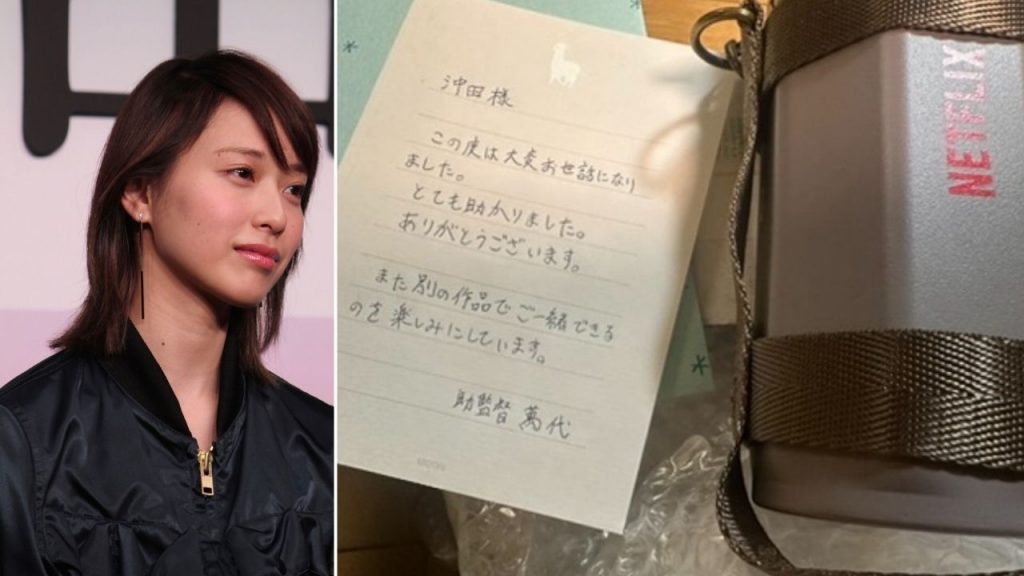

昨年の夏、ドラマ『インフォーマ−闇を生きる獣たち−』(ABEMAオリジナル/Netflixで世界配信中)の撮影で、バンコクに滞在していた時だった。私が所作指導の監修を務めたハリウッドドラマ『TOKYO VICE 1』『TOKYO VICE 2』の助監督から連絡が入った。内容は、細木数子氏を題材とした新作ドラマでの所作指導と監修の依頼だった。

『TOKYO VICE』で出会い、私の担当をしてくれた副島助監督は、今でも仕事の話を持ってきてくれたり、何かと私に協力してくれる。すまない。『インフォーマ』のプロデューサーのジョニーとは大違いである。

【中居問題】誰にでもできる“断罪”

ジョニーは仕事の話を持ってくるどころか、3日前にかけた電話の折り返しもまだない。トホホホではあるが、またまたすまない。こちらサイドも痛くも痒くもない。よくよく思い返すと彼とはそういう関係なのだが、それはそれで心地よくもある。

ともあれ、こうした『インフォーマ−闇を生きる獣たち−』の撮影期間中に請け負うことになった仕事が、先日リリースされた戸田恵梨香さん主演のNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』(2026年世界独占配信)であった。

何かというと、「沖田さん〜。それはちょっと違いますね〜。今、ぼくらの映像業界的には〜」とすぐにマウントをとってくるジョニーなのだが、かれこれ私だって、仕事で携わった映像作品を数えると、10は超えている。そろそろ私もクリエイターとして、映像業界の片隅に置いてくれてもよさそうなものだが、ジョニーの世界線では私は“観客側”、つまり業界の部外者に属しているようなのだ。純粋な私をピュアと思って許してやってほしい。バカではなかろうか……。

私はさまざまな分野で仕事をしているが、基本的には物語を生み出す、物書きである。映像作品に所作指導や監修の仕事として入っても、脚本を読むと、よりよい作品になればいいなと、ついつい筆を入れてしまうことになる。

だから、言わせてもらってもいいだろうか。その他大勢の監修や所作指導とは大違いなのである。需要120%である。だからこそ映像作品の仕事のオファーをいただけるのだ。ひとつのことしかできなくて、生き残っていけるほど、どの世界どの業種だって甘くないのは、当然なのである。

ただ、不安がないこともない。こう見えて私は人見知りなのだ。原作・監修を務める撮影現場なら、気心の知れたチームメイトたちと一緒に仕事ができるので、現場だって大好きなのだ。だが、知らない現場に単身で出向いて行く時は、こんな私だって気を遣う。それはそうではないか。俳優部、スタッフも含めて、知り合いのあまりいない150人体制の現場にたった一人で行くのだぞ。気分は転校生である。5時間待ちでも、6時間待ちでも、友達ができるまで誰とも話さず、空気と化し、現場の隅で黙々と一人で原稿を書いたりしている。

もちろん、何度か現場に出向いていけば、話す人たちも出てきて、そのモヤモヤとした不安は払拭されるのだが、初日は特に気を遣う。だってクリエイターで小説家なのだ。繊細なのである。そこで私は『地獄に堕ちるわよ』の現場に乗り込む際には、一計を案じることにしたのだ。

『インフォーマ−闇を生きる獣たち−』に出演してくれている大物俳優と舞台挨拶で一緒になった際に、「来週からそっちの現場に入るので、〇〇さんにLINEしていただけませんか!」とお願いしていたのだ。

◯◯さんは、この大物俳優の後輩にあたり、『地獄に堕ちるわよ』での主要キャスト。私は策士も裸足で逃げ出すような戦略を解き放ったのだ。そのおかげで『地獄に堕ちるわよ』の現場に行くと初日から、みんなが温かく迎えてくれたのである。いけずでケチなジョニーとはまさに大違いだ……。

現場に入る前から脚本を一通り読み、要所要所に筆を入れていたので知っていたのだが、プロット段階から『地獄に堕ちるわよ』は面白かった。言わずもがなではあるが、本が強い作品は、当然、面白くなる。さらに現場では、妥協なきスタッフとキャストのお芝居が繰り広げられるのだ。その熱量は映画や地上波ドラマを観ているだけでは決して味わえないもので、現場には確かに情熱が宿っている。

みんな汗を流して、必死にそれぞれの仕事をしているのだ。初めてかかわる“よそ様ルート”の現場は、実際には今でも居心地がいいものとはいえない。とはいえ、ジョニーの世界線では映像業界の部外者かもしれないが、私は曲がりなりにも作り手だ。大勢の人々が現場で一生懸命に働く姿を目の当たりにすると、自然と刺激を受けるものだ。野暮なことを言ってしまうがギャラだってもらえるし…。

作品の数だけ、現場が存在し、そこにはさまざまな人間模様もあれば、サイドストーリーが存在する。それは決して世には出ないが、そこにももうひとつのドラマが確実に生まれているのだ。

『地獄に堕ちるわよ』の現場は、まさに活気に満ちた場所だった。だからこそ、私は自信を持ってこう言える。とにかく観てほしい。作品を通して、思いきり楽しんでほしいと。

私は裏方にすぎない。だが、裏方だからこそ得られる喜びがある。

誰の目にも止まることはないだろう。だけど、自分の名前がクレジットとして、たとえ小さくても、世界のどこかで流れるのかと想像すると楽しみでならない。

(文=沖田臥竜/作家・小説家・クリエイター)

映画『港のひかり』裏方たちとの絆

メディアが築いた負の遺産