『はだしのゲンはまだ怒っている』が劇場公開 米国人が抱く「原爆コンプレックス」とは?

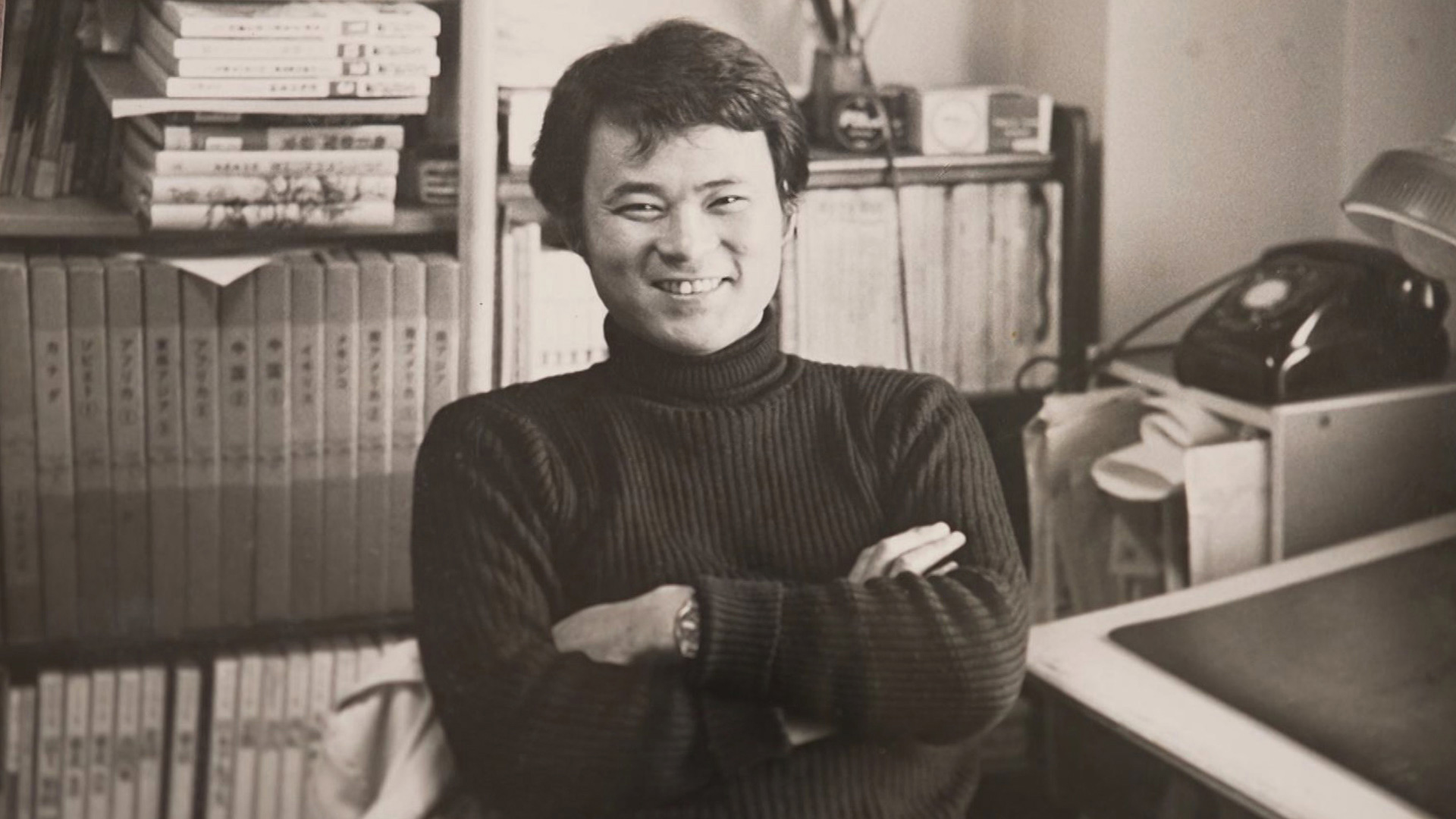

漫画『はだしのゲン』といえば、小学校の学級文庫や中学校の図書室などで手にした記憶のある人が多いのではないだろうか。太平洋戦争末期、広島市の中心部に落とされた原子爆弾によって家と家族を失った少年・中岡元が戦争を憎みつつも、物資も食糧もない戦中・戦後の社会をタフに生き抜く物語だ。作者・中沢啓治氏自身が体験した被爆直後の広島のリアルな惨状は、多感期の読者に強烈なインパクトを与えた。

学校図書室の永遠のベストセラーとなってきた『はだしのゲン』だが、近年はその存在が大きく揺れ動いている。2023年には地元・広島市の平和教育の教材から『はだしのゲン』が消えたことが、マスメディアで大々的に報じられた。「被爆の実相に迫りにくい」というのがその理由だった。そんな『はだしのゲン』を取り巻く状況が変わりつつあることを追ったドキュメンタリー映画『はだしのゲンはまだ怒っている』は、11月14日(金)より劇場公開される。

1973年に「週刊少年ジャンプ」(集英社)での連載が始まり、掲載誌を変えながら、1987年に全10巻として完結した『はだしのゲン』。中沢氏は2012年に亡くなったが、2024年には「コミック界のアカデミー賞」と称される米国アイズナー賞の殿堂入りを果たしている。

だが、原爆を投下した米国では『はだしのゲン』は、はたしてどのように読まれているのだろうか。『はだしのゲン』英語版に関わった人たちを訪ね、『はだしのゲン』にまつわるエピソードを語ってもらった。

1970年代の米国では「原爆」は話題にできなかった

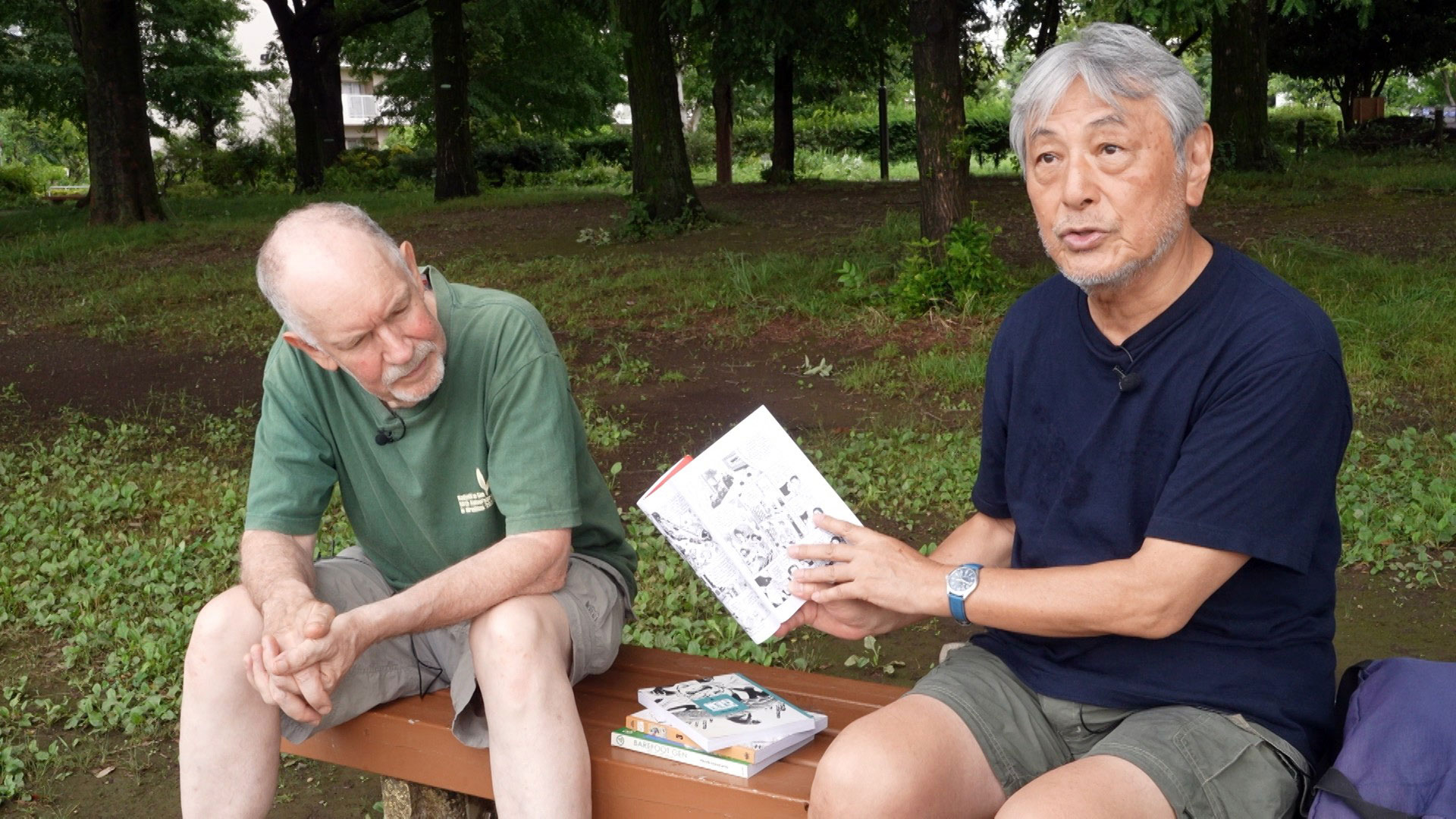

ドキュメンタリー映画『はだしのゲンはまだ怒っている』に登場する編集者の大嶋賢洋氏と翻訳者のアラン・グリースン氏は、1978年に制作された最初の『はだしのゲン』英語版を手掛けた人物だ。今年7月にNHKで放映された『新プロジェクトX』にも出演している。まず、英語版の企画を立ち上げた大嶋氏に当時の状況を振り返ってもらった。

「1970年代、僕はバックパッカーとして世界各地を巡っていたんです。アメリカ大陸を横断する平和行進が行なわれることを知り、好奇心から参加しました。僕は米国南部州を回ったんですが、そこで見たのは激しい人種差別と経済格差の現実でした。泊めてくれた白人宅で持参した原爆に関するパンフレットを見せたところ、教養のある白人でも受け取ろうとしません。原爆は真珠湾攻撃を仕掛けた日本に下った天罰だというんです。反論すらさせてもらえなかった。ショックでした」(大嶋氏)

落ち込んでいた大嶋氏に声を掛けてきたのが、行進に途中から加わった人権運動家のジム・ペック(1914年~1993年)だった。『はだしのゲン』という漫画があることをジムに話すと、「漫画なら米国人も読むかもしれない」と関心を示したので、行進終了後の報告会で出席者たちに日本から取り寄せた『はだしのゲン』を回し読みしてもらうことになった。

「20人ほどが集まった会場がシーンと静まり返り、しばらくすると泣き出す声が聞こえてきたんです。それで『英訳本はないのか?』と尋ねられました。その様子を見ていたジムが僕のほうを向いて『日本に戻って、君が出すんだ』と笑って言うわけですよ。それで僕も約束してしまった。まったく資金も後ろ盾もないのに、ゼロから英語版を出すことになったんです(笑)」(大嶋氏)

ボランティアで始まった最初の英語版

日本に帰国した大嶋氏は、中沢氏から英語版の出版許可をもらうのと同時に原画を借り、仲間に声を掛け、英語版制作のためのボランティアチーム「プロジェクト・ゲン」を立ち上げた。大嶋氏はさまざまな団体を回り、制作費用となる200万円を調達した。8人前後のメンバーが集まり、吉祥寺のコミュニティハウスで原画のコピーの切り貼りなどの作業をしているところに、たまたま遊びに来たのが子ども時代を三鷹で過ごしたアラン氏だった。

「小さいころに親に連れられ、広島の原爆資料館を訪ねていたので原爆の恐ろしさは知っていました。でも、被爆した人たちの心情を思いやるまでには至っていませんでした。『はだしのゲン』を見て、すぐに原爆の物語だと分かりました。中沢先生自身が体験したことであり、しかも漫画という表現媒体で被爆者たちの物語が描かれているのはすごいことだと思いました。米国のコミックは基本的に子ども向けのものであり、『はだしのゲン』のようなシリアスな作品はありません。その場で英訳された台詞のチェックを頼まれ、『これは面白い』と喜んで参加したんです。すべて手作業で大変でしたが、とても楽しい時間を過ごしました(笑)」(アラン氏)

1978年に最初の英語版『BAREFOOT GEN』が800部印刷された。米国にいたジム・ペック宛に送られ、平和団体などに配布された。しばらくして『BAREFOOT GEN』は米国の出版社で1巻~4巻が出版され、英国の大手出版社「ペンギン」でも2巻までが販売されることに。だが、米国で最初に『BAREFOOT GEN』を扱った出版社は経営難に陥り、「ペンギン」でも絶版扱いに。アラン氏たちが船代を負担する形で、売れ残った英語版は回収された。

アラン氏いわく「メッセージ性と物語性に優れた」『はだしのゲン』だったが、英語版の売れ行きは順調な始まりではなかった。

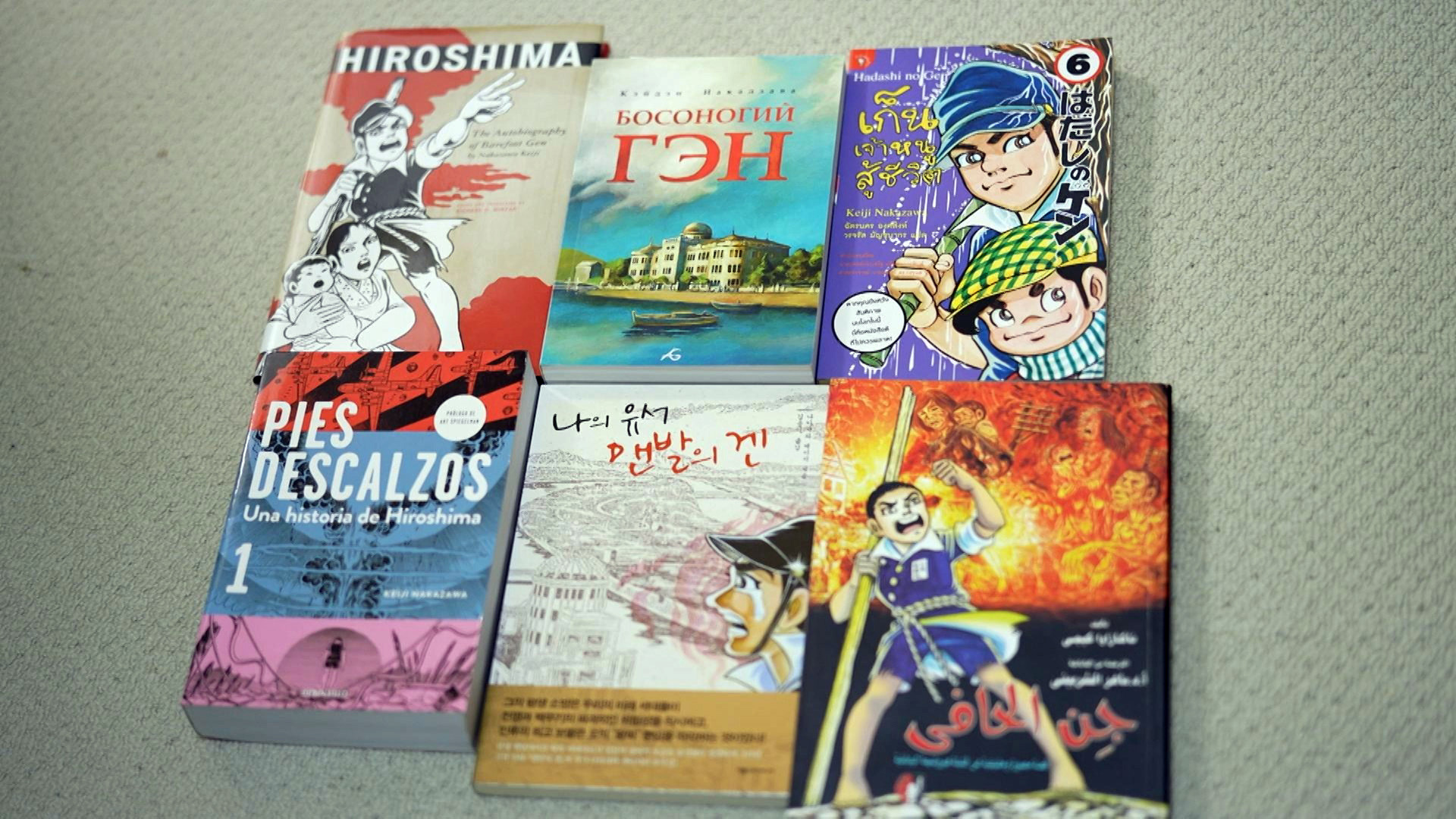

冷戦終結後に変わってきた米国人の意識

風向きが変わったのは、1986年に起きたチェルノブイリ原発事故がきっかけだった。ウクライナの友人が被爆したことから、石川県に住む翻訳家の浅妻南海江さんが『はだしのゲン』のロシア語版をはじめとするを各国語版の翻訳作業に取り組み始めた。浅妻さんを初代理事長とする「はだしのゲンをひろめる会」が設立され、『はだしのゲン』は世界25カ国で翻訳出版され、国内の公立図書館ならびに各国に寄贈する活動が続いている。

アラン氏も浅妻さんらの活動に協力し、『はだしのゲン』全10巻の英語版が完成。また、アラン氏の米国での売り込みも実り、アンダーグランド系のコミックを扱うサンフランシスコの出版社「ラスト・ガスプ」で英語版全10巻が2004年から2009年にかけて順次発売されることになった。米国では現在までに累計11万部以上が売れているという。

「米国のリベラル派の家庭からは『感動した』『ゲンくんに共感した』などの好意的な手紙が届き、中沢先生に印税と共に渡しました。ゲンが同級生たちとケンカするシーンやゲンの父親が子どもたちを殴るシーンを暴力的だと指摘する声も一部にはありましたが、中沢先生は『戦時中の日本の家庭をリアルに描いて何が悪い』と言っていましたね。80年代後半~90年代に日本のマンガブームが米国で起きたこともあり、順調に部数を伸ばしていきました。英語版の読者の半分はリベラル派、もう半分は日本のマンガ好きな人たちだと思います」(アラン氏)

気になるのは米国の保守層の反応だが……。

「保守派の人たちは、原爆の話題に耳を傾けようとしません。なぜかというと米国人は原爆コンプレックスを持っているからです。米国は戦争で原爆を実際に使用した唯一の国であり、心の中では罪悪感を感じている米国人は少なくないと思います。自分たちが犯した罪を認めたくないから、原爆に関係した作品は受け付けようとはしないし、広島と長崎で20万人以上もの人が亡くなっているという話に対し、『日本が先に真珠湾を攻撃したからだ』『原爆のおかげで戦争が終結した』と声高に反論するわけです。また、どの国もそうですが、国民の一部にはどうしても自国の戦争中の行動を美化、正当化したいという心境があると思います」(アラン氏)

米国では『はだしのゲン』に関心を示さない保守派が圧倒的に多い時代が続いたが、1989年の冷戦終結後には米国でも反核運動が高まり、米国人の意識も徐々に変わりつつあるという。2025年7月に米国の調査機関ピュー・リサーチ・センターが発表した「原爆投下の正当性」に関するアンケート結果では、「正当ではなかった31%」「正当だった35%」「わからない33%」と拮抗した状況であることが報告されている。

映画『オッペンハイマー』では描かれなかった被爆地の実情

2024年に放映されたBS12スペシャル『「はだしのゲン」の熱伝導~原爆漫画を伝える人々~』を撮り、追加取材を行ない、劇場版『はだしのゲンはまだ怒っている』を完成させた込山正徳監督にも話を聞いた。1962年横浜生まれの込山監督だが、小中学校時代に『はだしのゲン』を読んだことはなく、2023年の『はだしのゲン』が平和教育の教材から消えたという報道が気になって初めて読んだそうだ。

「ユダヤ人差別を描いた『アンネの日記』に匹敵する戦争文学だと思いました。『はだしのゲン』も『アンネの日記』も子どもの視点から、戦争の残酷さを描いている点でも共通しています。もっと多くの人に『はだしのゲン』を知ってもらおうと、『「はだしのゲン」の熱伝導』を企画したんです。企画をテレビ局に提案したころ、クリストファー・ノーラン監督の『オッペンハイマー』(2023年)が日本でも公開されたので観たのですが、原爆開発者オッペンハイマー博士の苦悩は細かく描かれているのに、原爆が投下された広島や長崎の人たちの苦しみはまったく描かれていないことに驚きました。せっかく被爆地の実情を世界に知ってもらえる作品だったのに」(込山監督)

広島で被爆したゲンたちが生き地獄のような状況を生き延び、さらには原爆病の恐怖に怯え、戦後も貧困と差別と闘うというシビアな展開が続く『はだしのゲン』。日本にもアジアの人たちに対して加害責任があること、戦争を容認した昭和天皇の問題についても言及していることが知られている。『はだしのゲン』の内容に異を唱える声もあり、『はだしのゲンはまだ怒っている』ではそうした声にも向き合っている。

「BS12 トゥエルビで放映した『「はだしのゲン」の熱伝導』が好評だったことから、劇場版を作ることになったんですが、正味45分だった内容を熱量はそのままに90分にする必要がありました。それもあって『はだしのゲンはまだ怒っている』では、近年の『ゲン』が逆風に遭っていることを掘り下げて描いています。反対論を唱える人はなかなかカメラの前には立ってくれないのですが、『はだしのゲンを読んでみた』(コスミック出版)を執筆した後藤寿一さんはインタビューに応じてくれました。著書では『はだしのゲンは手品みたいな作品』と批判している後藤さんですが、自身の歴史解釈と異なる部分を除けば面白い作品とも語ってくれました」(込山監督)

込山監督は広島で実際に被爆した人たちを訪ね、貴重なインタビューも映像に収めた。18歳のときに勤労奉仕中に被爆し、顔など半身に火傷を負った阿部静子さんの体験談は、『はだしのゲン』に登場する夏江や勝子のエピソードを思わせるものがある。被爆者たちの語る内容は『はだしのゲン』の描写とよく似ており、また高齢にもかかわらず、とても強い言葉だったことが印象的だったと込山監督は語る。

人権運動家が語った米国の歴史

日曜の午後に放映される『ザ・ノンフィクション』は、日の当たらない生活を送る市井の人たちをたびたび取り上げているフジテレビの人気ドキュメンタリー番組だ。込山監督は『われら百姓家族』や『女装と家族と終活と キャンディさんの人生』といった話題作を撮ってきた。そんな込山監督に、今の日本の市井の人たちの実情について語ってもらった。

「みんな日々の生活に追われ、目先のことしか考えられないようになっているように感じます。平和のことなんて考える余裕がないし、自分ひとりが考えてもどうにもならないと諦めている。それゆえに、SNSでは声の大きな発言者のいる主流派になびいてしまう。いつ戦争が始まってもおかしくない状況ではないでしょうか。でも、これは日本だけでなく、世界のどの国、どの地域でも同じようなことになっていると思うんです。『はだしのゲン』、それに『はだしのゲンはまだ怒っている』は日本だけでなく、世界の人に見てもらいたいですね」(込山監督)

最後に『はだしのゲン』英語版を企画した大嶋氏に、もう一度登場してもらおう。

「平和行進が終わった後、NYにあるジム・ペックの古いアパートでお世話になったんです。冬なのに電気も暖房もない部屋でひどく寒かったんですが、ジムは米国の歴史を毎晩語ってくれました。米国の歴史はネイティブアメリカンを殺戮して建国し、次々と戦争を重ねてきた暴力の歴史でもあると。核兵器だけの問題ではないんだと教えてくれたんです。ジムは『ゲンを米国人に読んでもらうんじゃなくて、米国人はゲンを読まなくちゃいけないんだ』とも語っていました。ゲンの最初の英語版に僕は関わることができましたが、ジムとの約束はまだ完全には果たせていないようにも思うんですよね」(大嶋氏)

今なお、世界各地で戦争やテロは絶えることなく続いている。戦争と戦争を始めた人を憎むゲンの怒りは、まだまだ収まることができそうにない。

(文=長野辰次)

『はだしのゲンはまだ怒っている』

企画・監督・編集/込山正徳

プロデューサー/高橋良美、木村利香 共同プロデューサー/大島新、前田亜紀

配給/アギィ 11月14日(金)より広島・サロンシネマ、11月15日(土)より東京・ポレポレ東中野ほか全国順次公開

(c)BS12 トゥエルビ

https://gen-angry.jp/

込山正徳(こみやま まさのり)

日本大学芸術学部映画学科卒業後、フリーの映像ディレクターに。フジテレビの「NONFIX」「ザ・ノンフィクション」などのドキュメンタリー番組を制作。自らのシングルパパライフを綴った『パパの涙で子は育つ シングルパパの子育て奮闘記』(ポプラ社)は、江口洋介主演ドラマ『パパの涙で子は育つ』(フジテレビ系)としてドラマ化されている。『はだしのゲンはまだ怒っている』で劇場監督デビューを果たす。

大嶋賢洋(おおしま まさひろ)

北海道帯広市出身。インフォビジュアル研究所代表。米国を放浪後、ボランティアグループ「プロジェクト・ゲン」を立ち上げ、2年がかりで『はだしのゲン』の英語版を完成させた。その後、編集者に。2025年8月に初めての小説『帯広 昭和革命1952』(太田出版)を上梓したばかり。YouTubeチャンネル「大嶋大図解」も配信中。

アラン・グリースン

米国生まれ。翻訳家、編集者。父親の仕事の関係で幼少期を東京で過ごし、20代で再び日本へ。「プロジェクト・ゲン」の一員として、『はだしのゲン』英語版のネイティブチェックなどを担当したほか、米国の出版社を回り、米国での普及に尽力した。