『べらぼう』海外渡航と帰国は死罪――法律を曲げてまで帰国を許した松平定信と漂流民・光太夫の数奇な運命

前回(第42回)の『べらぼう』では蔦重(横浜流星さん)の母の「つよ」(高岡早紀さん)が亡くなったことで、調停者を失った蔦重と歌麿(染谷将太さん)の関係もついに終わりが見えてきました。ドラマで西村屋(西村まさ彦さん)が指摘していた蔦屋の商標の下に、歌麿の署名という構図も実際にあったことです(くわしくは拙著『日本史 不適切にもほどがある話』をどうぞ)。史実の蔦重と歌麿の関係も、おそらくは歌麿の我慢の上に成り立つ部分は大きかったのでしょうね。

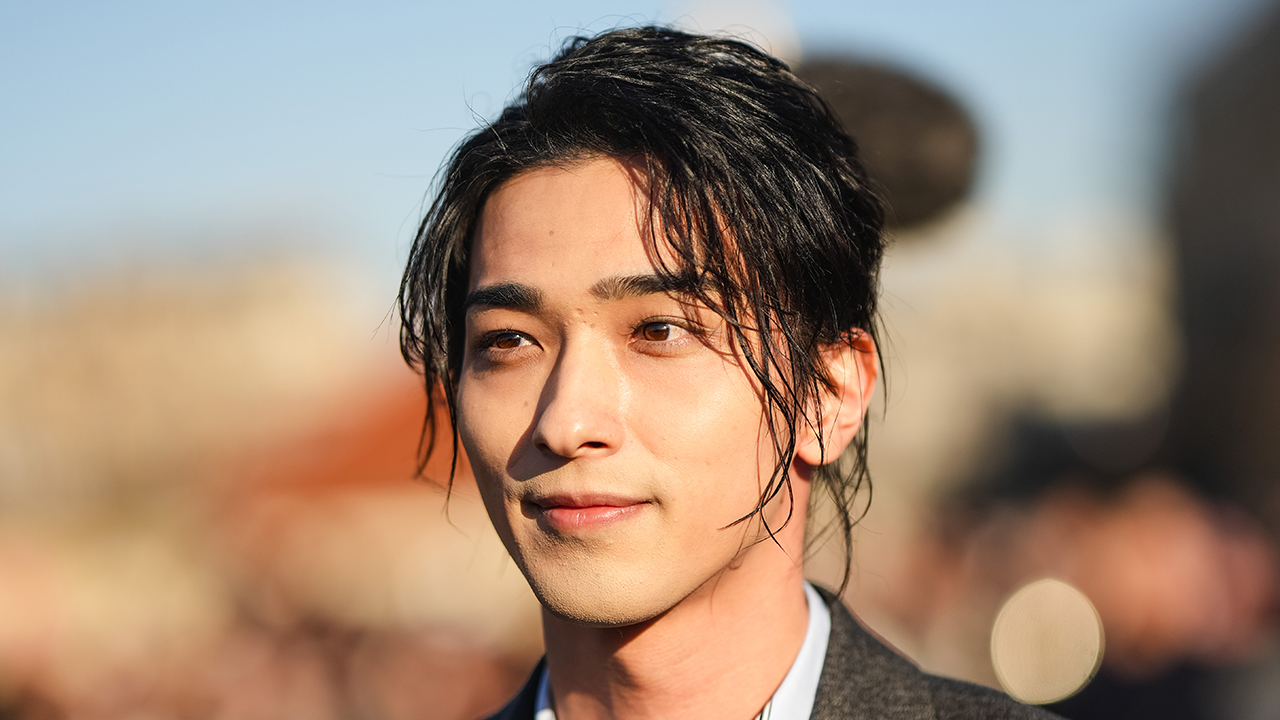

また、万事につけ強硬な姿勢を見せる松平定信(井上祐貴さん)の失脚も迫ってきました。武家が「天皇の臣」たる公家を罰しようとしたり、ときの帝・光格天皇の悲願――実父の閑院宮典仁(すけひと)親王に太上天皇(上皇)の尊号を与えたいという長年の願いをはねつけたあたりのシーンでは、幕府内でさえ定信が鼻つまみ者になってきているのがわかりました。

前回のコラムでも触れましたが、光格天皇は、天皇家にお世継ぎが生まれなかった場合に備えて存在した4番目の世襲親王家・閑院宮家出身で、それゆえ実父が天皇であったわけではありません。なぜ天皇が実父に太上天皇という尊号を授けたいと粘ったのかというと、父宮・典仁親王の朝廷での席次は、臣下である太政大臣、左大臣、右大臣よりも下だったからです。典仁親王は天皇の父であるにもかかわらず、これらの大臣には平服せねばならないので、尊号でその問題を解決したかったのですね。さらに天皇家(宗家)出身ではなく、傍系の宮家から天皇になった……というご自身の微妙な立場と権威も補強したかったのでしょう。しかし、天皇の願いは定信によって最後まで拒否されたので、ついに諦めざるをえなかったのです。

さらにドラマでは定信のせいで、漂流民の帰国を巡って松前藩と大いにモメたとされました。ドラマの江戸城の閣僚たちは、「漂流の末、ロシアにたどり着いた不幸な日本人の帰国を受け入るのは当然」「交商も考え直しては?」というような雰囲気でしたが、定信だけがヒステリックに反応したという描かれ方でした。

しかし、これは史実とは真逆。江戸時代の法では「日本人の海外渡航と海外からの帰国は両方とも死罪」でしたが、史実の松平定信は法を曲げ、閣僚を説得し、漂流後にたどり着いたロシアで保護された光太夫と部下の磯吉を受け入れてくれたのです。

記録に残る限り、ロシア側が受け入れた江戸時代の日本人漂流民は、大黒屋光太夫とその仲間で5組目でした。光太夫はもともと伊勢(現在の三重県)の廻船問屋「大黒屋」の雇われ船頭頭(せんどうがしら)で、天明2年(1782年)12月に伊勢白子港から神昌丸という船で江戸を目指して出発した記録があります。しかし冬の嵐に巻き込まれ、8カ月近くも海上を漂流しました。

船には紀州藩の蔵米250石が乗せられていたので、食料には困りませんでしたが、天明3年(1783年)7月、ついに薪がなくなり、米も炊けなくなって、最初の餓死者が出てしまいます。しかしその5日後、大黒屋光太夫たちを乗せた神昌丸は陸地――アリューシャン列島のアムチトカ島(当時ロシア帝国領)にたどり着きました。

そのまま蝦夷地に戻ることができれば早かったのですが、やはり「帰国者は処刑」という幕府の法があり、有力者による取り成しが必要……ということで、光太夫はロシア女帝・エカテリーナ2世に面会を求めるべく、広大なロシア帝国の東端から西端のサンクトペテルブルクまで旅することになったのです。

それは零下マイナス40度の冬のシベリアを、ロクな防寒設備もないまま横断するという無茶苦茶な旅でしたが、悲惨すぎるので今回は省略です(詳しくお知りになりたい方は拙著『本当は怖い江戸徳川史』をお読みください……というか今回宣伝が多くてすいません)。

なんとかツテをたどって女帝と面会にこぎつけた光太夫ですが、鼻筋が通ったイケメンだったこともあり、気に入ってもらったのでした。キスされまくったそうですが、男好きの女帝の男性側室コレクションに入れられることはなく、帰国が許されたのでした。わざわざ船を出し、漂流民を日本に戻してやる費用はかかりますが、幕府に恩を売ることができます。これが鎖国中の日本と通商を結びたがっていたロシアの思惑と合致したのですね。

足軽の家系→老中の意次よりも身分上昇した大黒屋光太夫

こうして光太夫は寛政4年(1792年)10月、蝦夷地の根室にロシアの役人・ラクスマンに付き従われて帰国ができました。漂流してから10年も経過していましたし、当初17人いた仲間のうち、ふたたび日本の土を踏めたのは光太夫と磯吉の2人だけ。しかし松前藩は漂流民の受け入れに慎重でした。幕府からは外国船を見つけたら追い払うように厳命されていましたし、ロシアとの密貿易がバレたらお取り潰しは確実です。

結局、今回も松前藩内で御公儀(=幕府)に、「漂流民がロシア使節に連れられて帰国した」という事実を伝えてよいかどうかで意見が分かれ、松平定信がこの一件を知るのが遅れたことを巡り、幕府と松前藩の間に緊張した空気が流れました。

結果的に松平は「帰国者は処刑」と定めた幕府の法を曲げ、光太夫の帰国を容認しています。しかしドラマでも触れられたとおり、光太夫はロシアのスパイかもしれないという疑惑もあったので、家斉将軍の御前で、松平の取り調べを受けることになり、庶民の光太夫に将軍と謁見が可能な「旗本格」――上級武士である旗本同様に扱われるという特殊な身分が与えられたのですね。

しかし光太夫の受け答えは堂々としたもので、スパイ疑惑を晴らすことができました。その後、光太夫は江戸市内に屋敷を与えられ、徳川家の「養い人」となり、実は外国に興味津々の諸大名など上流武士との華やかな交際も始まりました。

特に光太夫にとっては、ロシアから持って帰った宮廷服がすぐに着られなくなるほど肥満してしまうような安楽ニート生活だったようです。磯吉はもとの船員生活に戻りたがっていましたが……。

江戸時代にもっともすごい身分上昇を経験したのは、足軽の家系から老中にまで上り詰めた田沼意次(渡辺謙さん)より、大黒屋光太夫だったといえるかもしれません。

ちなみに史実の松平定信は、ロシア船には長崎港に寄港許可を与える信牌までオマケする一方で、「漂流民の保護に感謝しているが、幕府の法があるので交易は無理」と直筆の手紙でロシア側の要求を丁寧にお断りしています。

その後、幸いなことにロシア側があれこれ言ってくることはなく、ロシア船の入港もしばらくありませんでした。エカテリーナ2世が崩御したり、ロシアでもいろいろと変化があったからでしょう。

しかし、この事件にはかなり興味深い後日譚があるのです。『べらぼう』で描かれる時代より後の話にはなるのですが、ロシアとの関係が戦争直前までこじれているんですね。大黒屋光太夫の帰国から12年後の文化元年(1804年)、かつて松平定信から与えられた信牌を持って長崎にやってきたロシア船を幕府は冷遇し、その信牌も取り上げてしまっています。ひどい対応の幕府にロシアの不満は高まる一方でした。

文化年間(1804-1811年)には、蝦夷地で日本側とロシア人との戦闘行為が2回も発生しています。江戸時代の約250年間、戦争はなく平和だった……とよく語られますが、実際はそうではありませんでした。ロシア帝国が「蝦夷地での戦闘行為は、我が国の軍人が暴走しただけ。すまなかった」と大人の対応をしてくれたのでかろうじて戦争を回避できた「だけ」と知ると、「太平の世」という江戸時代のイメージも変わるはずです。

というか、世の中の変化に幕府の役人がついていけてないのがより明白になった事件が、大黒屋光太夫の帰国以降、立て続けに起きていたのでした。そこに大きな運命の分かれ道があったことは明白です。前回のドラマのセリフにもありましたが、幕府が通商再開に柔軟な対応をできていれば、少なくとも我々が知るような、多くの武士にとって悲惨な「明治維新」にはならなかったかもしれません。

――と、今回は世界史と日本史の接点という筆者が好むテーマが含まれていたので、それ中心の内容になりましたが、最終回に向けて明らかに舵を切った感のある『べらぼう』のフィナーレがどう描かれるのか、次回以降、楽しみにしています。

(文=堀江宏樹)