「子どものなりたい職業ランキング」は時代遅れ「ありたい未来」を奪われる高校生

前回、多くの高校生が進路を選べずにいる背景には、特に地方の生徒たちが直面する、大学の偏在や家庭の文化格差、家計といった、個人の努力ではいかんともしがたい「構造的・環境的な制約」が存在することを指摘した。

しかし、問題はそれだけではない。たとえ大学の選択肢が豊富な都市部の生徒であっても、なぜ彼らまでが主体的に自らの進路を選ぶことが困難なのか。その根源は、都市部・地方を問わずすべての高校生が向き合う「将来の職業」にある。

キャリア教育の現場では、いまなお当たり前のようにこう問われる。

「あなたが就きたい職業は?」

この時代遅れの問いこそが、高校生たちを思考停止に追い込んでいる。

なぜ、この問いが時代遅れなのか。言うまでもなく私たちが生きる現代社会は、かつてないほど複雑で予測困難な、いわゆるVUCA(Volatility・変動性、Uncertainty・不確実性、Complexity・複雑性、Ambiguity・曖昧性)の時代に突入したからだ。AIの進化は既存の職業のあり方を根底から覆し、デジタルトランスフォーメーション(DX)の遅れは日本の産業構造そのものに大きな課題を突きつけている。少子高齢化は、これまでの社会モデルの前提を崩した。

このような時代に、10代の若者が4年後、10年後も同じ形で存在するとは限らない「職業」をひとつだけ選び取ることなど、果たして可能だろうか。

彼らは、大人たちが思う以上に、この社会の不確実性を肌で感じ取っている。だからこそ、「就きたい職業は?」という問いに、軽々しく答えることができないのだ。

答えようのない問いを突きつけられた生徒は、「わからない」という状態に陥る。それは当然の帰結だ。未来が見通せない中で、ひとつの職業に自分を当てはめることなど、本来できるはずがない。

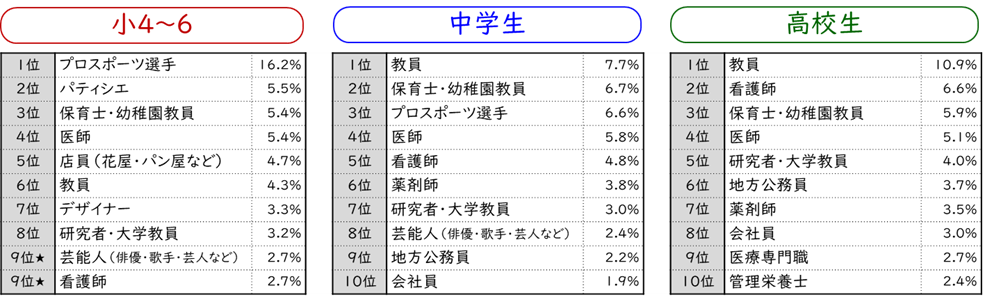

下記の東京大学社会科学研究所・ベネッセ教育総合研究所「子どもの生活と学びに関する親子調査」を見るとその様子がわかる。これは子どもたちに「将来、なりたい職業」を聞いたものだ。

子どもたちは「わからない」と答える代わりに、身近にある職業を答えているのではないだろうか。ご存じのように、いまや「教員のなり手不足」の時代だ。そして、子どもたちの「職業」に関する知識はまだまだ少ないのだろう。就職活動をするときに初めて知る職業も多いのではないだろうか。

問題は、この「わからない」という誠実な状態を、あたかも本人の意欲や資質の欠如であるかのように捉えてしまう、周囲の大人たちの眼差しにあるのではないか。保護者や教員といった、本来は生徒の最大の支援者であるべき大人たちが、自らの経験という「過去の知識」をもとに、この時代遅れの問いを無自覚に投げかけ、生徒を追い詰めてしまっているケースは少なくない。この点を、大人たちに問いたい。

第19回で述べたように、東京大学社会科学研究所とベネッセ教育総合研究所によれば、高校生が進路について最も影響を受ける相手は「母親」だ。その保護者世代が、自らの若い頃の価値観をアップデートできずにいるとすれば、その影響は計り知れない。これこそが、私が「大人たちのアンラーニング」の必要性を訴える所以だ(「VIEW next ONLINE」著者連載:教育「大人たちのアンラーニング」のススメより)。

さらに言えば、1996年までは4年制大学よりも短大への進学が多く、残念ながらまだまだ「母親」に大学のイメージを持つ人が少ないのだ。

(編集部参考:「女子高等教育の量的拡大と質的変容」河野銀子)

地方の生徒が直面する、大学の立地や経済格差という「環境的な制約」。そして、すべての生徒に投げかけられる、アンラーニングされていない「時代遅れの問い」。この2つの課題が絡み合うことで、高校生の「ありたい未来」を描く力を奪っている。問題の根源は明確だ。問いそのものを変えなければならない。

「就きたい職業は?」ではない。「あなたは、どのような『ありたい未来』を描くか?」だ。

この根源的な問いの転換こそが、生徒たちを思考停止から解放し、主体的な「学習」へと向かわせる第一歩となるのではないか。

高校では、こうした根源的な問いが「総合的な探究の時間」で生まれるようにしたい。高校の「生き残り対策」のひとつになるのではないか。

(文=後藤健夫/教育ジャーナリスト)