なんでもかんでも「トクリュウ」認定してしまうことで問題の輪郭がボヤける……企業危機管理コンサルタントが語る暴力団のアングラ化

六代目山口組は「抗争終結」を宣言。警察は抗争が本当に終結しているかどうかを慎重に見極める方針だ。

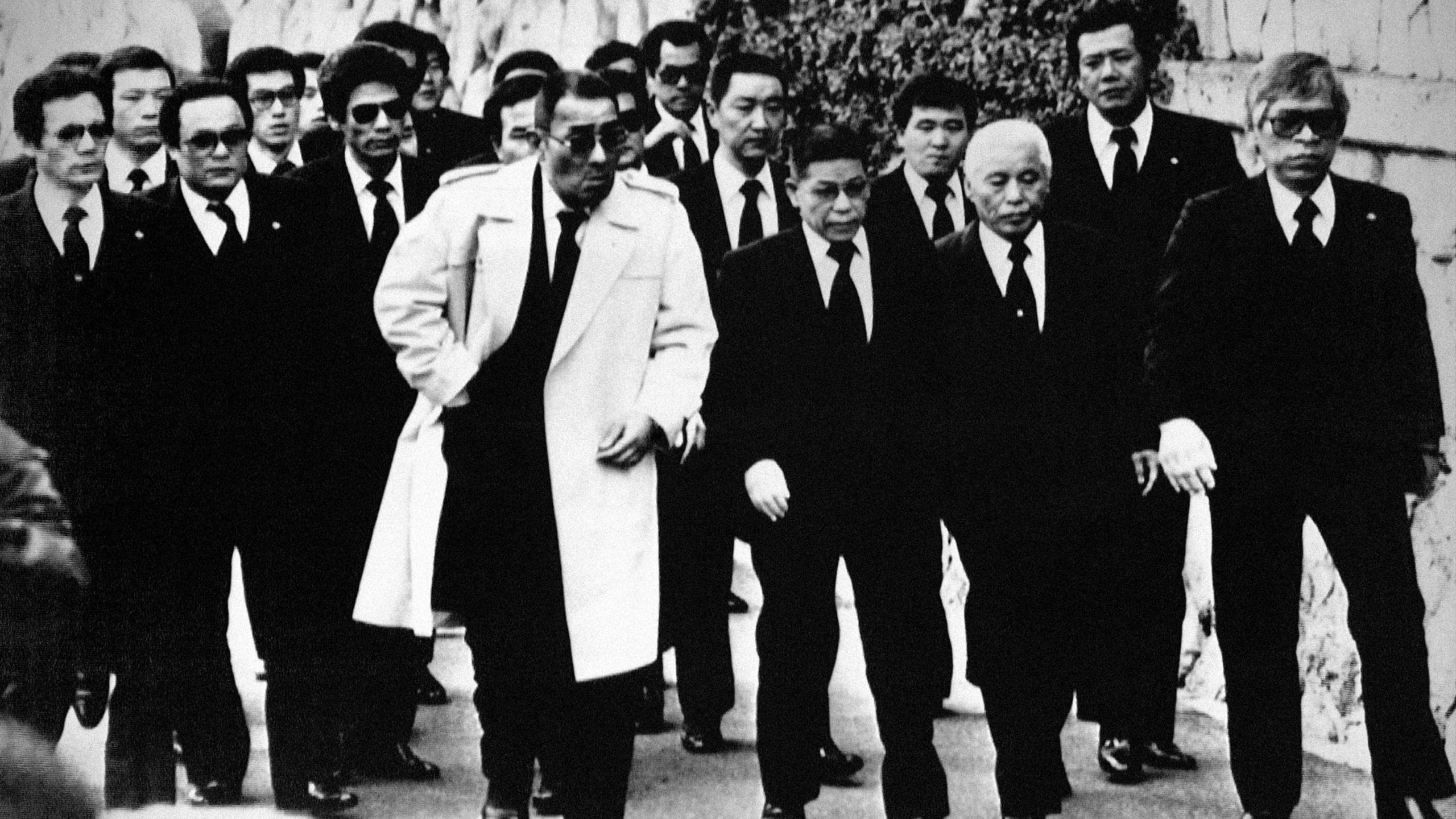

しかし、暴力団同士の抗争が終わったとしても、トクリュウ(匿名・流動型犯罪グループ)やJPドラゴンとの関係を示す写真なども出ており、依然として“闇の影響力”は健在である。

アングラ化が進む暴力団について、企業危機管理コンサルティングを手がける株式会社エス・ピー・ネットワークに話を聞いた。

「抗争終結」宣言の理由と少子高齢化

今年4月7日、日本最大の指定暴力団・六代目山口組は、10年におよぶ内部分裂抗争の「終結」を宣言した。銃撃などが相次いだ2019年をピークに抗争絡みの事件は減少しており、終結宣言後も目立った事件は起きていないが、警察当局は依然として警戒を続けている。

その一方で、世間を騒がせるようになったのは「トクリュウ」こと匿名・流動型犯罪グループである。「SNSを通じて募集する闇バイトなど、緩やかな結びつきで離合集散を繰り返す集団」と定義される彼らは、特殊詐欺を筆頭に、薬物や強盗などあらゆる犯罪に手を染め、新たな反社会勢力として台頭している。

警察庁の報告によると、検挙人数は2024年に全国で1万人を超えたが、その大多数は「使い捨て」とされる実行役で、指示役の検挙数は全体の約1割にとどまったという。

警察庁は取り締まりの強化を急いでいるものの、トクリュウの実態にはまだ謎が多い。しかし、何らかの形で暴力団とつながりを持つグループも確認されており、「やはり両者は裏でつながっているのでは?」という疑いは根強い。

このように、犯罪組織や暴力団の「アングラ化」が進む中、いわゆる「反社チェック」などを担う企業危機管理コンサルタントは、今後の展開をどう見据えているのか。株式会社エス・ピー・ネットワーク取締役副社長、総合研究部首席研究員の芳賀恒人氏に話を聞いた(以下、「」内は芳賀氏のコメント)。

「山口組の抗争についてですが、これは六代目山口組が一方的に抗争終結の宣誓書を出したというだけで、完全に終結したとは言えません。対立している神戸山口組や絆會、池田組は公式に反応しておらず、警察当局も『終わった』という判断はしていません」

そもそも、なぜ「終結」を宣言したのだろうか? 芳賀氏は一番の理由として、「代替わりに向けた準備」を挙げる。実際、終結宣言を出してから六代目山口組は大幅な人事刷新を進めており、年内にも“七代目”への移行が起こるとの見方が強まっている。

「彼らなりに世間に向けて、区切りというか“けじめ”をつけたいという気持ちはあるわけです。また、抗争が終結したと認められれば、『特定抗争指定暴力団』の指定も解除されるため、それも理由のひとつです」

特定抗争指定は、暴対法に基づく措置のひとつで、これに指定されると通常の禁止行為に加え、さらに活動が厳しく制限される。具体的には、事務所への立ち入り禁止、5人以上での集合禁止、対立する暴力団員への接近禁止などがある。

「とはいえ、公安もそう簡単には解除しません。かつての道仁会と九州誠道会の抗争においても、九州誠道会が解散届を出してから1年ほど様子を見て、ようやく解除されたという前例があります。そのため、今回も少なくとも1年以上はかかるでしょう」

度重なる暴対法の改正に加え、2010年代に全国の自治体で暴排条例が施行された結果、暴力団の弱体化は続いている。警察庁が公表している「組織犯罪の情勢」という資料によれば、2024年末の時点で全国の暴力団の人口(構成員・準構成員の合計)は1万8800人となっており、過去最低を更新したという。

「ピーク時の1960年代には全国で18万人くらいだったため、そのときに比べると10分の1に減っています。既存の団体も高齢化が進んでおり、平均年齢は50〜70代。ある指定団体の中には、20代がついにいなくなってしまいました」

そのような“少子高齢化”もあって、かつての大阪戦争や山一抗争のような大規模な争いは、現実的に考えてもう起きないだろう。

「抗争に必要なヒットマン、つまり組のために体を張って“お務め”に行けるような人も、高齢化で不足していると聞きます。かつては、そういう人は組織がしっかりと守って、塀の中に入っても家族の面倒を見たり、出てきた後は地位と金を保証するとか、手厚くしていたんです。ただ、今だと戻ってきたらそもそも組織がなくなっていた……。そんなこともザラですから、身体の張りようがないんですよね」

組のために体を張ることは、ヤクザにとって最も名誉ある行動とされてきた。しかし、そうした事情を踏まえると、若い世代からは「骨折り損」にしか見えないのかもしれない。そういう意味では、目先の金を求めてトクリュウに流れる者が増えるのも、無理はない。

暴力団とトクリュウの関係性

それでは、暴力団とトクリュウの関係については、どのように見ているのだろうか?

「これについては、さまざまなパターンがあると思います。明らかになっている例としては、“ケツモチ”という形で暴力団を頼るケース。たとえば、繁華街でビジネスを行う場合、暴力団に『許可』を取る必要があるため、組長個人とつながったり、お金だけを払ってそれ以上深入りしないというパターンもあり、一様ではありません」

そして、トクリュウが行っている犯罪行為は、これまで暴力団が手がけてきたシノギをなぞっている部分が多い。

「手口としては巧妙になっているものの、暴力団との関係がなければ基本的にはできないもの。そのため、付き合いがあるのは当然といえば当然でしょう」

暴力団にとっても、法律でがんじがらめにされている分、そうした制約を受けないトクリュウに“業務委託”するほうが、リスクヘッジになるというメリットがあるのだという。

また、芳賀氏は、犯罪組織のアングラ化と同時に「グローバル化」も進行している点を指摘する。実例としては、昨年から今年にかけて、フィリピンを拠点とする日本人の犯罪組織「JPドラゴン」の構成員が次々と逮捕されたことが挙げられる。一部報道によれば、JPドラゴンの幹部もまた、神戸山口組と盃を交わしていたとされている。

「結局、特殊詐欺の背後にいるのは暴力団。JPドラゴンも、元暴力団員がフィリピンに渡り、現地の犯罪組織や政府関係者と関係を築いて立ち上げた組織でした。特殊詐欺を行っている人たちの動きを見ると、日本の法律が厳しくなった影響で、どんどん海外へ進出しています。最初は中国が多かったのですが、中国も携帯電話の規制などが厳しくなり、今度はフィリピン、カンボジア、ベトナム……と、より規制が緩い地域へと移っています。特殊詐欺はいま最も儲かる手口であり、現地にもマフィアやトクリュウのような存在がいるため、そうした組織と連携しつつ、自分たちは日本で目立った動きを見せないまま、不労所得を得る仕組みを構築しているというイメージです」

暴力団が、法律の縛りを受けないトクリュウや半グレを海外に派遣し、現地組織との関係構築を担わせたうえでビジネスを展開する……。まさに“悪の総合商社”とも言えるシステムである。

「なんでもかんでもトクリュウ」問題

舞台が海外となると、日本の警察にも限界が生じる。そのため、国内での摘発に力を入れるのは当然の流れといえるが、芳賀氏は冒頭でも述べたトクリュウの“定義”についても問題視している。

「警察もかっちりとした定義にはしていないんですよね。だからといって、なんでもかんでもトクリュウ扱いしてしまうのが問題です。弊社が扱う反社のデータベースは、100媒体以上の新聞報道から手作業で構築されているのですが、最近の報道では『トクリュウとみられる』という表現が非常に多いんです。『トクリュウと認定された』と読み取れる表現であれば、安心してデータベースに追加できるのですが、『みられる』では確定情報ではないため、勝手に追加していいものか判断に迷うのです」

組織の実態がつかみにくいうえに、事案だけは急増しているのだから、新聞の報道ベースでは確かに判断に迷うことは否めない。

「我々としては広く情報収集をしていますが、確実なものしか公にはできません。残念ながら、現在明確にトクリュウとして特定できているのはそう多くありません。しかし、警察庁が出している資料では、昨年だけで1万人がトクリュウとして摘発されたことになっています。この差は一体何なのかと考えると、報道されていない事案も含めて、何でもかんでもトクリュウ認定してしまっているのではないかという疑問が浮かびます」

被害者から見れば、相手がトクリュウであろうが何であろうが、犯罪は犯罪だ。しかし、情報を扱う立場としては、慎重にならざるを得ない事情があるという。

「我々がデータベースに追加したいのは、指示役など組織の中核を成す人物です。彼らは明確に反社会勢力といえるため、しっかり排除しなければなりません。一方、実行役の扱いは難しい。トクリュウの一員であることは確かでも、自発的に加担したのか、それとも騙されたり脅されたりして加担してしまったのかを、どう見極めるかが課題です。一度トクリュウとしてデータベースに登録された人は、その後もずっと“反社”というレッテルを貼られ、社会復帰が困難になるおそれがあります。そのため、一律にトクリュウ認定するのは慎重に考えるべきなのです」

報道によれば、学生が実行役として逮捕されるケースが多く、その中には中学生や高校生も含まれている。ただし、逮捕されたからといって起訴されるとは限らず、捜査の進展次第では不起訴になる可能性もある。実名報道された、そうした人々の将来まで奪ってしまうことは、かえって問題の根本的な解決を阻むことになりかねないと芳賀氏は語る。

「反社を排除することは重要ですが、刑期を終えた後に真面目に暮らそうとしている人たちまで一律に排除してしまうと、結局また反社に戻るしか道がなくなってしまうのです。反社認定によって被る不利益の代表例としては、銀行口座が作れなくなる問題が挙げられます。真っ当に生きようと思ったとき、まず必要なのは仕事です。そして仕事をするには、たいていの場合、銀行口座が必要になります。この点については、金融機関の方々も非常に頭を悩ませています」

警察庁と金融庁は、暴力団を離脱した者の社会復帰を支援するため、金融機関に対して口座開設のサポートを求める取り組みを進めている。しかし、金融機関側にも慎重にならざるを得ない事情がある。

「警察が『この人は完全にシロ』というお墨付きを与えてくれるわけではありませんし、仮に口座を悪用された場合、責任を問われるのは金融機関のほうです。そう考えると、あまり良い循環とは言えません。結局、暴力団を排除して弱体化させても、更生のハードルが高くて脱落してしまった者たちがトクリュウなどに流れてしまえば、社会全体から見れば“犯罪者の数は変わらない”ということになります。その意味では、『何のための暴力団排除なのか?』という問題は今後も残り続けるでしょう」

いくら犯罪組織や暴力団を叩き潰しても、散らばった欠片を放置すれば、いずれまた集まり、新たな枠組みが生まれるだけである。国としては、そうした欠片たちを“社会”という正しい場所へ戻す取り組みにも、今後はより一層力を入れるべきではないだろうか。

(取材・編集=サイゾーオンライン編集部、文=ゼロ次郎)